はじめに

今回はDAWを使ってコード進行を紹介します。

ソフトはAbleton Live10 Standardを使います。

◆コード理論の学び方

コード理論は学ぶ順番が重要です。

初めからC~B、#や♭、7やadd9,11,13、C/Fといったバリエーションを覚えようとすると詰みます。

作曲でDawを使う方はバリエーションではなく”理論”と”操作”を覚えてください。

コードをすべて覚える=プロのJazzピアノなどの楽器演奏家のお仕事です。

◆本記事について

本記事は正しさよりも分かりやすさを優先してます。

そのため、本来の用語に無い言葉やあえて間違った表現を入れてる所があります。

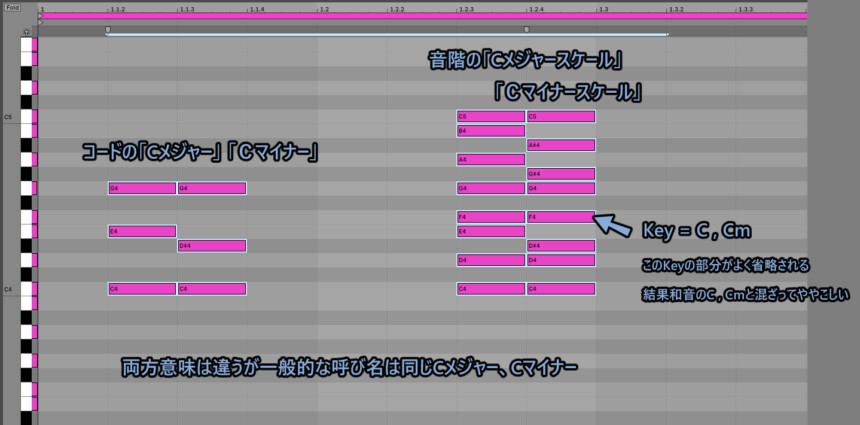

例えばCメジャーは『コードのC』と7音階の『Cメジャー』の2つの意味でとらえられます。

そこで『コードC』や『C長調、KeyC』といった言葉で書いてます。

C長調など本来無い言葉を使ってるので注意してください。

※あくまでこの記事は”わかる”ための物としてご活用ください。

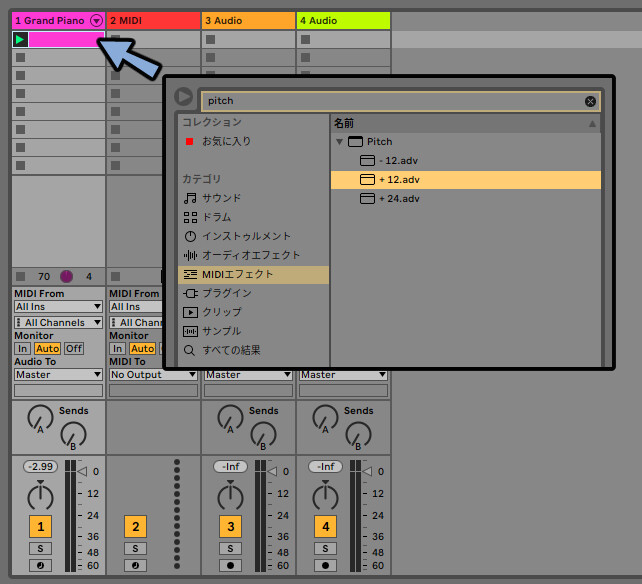

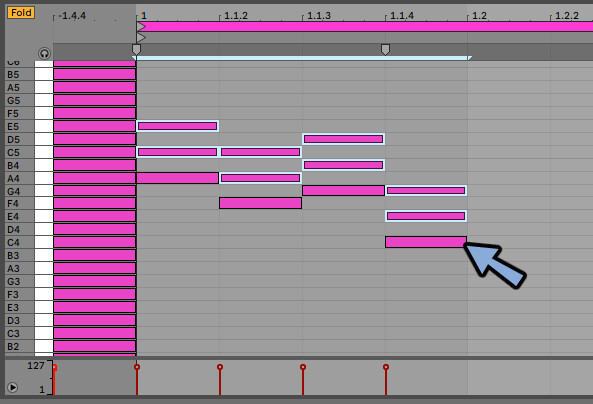

◆Abletonでのコードを作る下準備

1MIDIの下の箱をクリック。

サウンドでpianoと検索。

Grand Piano.adgをドラッグ&ドロップ。

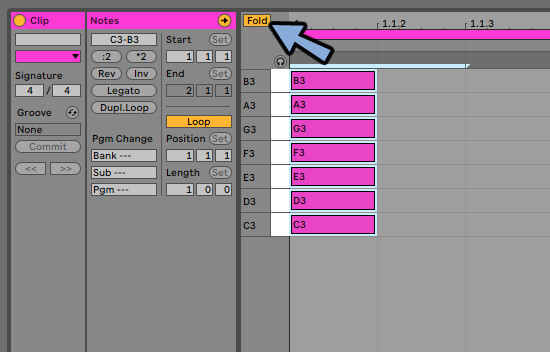

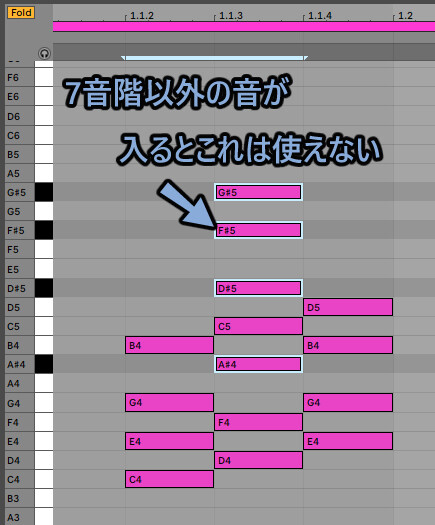

MIDIを入力するところで“白鍵の所”をすべてクリック。

Foldを押すとC~Bが表示されます。

これがドレミファソラシドです。

この白鍵の音階を他の場所にも入力します。

(選択 → Ctrl+ドラッグでコピーできます)

C-2~B8まで入れてFoldを押します。

これで下準備が完了です。

12個あるドレミファソラシド

一般的なド,レ,ミ,ファ,ソ,ラ,シ,ド,は7音です。(ドが重複してるので8個ありますが7音)

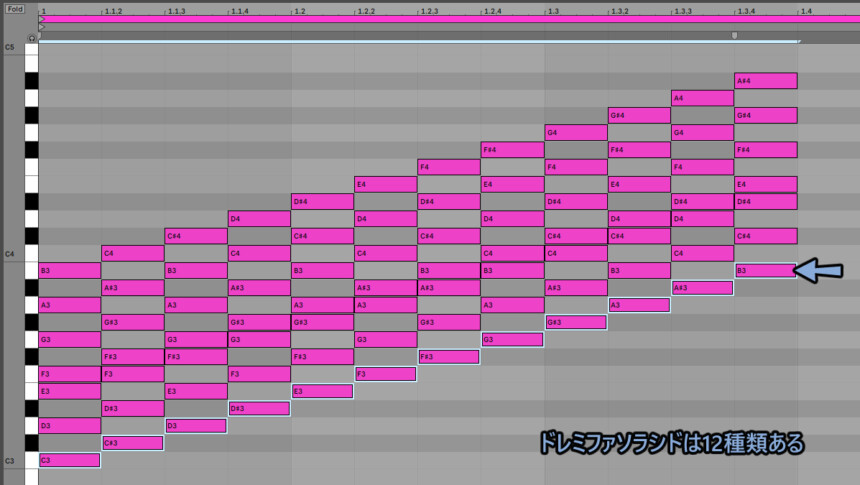

一方、1オクターブには12個の音があります。

ドレミファソラシドを12音で見た状態でスライドします。

音は変りますがこれも”ドレミファソラシド”です。

つまり、12個のドレミファソラシドがあります。

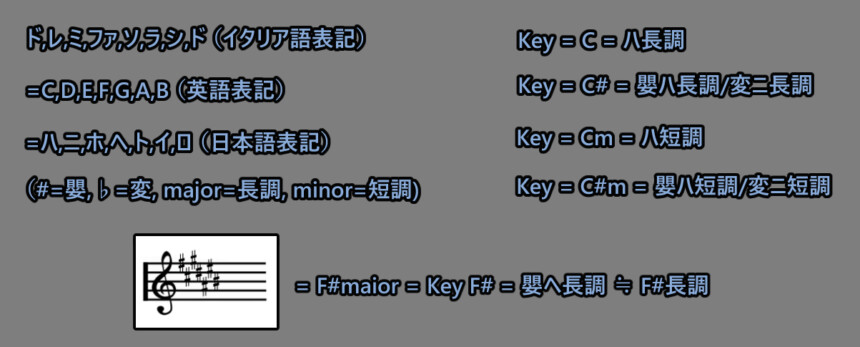

これを音楽用語で補足すると下記。(覚えたい人向け)

・ドレミファソラシドの7音階 = ダイアトニックスケール

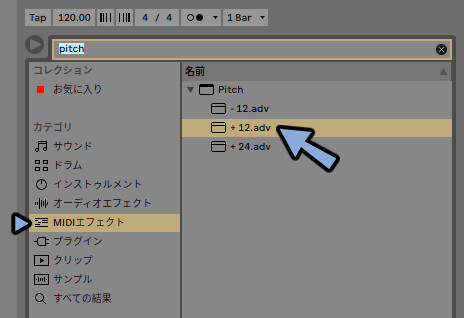

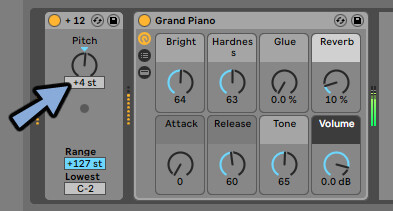

・12個のドレミファソラシド = KeyC~Bやハ~ロ調などこれはAbletonではMIDIエフェクト → Pitchで検索。+12.advなどを使うと設定できます。

+12.advをピアノの所にドラッグ&ドロップ。

Pitchの値を0~11に設定します。

これで12個のドレミファソラシドを再現できます。

なのでPitchが使えれば覚えなくて良いです。

これは下記の4つと同じ意味になります。

(用語を覚えたくない方はパスしてください)

・C~Bmaior(メジャー)

・KeyC~B

・ハ~ロ調

・楽譜に#や♭を大量に書いたものまた私のブログでは“C~B調”という本来に無い表記を入れてます。(例:F#長調)

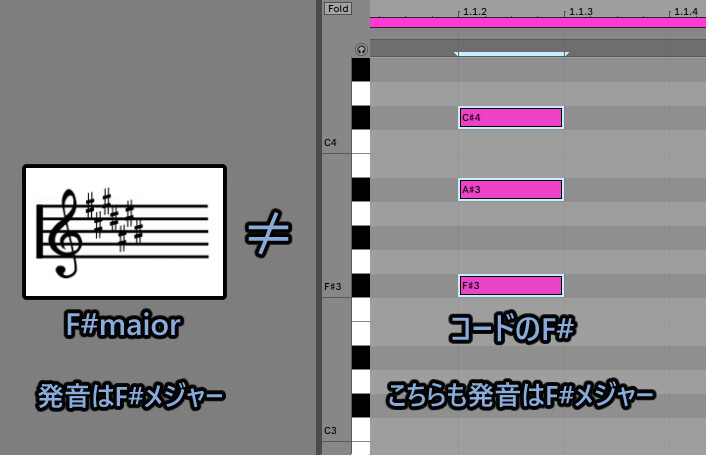

音階の種類を表す『F#maior』と、コードの種類を表す『F#メジャー』は違う意味です。

が、発音が同じになりややこしい。

なのでこの記事はF#maiorを『F#長調』や『KeyF#』と表しています。

※『F#長調』は本来無い言葉なので注意。

以上で12個あるドレミファソラシドの解説が完了です。

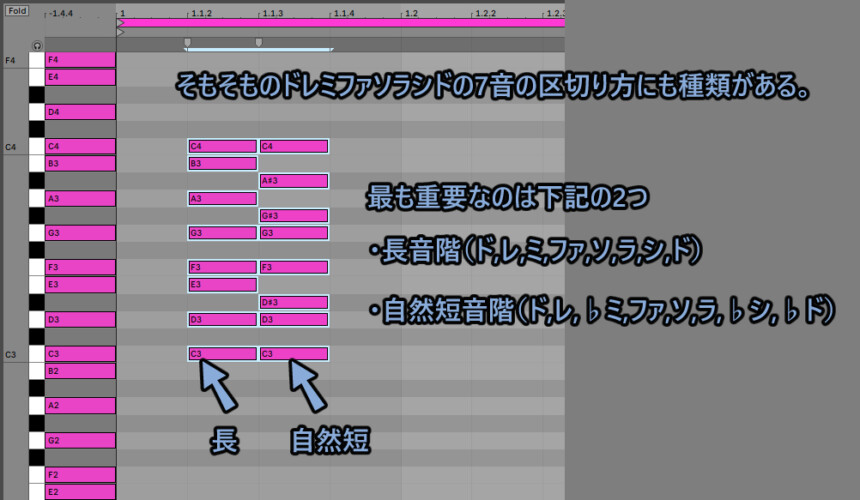

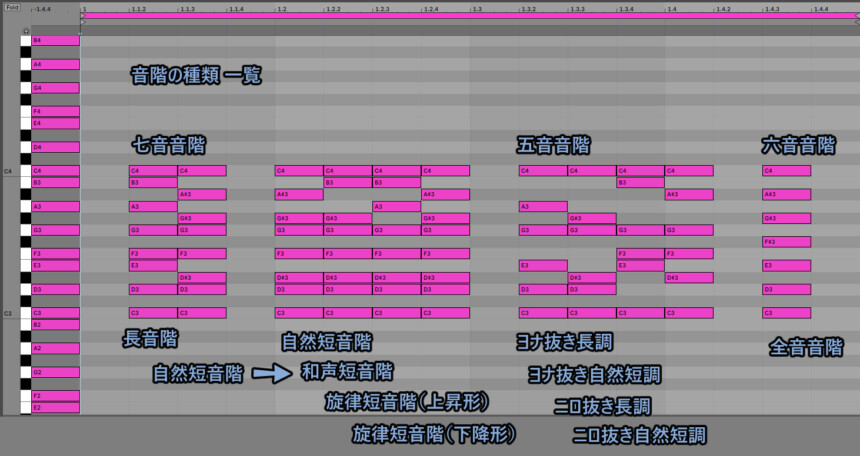

音階(12個の音の区切り方)

音階=ドレミファソラシドの選び方です。

音の種類が変わったり、6個や5個といったバリエーションがあります。

音の幅が変わるとドレミファソラシドの種類が変わります。(呼ばれ方は長調や短調など)

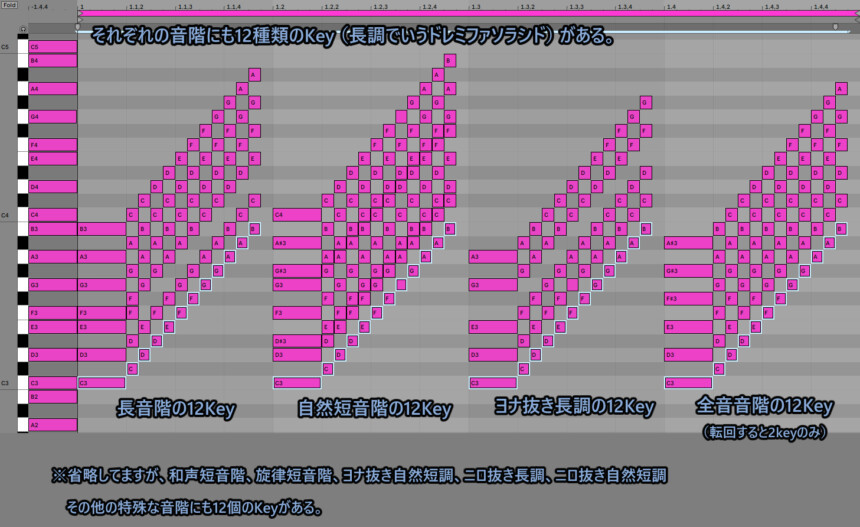

音階は主に下図のようなバリエーションがあります。

(〇〇音階と〇調は意味は同じです)

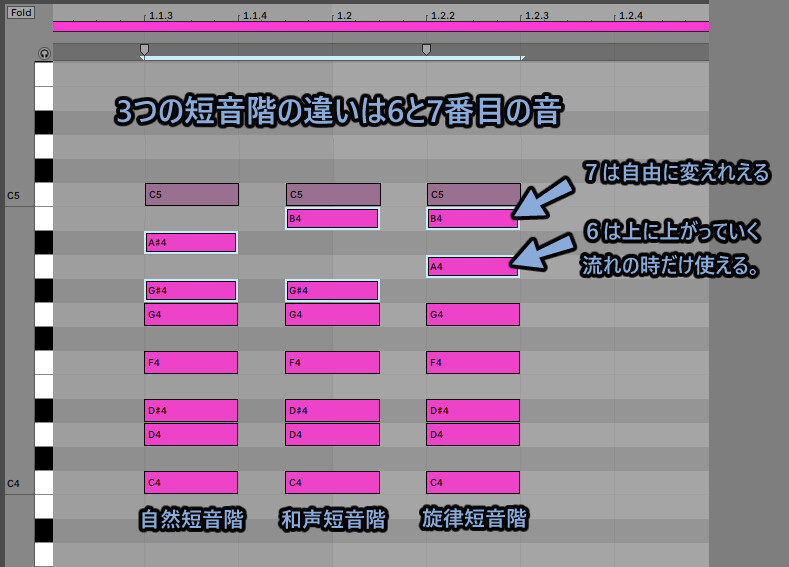

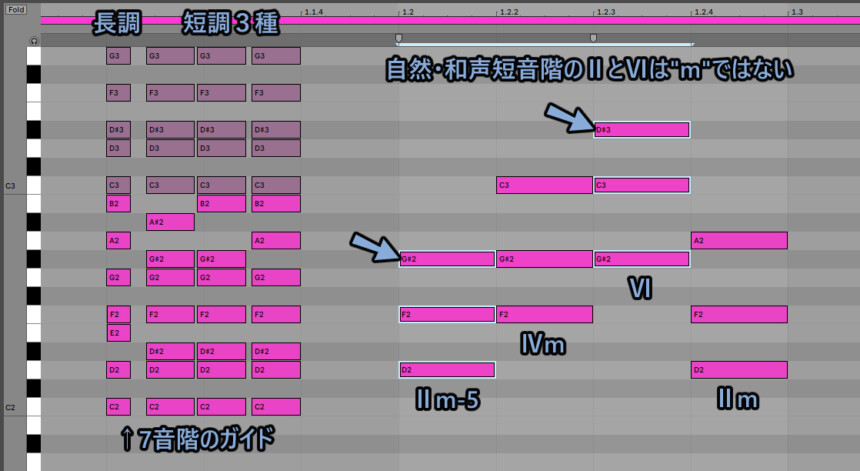

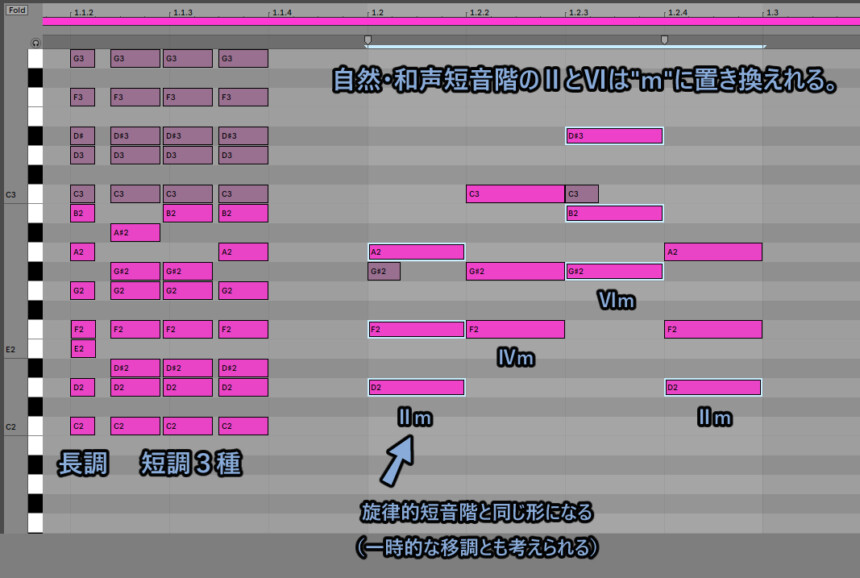

短音階(短調)は分類すると3つ。

基本は自然短音階(自然短調)を使います。

ほかの2つは変化をつけたい時に6と7番目の音を動かせるものと思ってください。

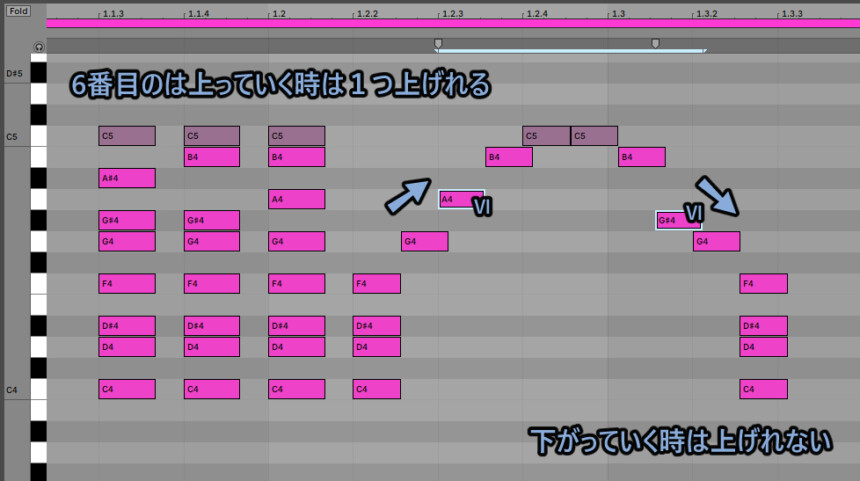

6番目の音は流れが昇っていく時だけ上げれます。(旋律的短音階・上昇形)

下がっていく時は上げれません。(旋律的短音階・下降形)

そして、それぞれの音階にも12個のキーがあります。

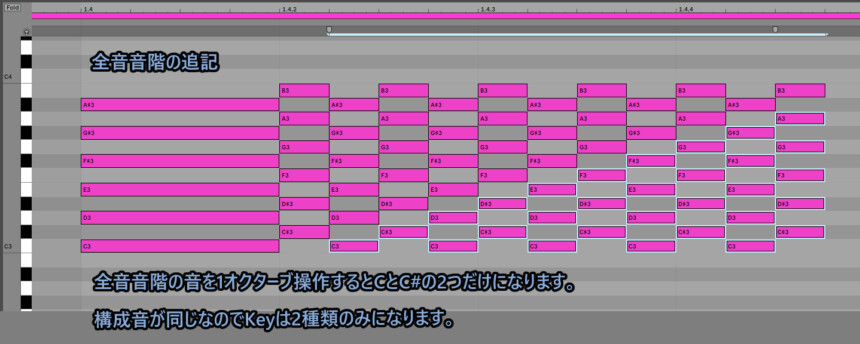

全音音階だけはCとC#の2つだけになります。

(オクターブを操作すると構成音が同じになるから)

このため全音音階だけは今後紹介する理論から外れます。

(理論がそもそも無いので自由に組んでください)

音階は一般的に下記のような用途になります。

・長音階(長調)=明るいイメージ

・短音階(短調3種)=暗い、切ないイメージ

・全音音階 = 不思議でキラキラしたイメージ

・ヨナ抜き音階 = 民族音楽的、和風イメージ

・ニロ抜き音階 = 琉球、沖縄音楽的イメージ

その他にもその他にも陰音階、陽音階、民謡音階、律音階、呂音階といったものがあります。

興味がある方は調べてください。

音楽用語補足。

・音階=スケール

・音階の音 = スケールの構成音

・長音階=長調=メジャースケール

・短音階=短調=マイナースケール

・自然短音階=ナチュラル・マイナー・スケール

・和声短音階=ハーモニック・マイナー・スケール

・旋律短音階=メロディック・マイナー・スケール

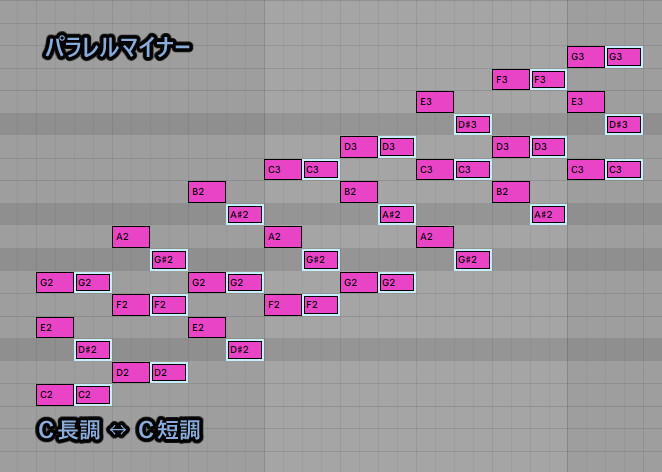

・全音音階=ホールトーン・スケール平行調(素早く短調に切り替える技)

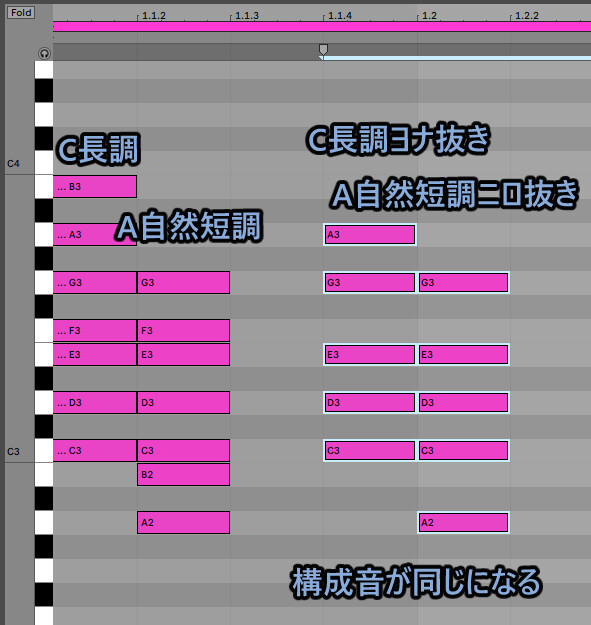

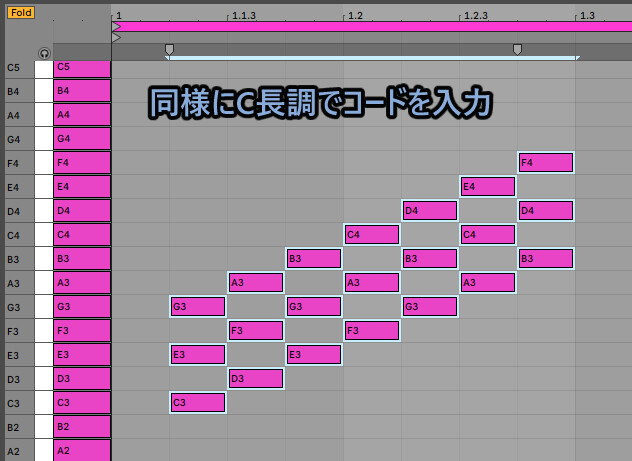

7音階の状態でC長調を2マス下にずらします。

するとA自然短調になります。

このような関係を平行調と言います。

同じCの音を鳴らしたとしても解釈が異なります。

これが後で出てくる理論で重要になります。

A短調を12音階の状態でCの位置に移動。

するとCの短調ができます。

(この状態にすると平行調では無くなります。Cの音が共通した長調と短調の関係=同主調と呼ばれます。)

このような関係は、C長調のヨナ抜き音階とA短調のニロ抜き音階にもあります。

12音階で見ると構成する音が共通しています。

C長調 → A短調の関係で見比べると同じです。

他の組み合わせでは再現できないので注意してください。

またA短調のニロ抜き音階も、Cの所に移動すればC短調ニロ抜きに変更できます。

(この状態も平行調では無くなり、同主調になります。)

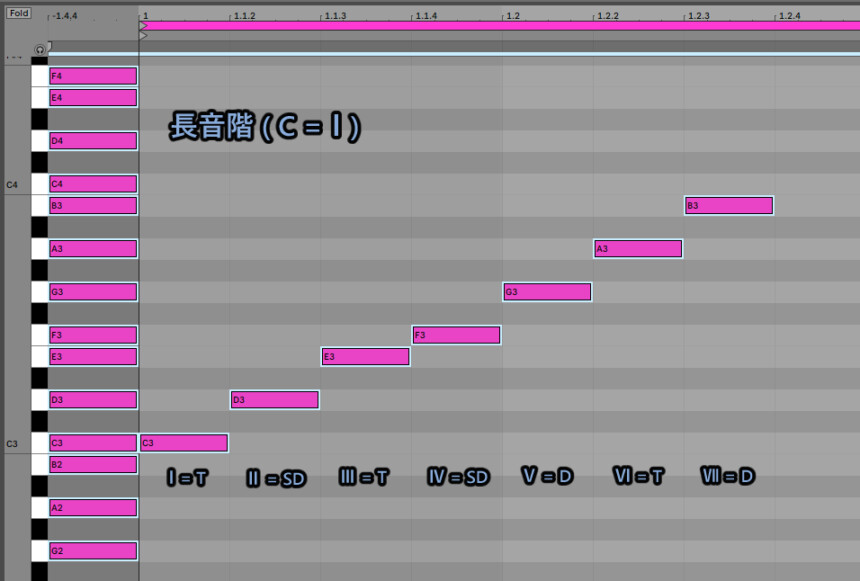

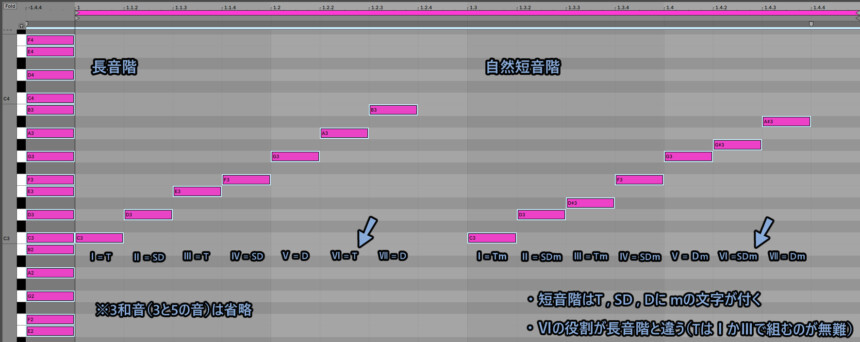

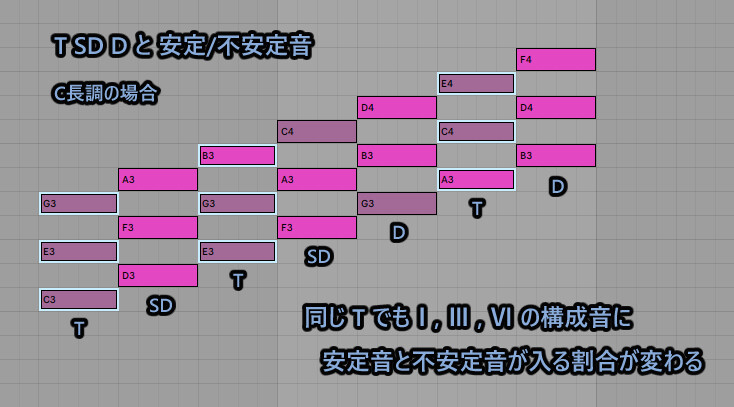

7つの音の用途

音階は7つの音です。

1~7番目の音をⅠ~Ⅶと表記します。

Ⅰ~ⅦにはそれぞれT、SD、Dという用途があります。

・T=安定した音

・SD=やや不安定な音

・D=不安定な音何番目の音がT、SD、Dなのかは音階によって異なります。

長音階と短音階では呼び名が変わります。

・T ≒ Tm

・SD ≒ SDm

・D ≒ Dm

・"m"が付いてる方が少し効果が弱い自然短音階の場合、全てにmがつきます。

6番目の音がSDmになります。

同じ短音階でも自然、和声、旋律の3つでそれぞれの用途や記号が変わります。

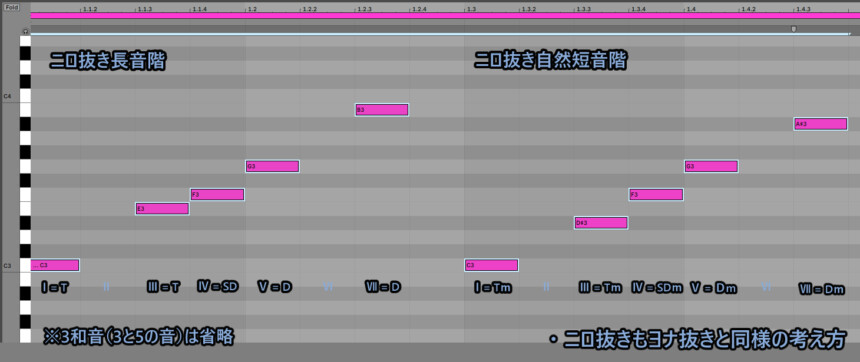

5音のヨナ抜き音階は7音階の考え方から2つの音を引くだけです。

機能は7音階のものを引き継いで考えれます。

ニロ抜きも同様に考えれます。

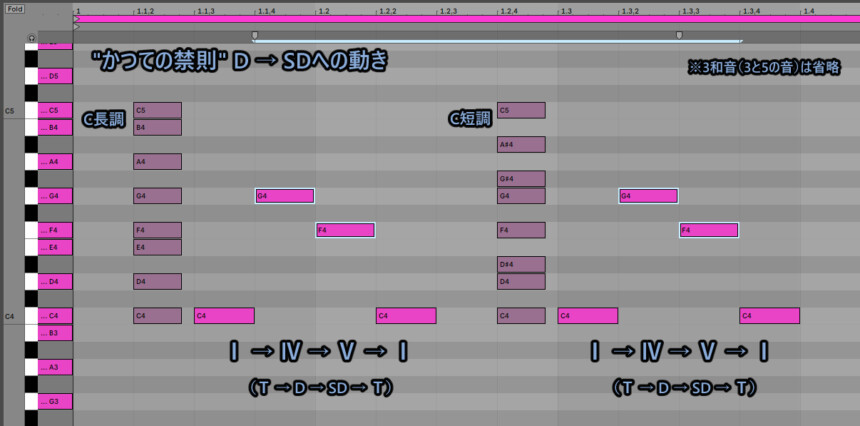

T、SD、Dの使い方

音楽は時間の流れに沿って進みます。

この”進み”を表現するために安定 → やや不安定 → 不安定 → 安定といった流れを繰り返します。

・T=安定した音

・SD=やや不安定な音

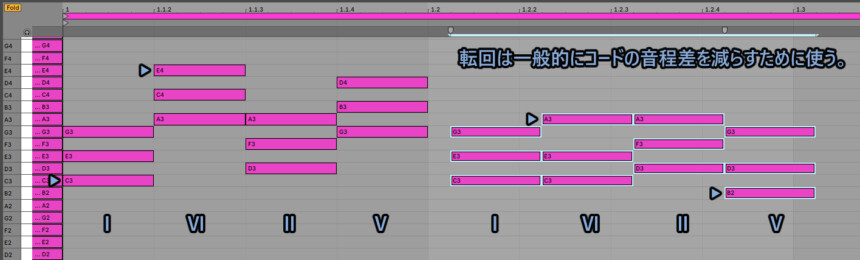

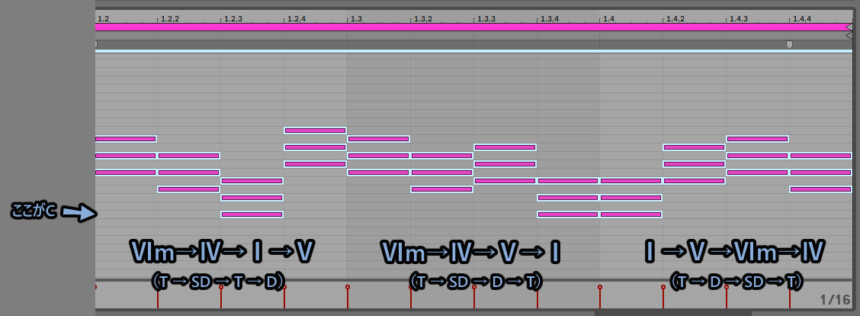

・D=不安定な音つまり、T → SD → D → Tといった流れで音を組むために使います。

基本的なのが5番目の音 → 1番目の音の流れです。 Ⅴ(D)→ Ⅰ(T)。

『※3和音(3と5の音)は省略』は気にせず進めてください。

SDやSDmはその間の橋渡しとして使います。

最もシンプルな流れは T → SD → D → T。

D → SDの流れは”かつての禁則”とされてました。

が、Jpopなどでは使われています。

“かつての禁則”という事を分かって使えば、SDは自由に配置できます。

これを音楽用語で補足すると下記。

・T=ドミナント

・SD=サブドミナント

・D=ドミナント

・Tm=ドミナントマイナー

・SDm=サブドミナントマイナー

・Dm=ドミナントマイナー本来のT,SD,Dについて

⚠先ほどのT、SD、Dの説明は間違ってます。

Ⅰ~ⅦとT、SD、Dの関係は“複数の音を同時に鳴らす”ことを想定されています。

なので『※3和音(3と5の音)は省略』と表記してました。

7音の音階表記で1つ飛ばしで入力。

この状態が本来のT,SD,Dです。

が、単音でもT、SD、Dの元の音は押してるので近い性質があると考えれます。

メロディ作成や単音しか出せないシンセサイザー音源の場合、この考え方が便利です。

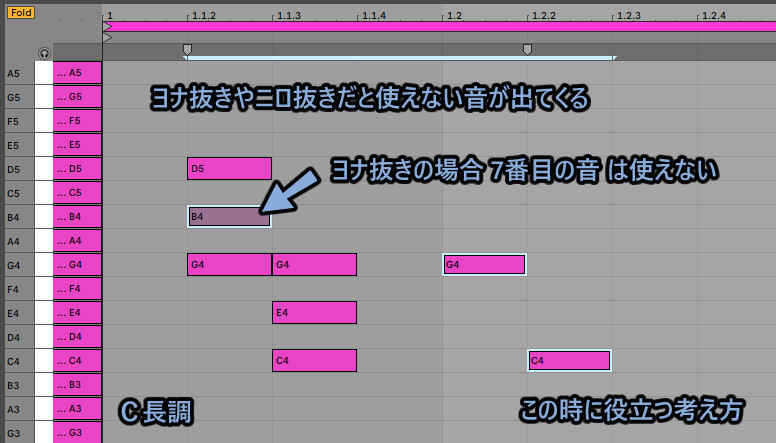

またヨナやニロ抜きの場合使えない音が出てきます。

(なので、5音階系はコードを作らず、メロディーを作る物と考えられます。)

個人的には分散和音という3つの音を分けて入力する技があるので…

単音でも効果があるとして扱っていいと思ってます。

ただ、メロディ理論では安定音は1,3,5で不安低音は2,4,6,7とされています。

このあたりの解釈の仕方は人それぞれです。

あなたが信じる理論を信じてください。

ちなみに、メロディのついてはこちらで解説。

単音の考え方を深めたい方はご覧ください。

この記事では、初めに単音で『Ⅰ~Ⅶ』と『T,SD,D』の関係を紹介した方が分かりやすいと思いこの形で紹介しました。

複数の音を同時に鳴らす

ここからは7つの音がある音階のみを想定して進めます。

『複数の音を同時に鳴らす』=『コード』=『和音』です。

1つの音だと単音と呼びます。

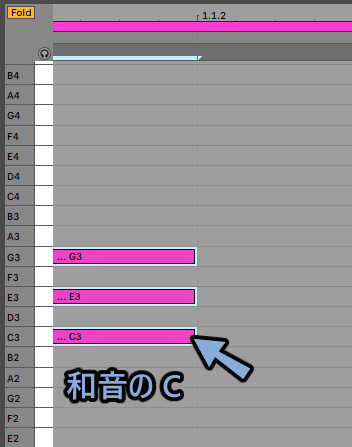

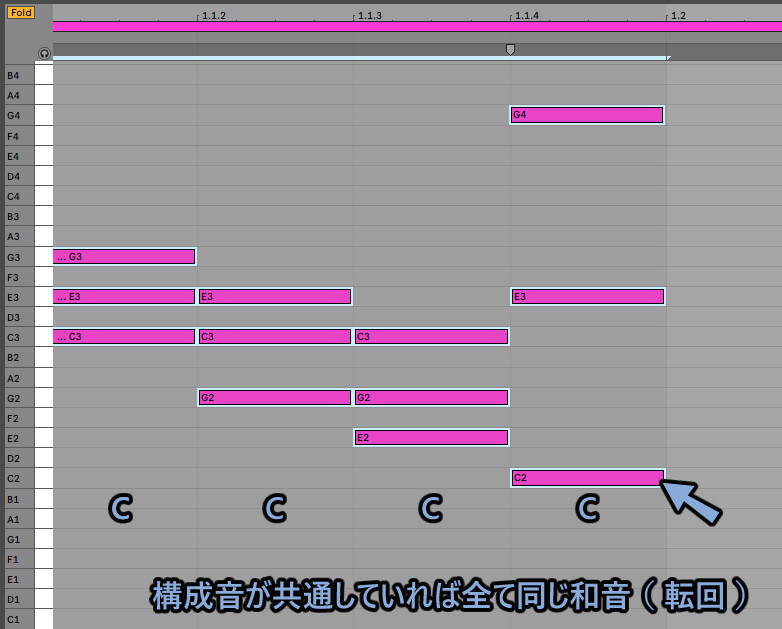

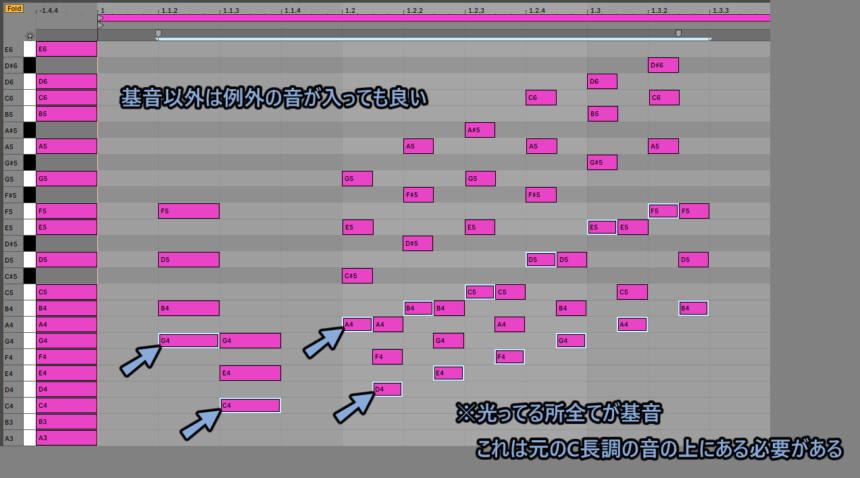

Cの和音(コード)は基本は7音階で見て1つ飛ばしで入力します。

同じタイミングで鳴らすものを同時和音と言います。

使ってる音が共通していれば同じコードになります。(転回形)

この転回は演奏などで音程の差を減らすために使われます。

C3からE4の位置にピアノで指を動かすと大変なので。

コードは分けて入力しても大丈夫です。

これを分散和音といいます。

◆コードの進行

コードの組み合わせ方をコード進行と言います。

先ほどのT,SD,Dの考え方をコード(複数の音の組み合わせ)で行うだけだけです。

ただ、いきなりどこに進んでも良いと言われても困ります。

そこで役立つ考え方がメロディで紹介した、安定音/不安定音。

これを元に考えると、T、SD、Dでも不安定さを調節できて、ニュアンスが変わります。

ⅢとⅥの音に関してはちょっとした解釈の違いがあります

・Ⅲ → (T/D)の2つの性質を持つ(例1)

・Ⅵ → (T/SD)の2つの性質を持つ(例2)

また有名な動きには特定の名前が付いてる事があります。

Ⅴ7 → Ⅰをドミナントモーションと呼んだり…

Ⅱ → Ⅴ7の進行をツーファイブと呼んだりします。

(Ⅱ → Ⅴ7 → Ⅰのように組み合わせると自然に進行できます)

また、ⅦのコードはⅢかⅢmに進むむのが理想といった不思議な性質もあります。

慣れないうちは王道進行を調べて真似るのも1つの手です。

また、こちらのサイトではコード進行の統計データが分かるのでこちらもご活用ください。

これを元に、改造します。

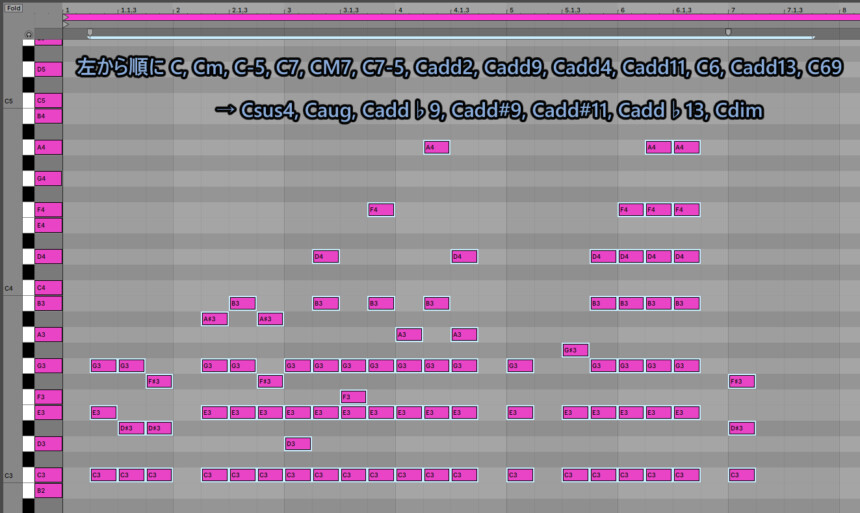

コードのバリエーション

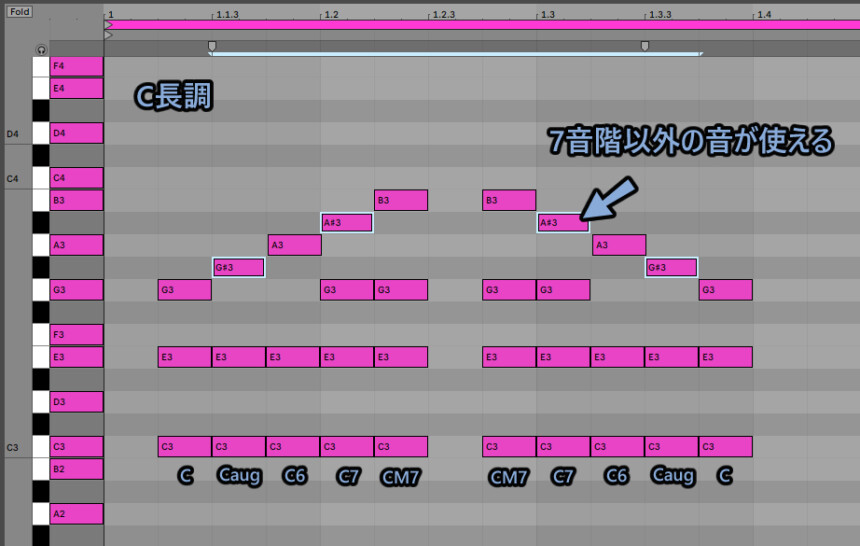

Cを元の音としたコードでもこれだけのバリエーションがあります。

さらに『add#9』などは『#9』と表されるといった方言的な違いもあります。(意味は同じ)

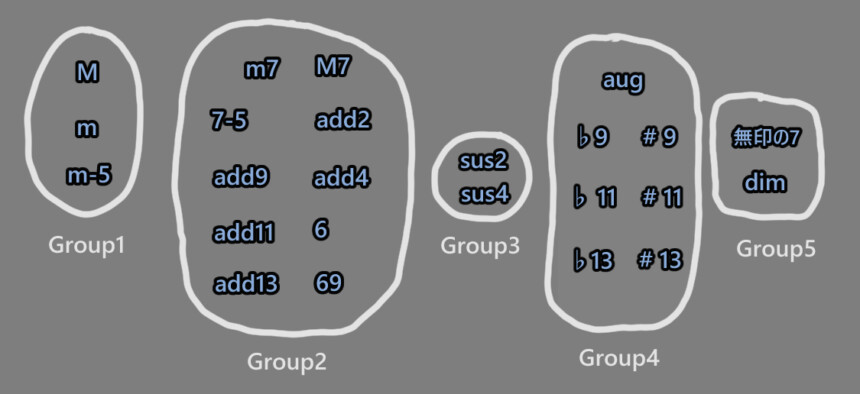

このコードは用途で分けると5つのグループと考えられます。

結論だけ書きますと下記の通り。

・【Group1】= 7音階でコードを組むと自然発生するもの

・【Group2】= 音を複雑にしてエモくするもの

・【Group3】= 音と音の間を自然につなげるもの

・【Group4】= あえて間違った音を入れて変化を強めるもの

・【Group5】= ドミナントモーションを増やしたり変化させるもの

この5つについて詳しく解説していきます

M,m,m-5コード

【Group1】= 7音階でコードを組むと自然発生するものです。

最も基本的なコードになります。

・M=メジャーコード

・m=マイナーコード

・m-5=マイナーフラットファイブコード

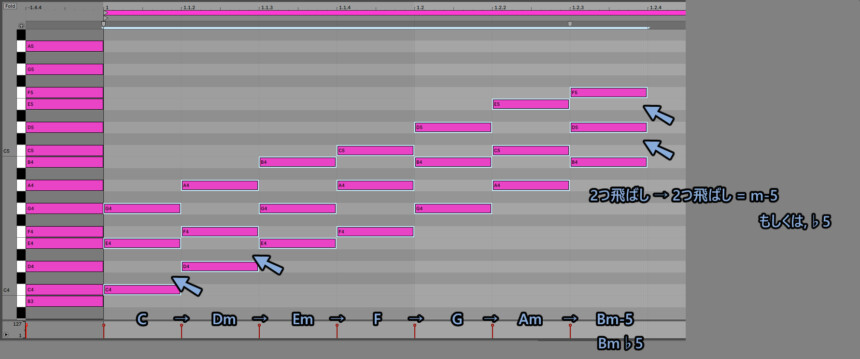

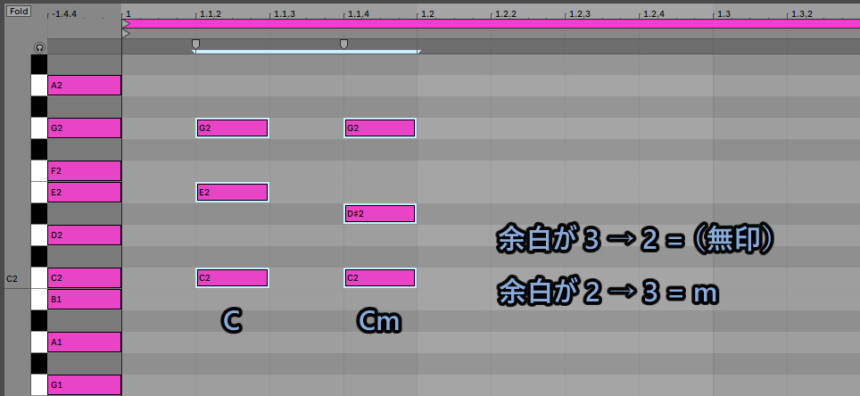

7音階上で1段飛ばしで3音入力。

Foldを解除して12音階で見ます。

この時の余白の形でMかmが分かれます。

『コードのCメジャー』と『音階のCメジャー』。

この2つは両方Cメジャーと呼ばれることがあるので注意してください。

普通にコードを入力すると余白の形によって下記の3つに分かれます。

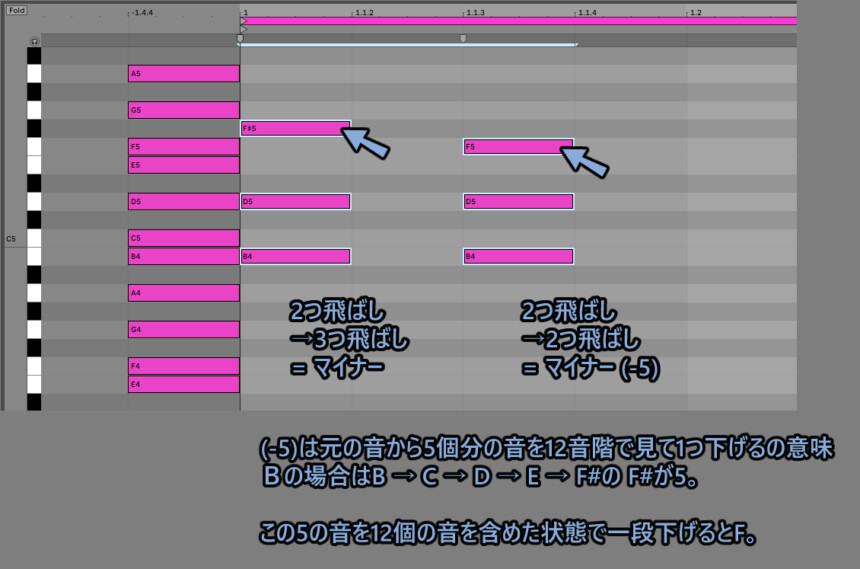

・3 → 2 = Mコード(無印)

・2 → 3 = mコード

・2 → 2 = m-5コード(♭5)

m-5コード(♭5)は5番目の音を12音階で見て1つ下げるという意味です。

※5番目の音を消すわけではないので注意。

以上が7音階でコードを組むと自然発生するものの紹介です。

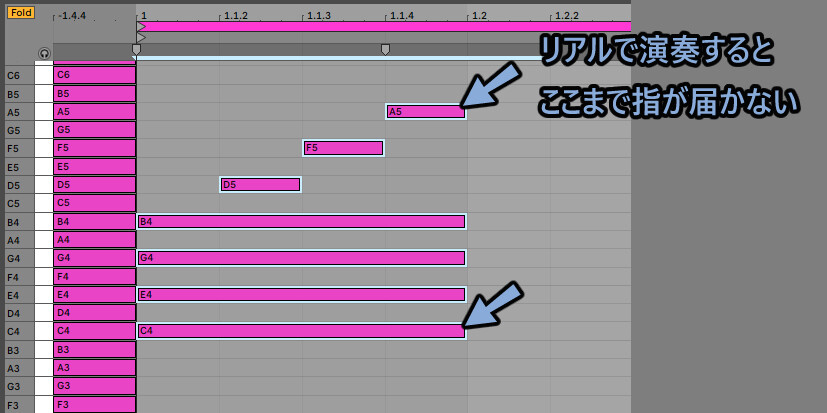

M7、m7、Add9~13,2,4,6など

【Group2】の音を複雑にしてエモくするものです。

テンションコードなどと呼ばれ都会的なサウンドを持った曲調に使われます。

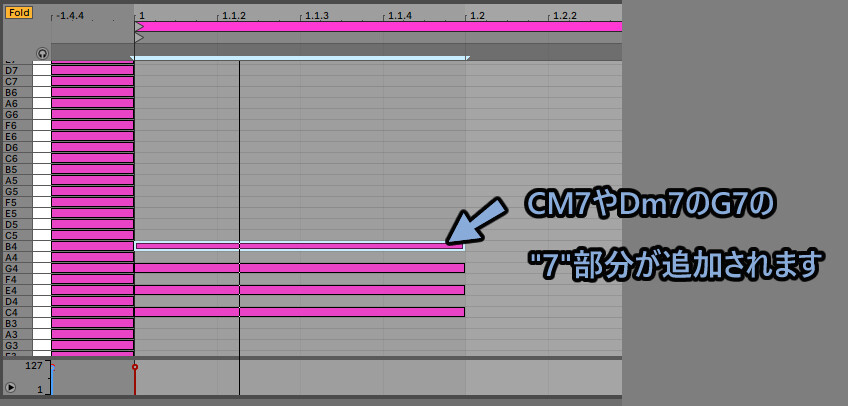

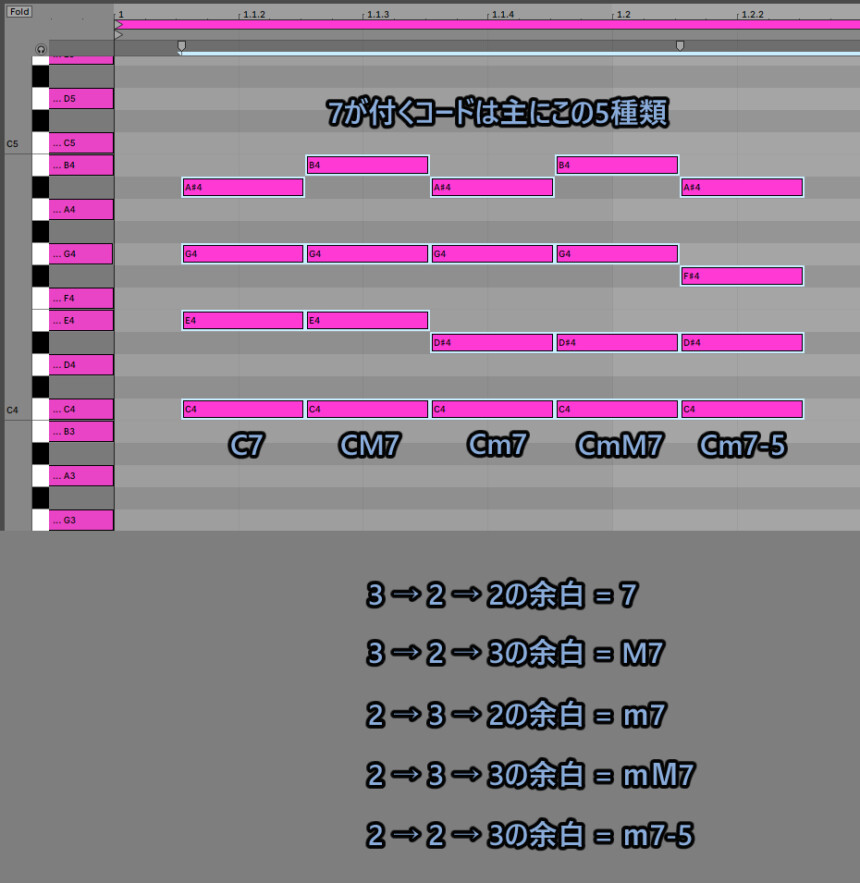

7関係のコード

7音階で見て1つ飛ばしで音を入力。

この4個目の所が7に当たります。

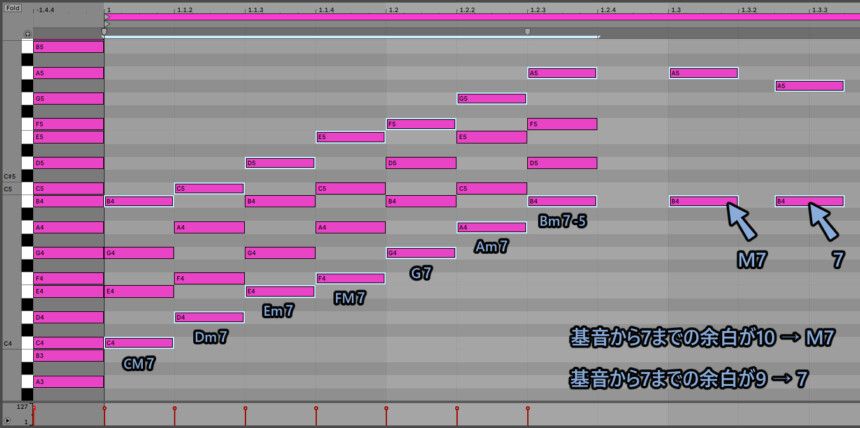

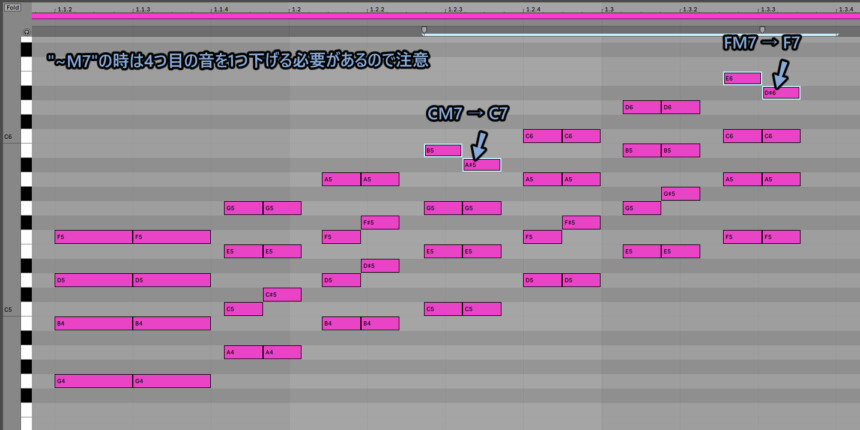

C長調でⅠ~Ⅶを入力すると下記のようになります。

M7、m7、無印の7、m7-5などバリエーションが増えてます。

主な分類はこの5つです。

考え方は下記。

・『M7』は元の音から余白が10個

・『7』は元の音から余白が9個。

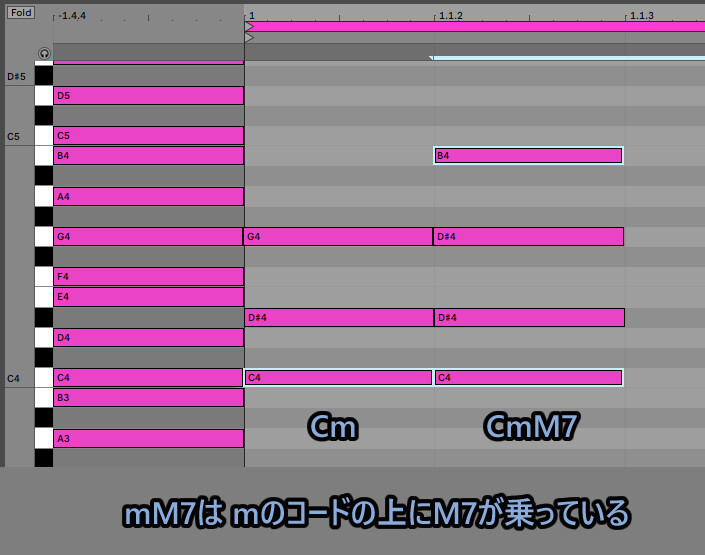

・グループ1で紹介した『M(無印)』『m』『m-5』の3つを組み合わせる。

Mとmの違いは余白の形が3 → 2か2 → 3の違いでした。

なので、mM7という表示も出てきます。

mの上にM7がのっかってるとイメージしてください。

※余白の形は2 → 3 → 3になります。

『M7』 『m7』 『mM7』は4つ目の音を入れたら自然発生します。

なので細かな違いは気にしないでください。

『無印の7』だけ別の用途で使う事になります。

無印の7とそれ以外が違う事さえわかれば大丈夫です。

以上で7のコード関係の説明が完了です。

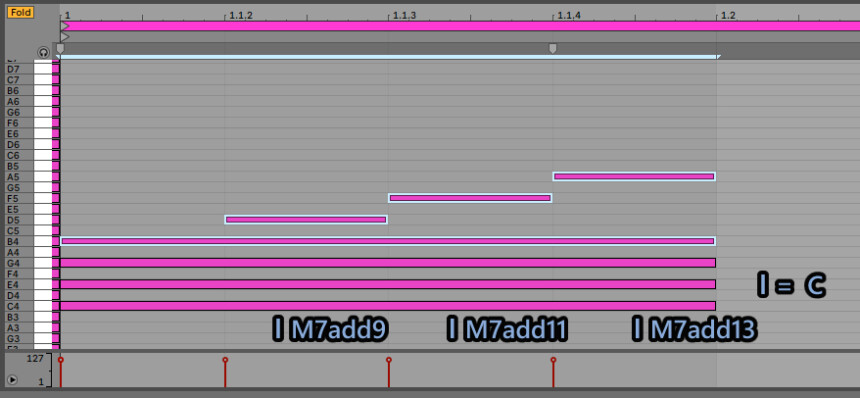

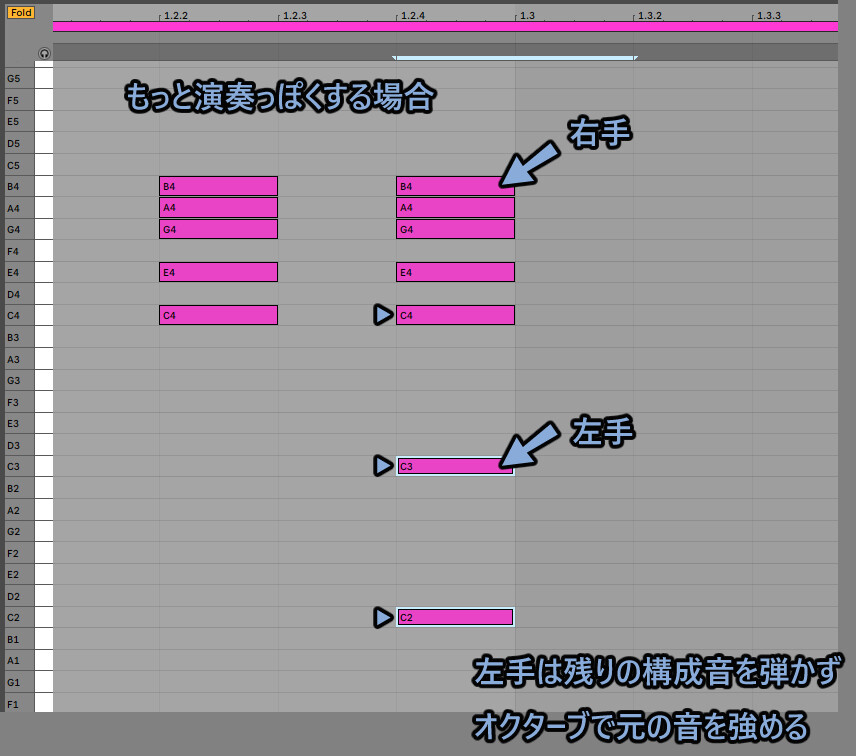

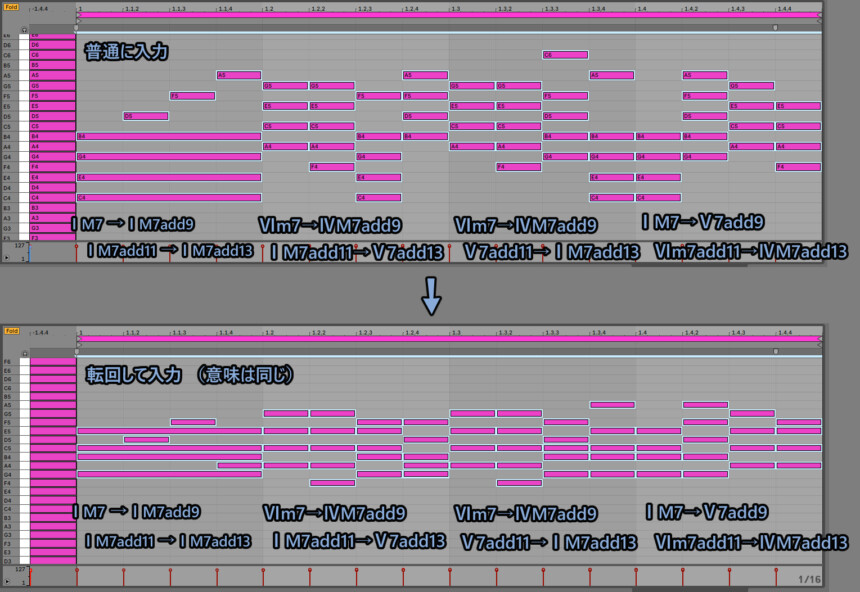

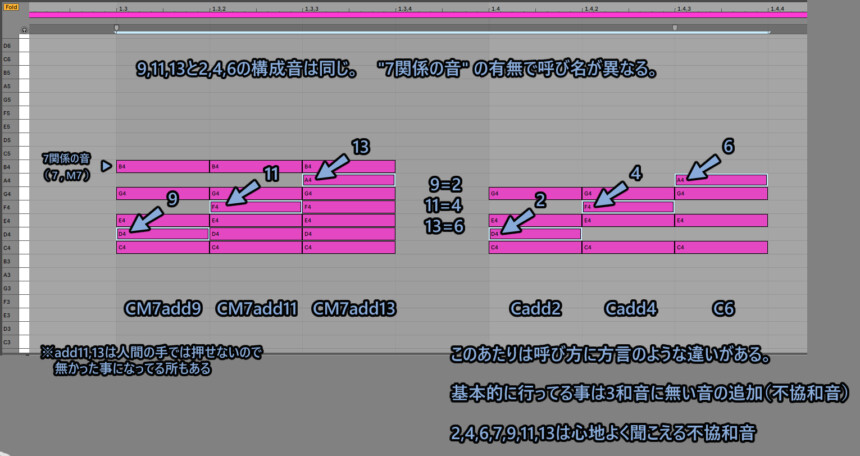

add 9,11,13

add 9 11 13の音は『7関係のコード』の上にさらに音を重ねて行くものになります。

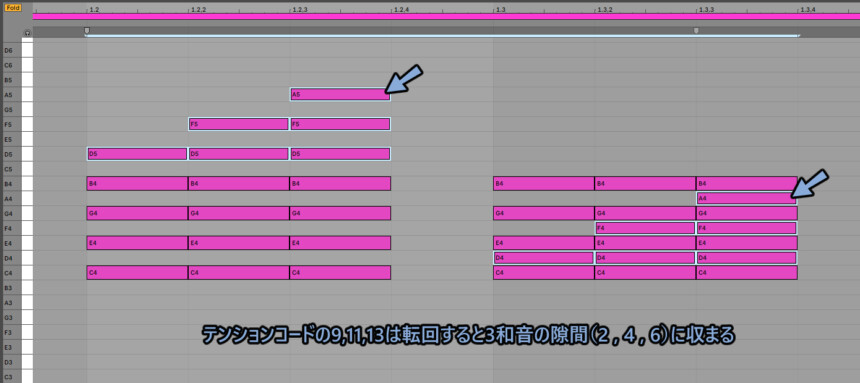

7の上に1マス飛ばしで音を入れて行くとadd9、add11、add13が完成します。

理想のadd13は7,9,11,13までの全ての音を押す形です。

が、人間の指では無理なので5音に絞ったり転回させて入力します。

このあたりは音楽の意図や解釈によって変えてください。

5音解釈で『7関係の音』の上にadd9,add11,add13を入れます。

すると遠い位置に5音目が入ります。

リアルだと届きません。

なので構成音を見ます。

転回して指が届くようにします。

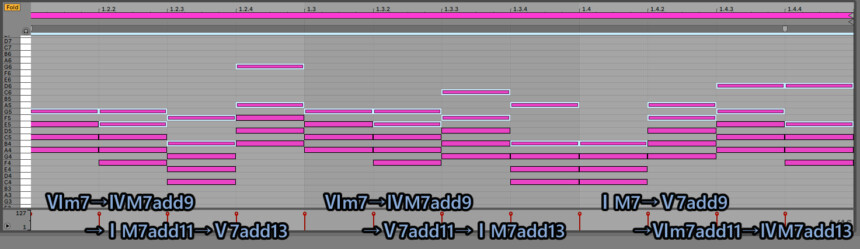

もっとJazzピアノなどのコード演奏っぽくする場合は元の音を1~2オクターブ下げて重ねます。

※残りの構成音を引くよりも、オクターブ下げた元の音を弾く事の方が多いです。(このあたりも解釈の違があり)

なのでこの2つは両方『7』と『add9,11,13』を使ったコード進行ですです。

が、構成音や考え方の違いで形が大きく異なります。

以上がadd9,11,13の説明です。

あとは『add9が5つの音』や『9thが4つの音(7を入れない)』と紹介してる所もあります。

方言のような違いでやってる事の本質は同じです。

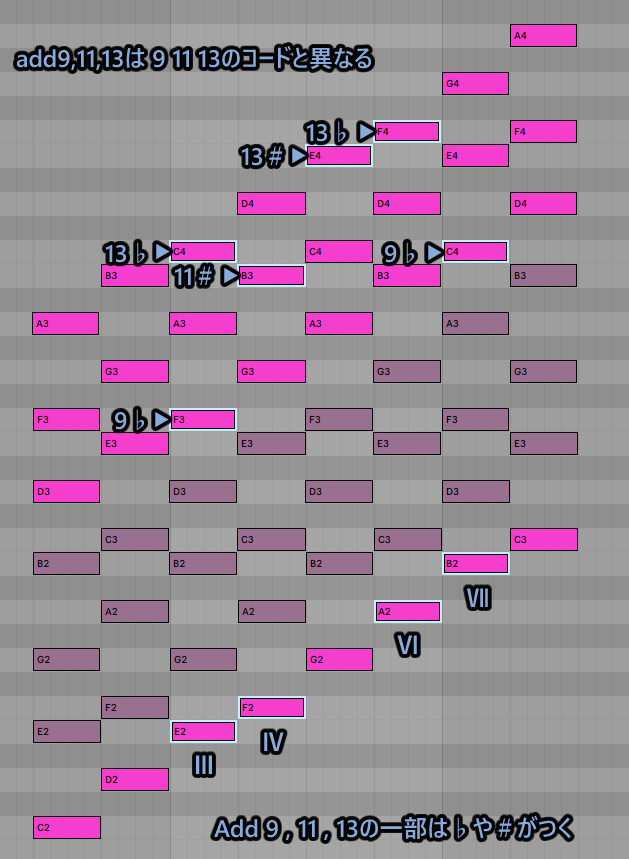

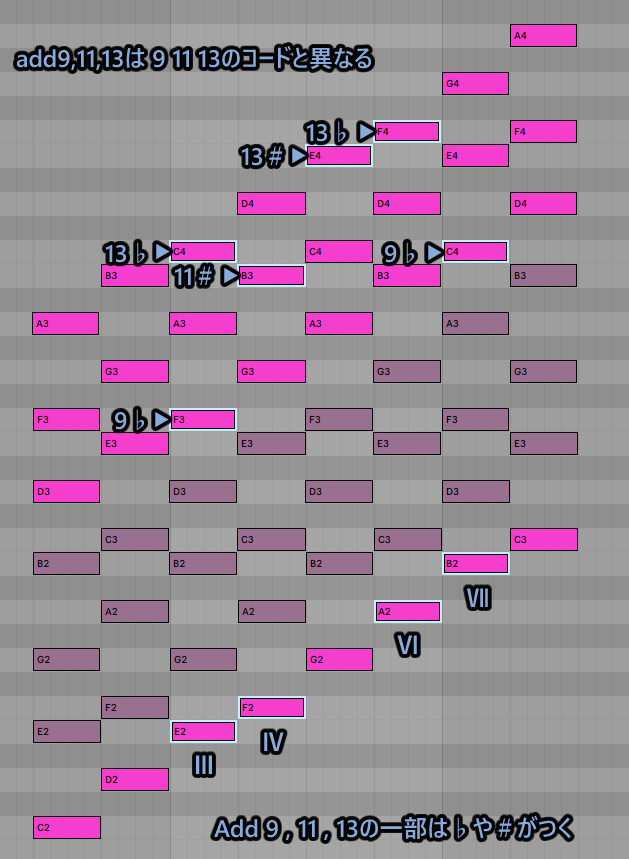

◆またAdd9,11,13と無印の9,11,13は別物です。

・Add9,11,13は7音階で見て9,11,13の位置に音を入れたもの。

・無印の9,11,13はコードの元の音から13マス,16マス,20マスの距離の物(長9,11,13度)

いまは、addと無印が違う事だけ分かれば大丈夫です。

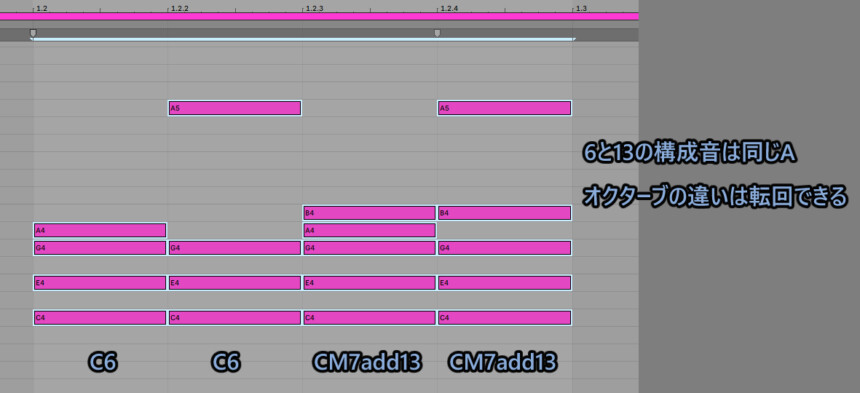

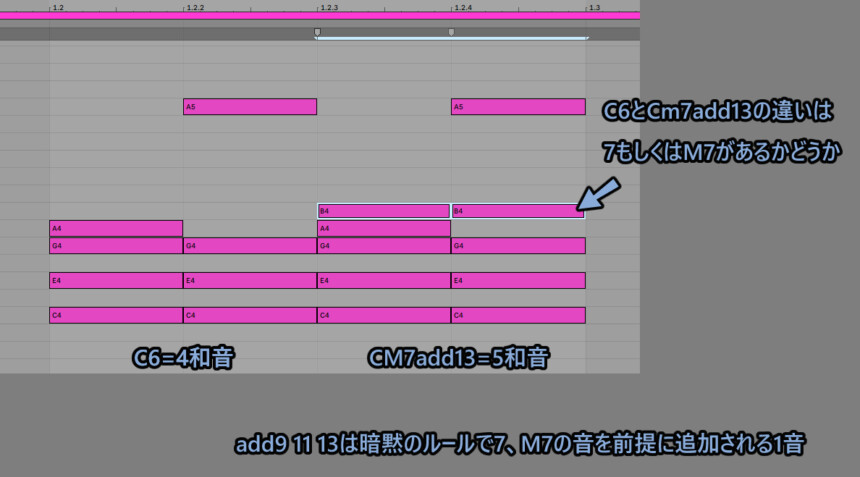

add2,add4,6

add9,11,13を展開するとadd2,4,6に入ります。

つまり下記の3つの構成音は“ほぼ同じ”になります。

・add2 = add9

・add4 = add11

・6 = add13

『9,11,13』と『2,4,6』の違いは『7関係の音の有無』です。

add9,11,13は暗黙のルールで7関係の音が入ってる事が前提になってます。

まとめると下図のようになります。

基本はテンションコード(3和音に無い間違った音)を入れて響きをエモくしてる。

これさえ分れば大丈夫です。

あとは後は方言のような違いで『add4や6』が『4や6』になります。

音楽用語補足。

・テンションコード=7音階で9,11,13番目の音を入れた物。

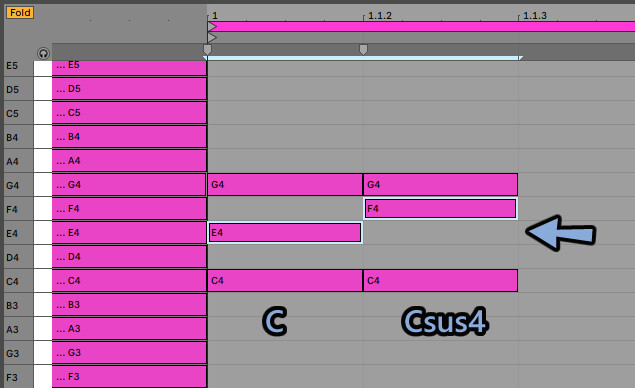

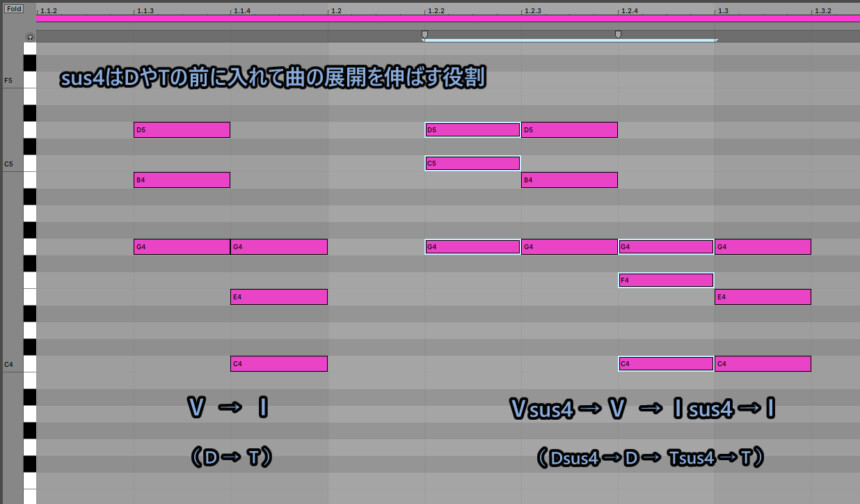

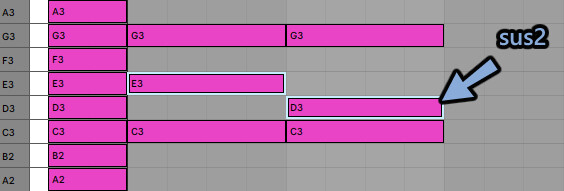

・7音階内に収まるテンションコード=ナチュラルテンションsus4 / 2

【Group3】の音と音の間を自然につなげるものです。

7音階上で3番目の音を4番目にずらすと作成できます。

DやTの前に入れて展開を伸ばしたりバリエーションを作る役割です。

7音階に収まるのでほとんど破綻はしません。

Ⅰsus4 → Ⅰのような進行もできます。

また、変化形としてsus2もあるようです。

こちらは3番目の音を2番目にずらした形になります。

こちらもsus4と同じような用途になります。

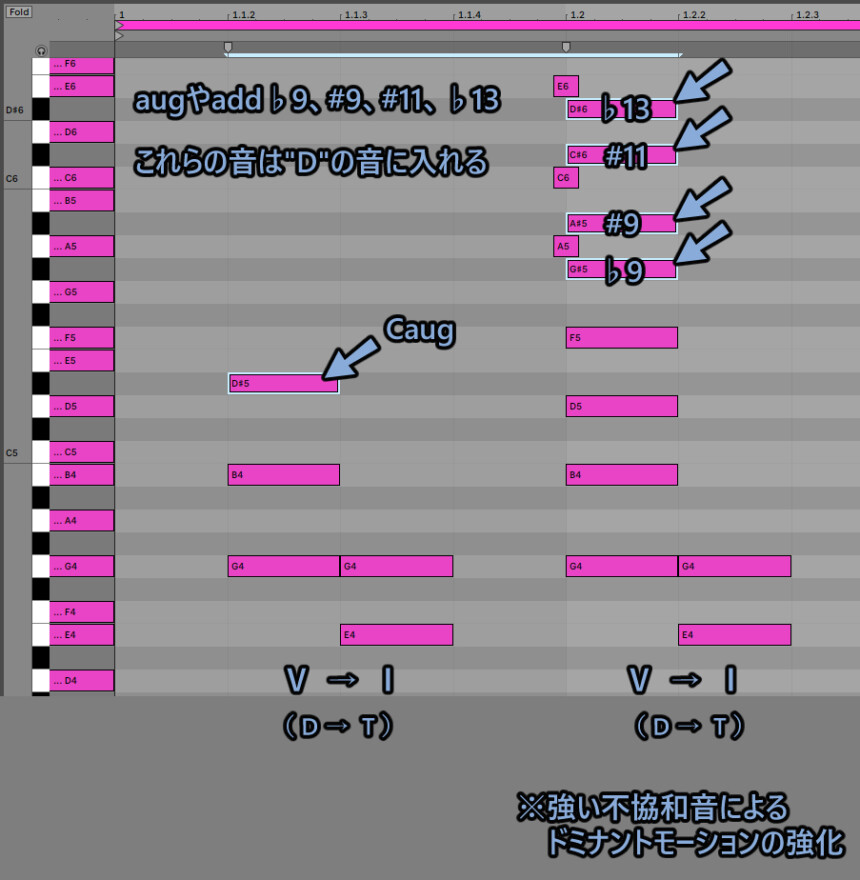

augとadd♭9,11,13,#9,11,13

【Group4】のあえて間違った音を入れて変化を強めるものです。

ここからは7音階から離れた音が入ります。

augやD系の音に入れてDの不安定さを強める使い方ができます。

ドミナントモーションなどの強化もできます。

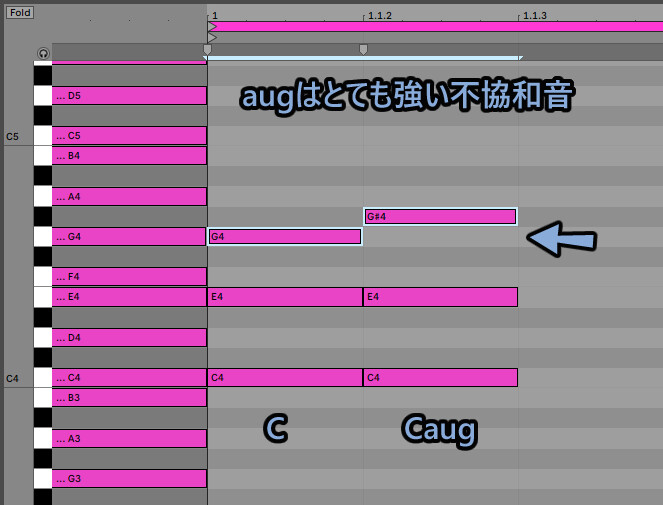

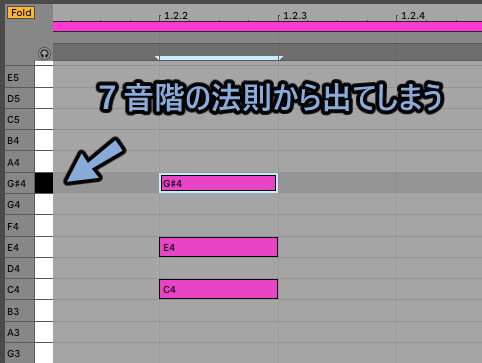

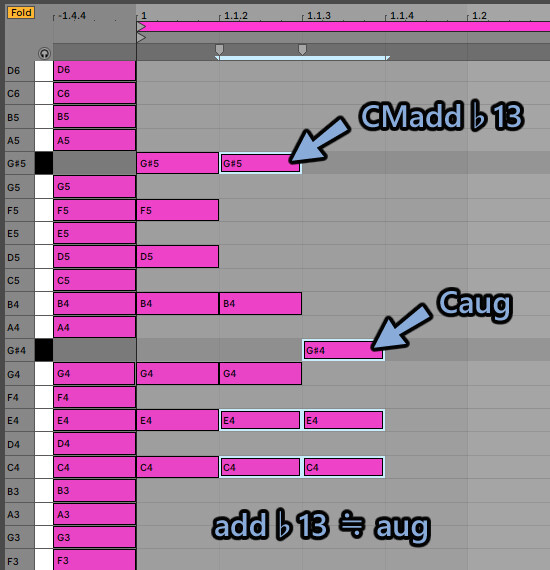

aug

augは3つ目の音を12音階でみて1段上げて作ります。

とても強い不協和音です。

7音階の法則から離れます。

これでD系の音にある不安定さ強化ができます。

add♭9,11,13,#9,11,13

7音階に収まっているテンションコードadd9,11,13を見ます。

これを12音階で見て上下に動かします。

そして7音階に収まらなくなった組み合わせがadd♭9,#9,#11,♭13です。

add♭11とadd#13は構成音が既存のコードと重なります。

C=Ⅰの場合は下記のようになります。

・Cadd♭11=C

・Cadd#13=C7

また、add♭13とaugの音はほぼ同じです。

add13の流れでadd♭13に7の音を入れるかどうかの解釈違いになります。

そして、元の音がDやEに変わると成立する『add♭9,11,13, #9,11,13』の音が変わります。

add 9 11 13系の音は12音階上で1マス前後できる。

その移動先が黒鍵であれば成立という覚え方で大丈夫です。

とはいえ、自由にと言われるので1つ考え方を紹介します。

さきほど、Add9,11,13と無印の9,11,13は別物と紹介しました。

Ⅲ,Ⅳ,Ⅵ,Ⅵはadd9,11,13で入れると、無印で見た時に#や♭が入るという不完全さが残ります。

これを修正して無印で見た時に綺麗な9,11,13になるように、

Add9,11,13に♭や#を入れるという考え方ができます。

これ以上の事は聴きながら修正してください。

これを音楽用語補足。

・7音階から外れた音 = ノンダイアトニック

・7音階から外れた音が入るコード = ノンダイアトニックコード

・7音階から外れたテンションコード = オルタードテンションdimコード

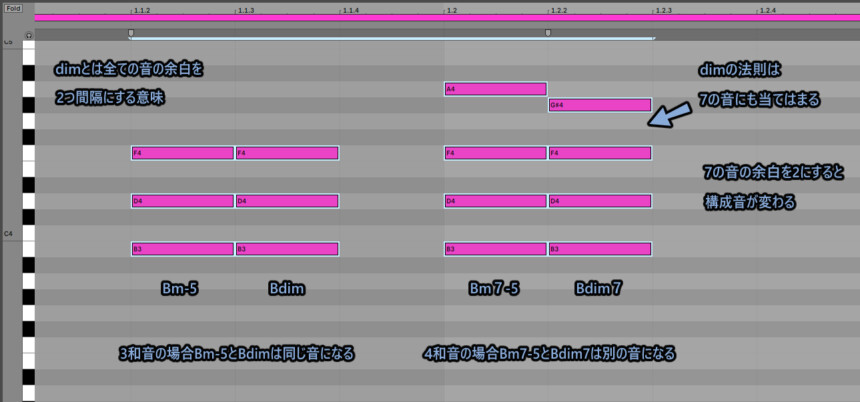

dimとは12音階で見てすべての余白を2に揃えたコードです。

用途は【Group5】のドミナントモーションを増やしたり変化。

これを理解するために下記の3つの順に説明していきます。

・m-5,m7-5とdim,dim7の違い

・ドミナントモーションの再現方法

・代理コード

かなり長くなるので覚悟してください。

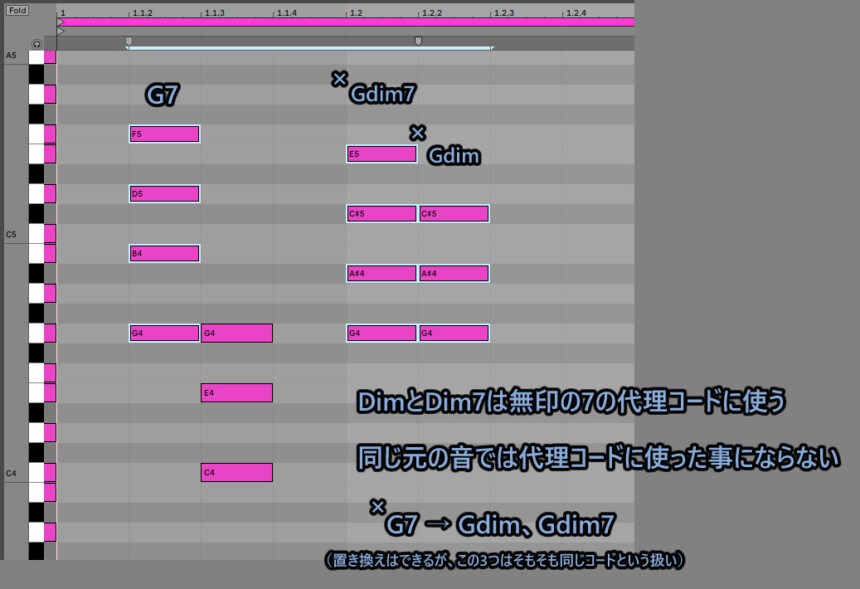

1:m-5,m7-5とdim,dim7の違い

m-5とdimは考え方が違います。

・-5は3番目の音を12鍵盤で見て1つ下げるという考え方

・dimはすべての音の余白を2に揃えるという考え方

(3和音)m-5とdimは考え方は違うが結果は同じ音になります。

(4和音)m7-5とdim7は考え方は違いにより別の音になります。

以上が違いです。

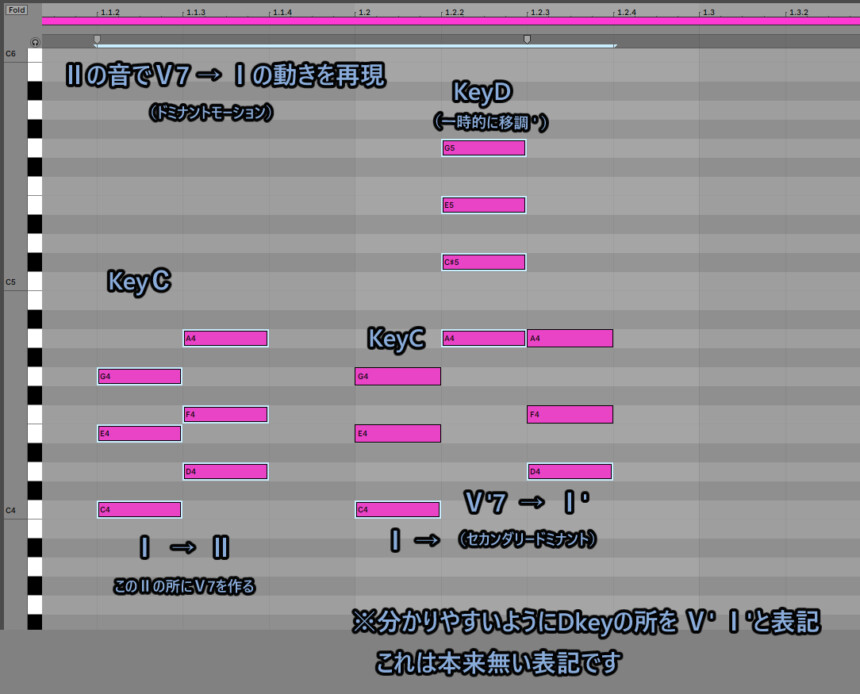

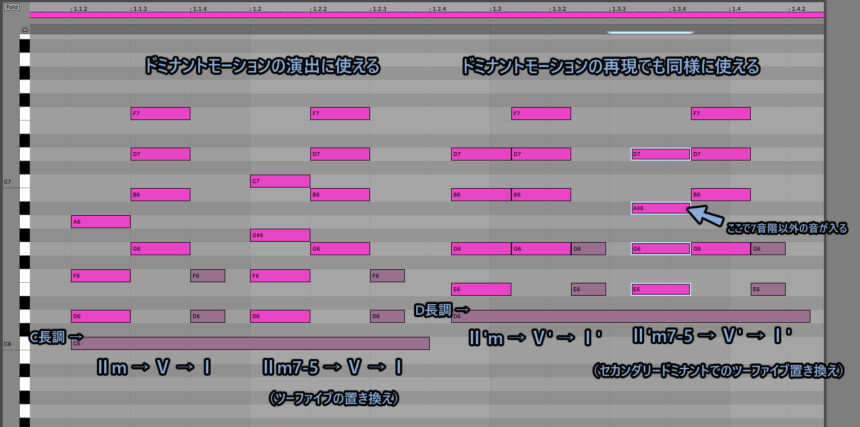

2:ドミナントモーションの再現

ドミナントモーションとはⅤ7 → Ⅰの形です。

強い収束間があります。

大事なのは『Ⅴ7』つまり『無印の7』を使う事です。

この動きを残りの6音で再現しようとします。

この時、5個上のコードに7を入れて使うのは下記の2つの意味で間違いになります。

・Ⅱ → Ⅶの動きだとT,SD,Dの役割が変わっている。 → 一時的にKeyを変える。

・M7やm7ではなく”無印の7″が必要。

◆一時的にKeyを変える

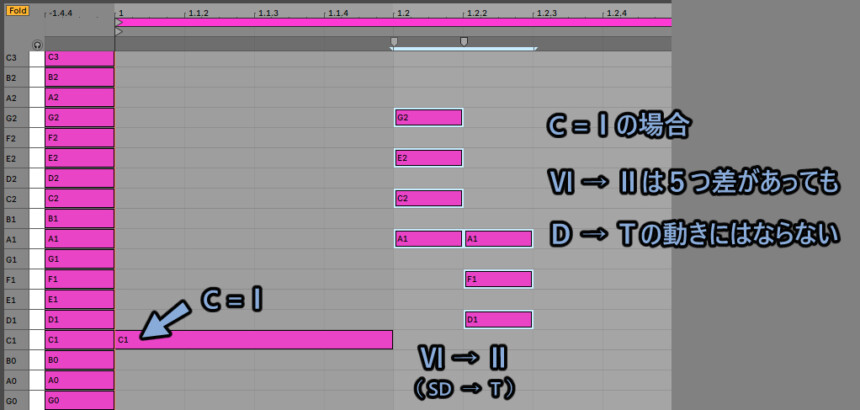

C長調の場合、Ⅱ → Ⅵの5音差の動きはSD → Tの動きになります。

ドミナントモーションではありません。

対処法としてどの音をⅠとするのかという解釈を一時的に変えます(移調)。

D~Bの6つで移調を行います。

例:コードDの場合、D長調(Key=D)に移調。

すると、このようになります。

これで一時的に移調する処理が完了です。

◆無印の7を使う

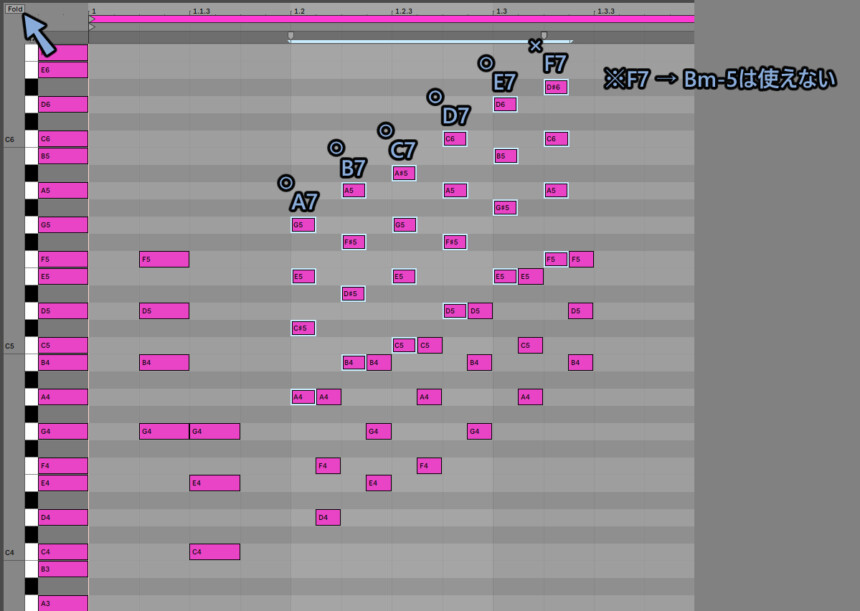

ドミナントモーションを再現するには”無印の7”を使う必要があります。

普通に1つ飛ばしで4音入れると、G以外『m7』や『M7』が付きます。

12音階で見て3 → 2 → 2の余白の形になるように調節します。

すると7番目の音以外『無印7』 → 『Ⅰ』のドミナントモーションの再現ができます。

M7の時は4つ目の音を1つ下げてください。

7音階の例外の音が入ります。

『ドミナントモーションの再現』は元となる音以外では7音階の例外が入っても良いです。

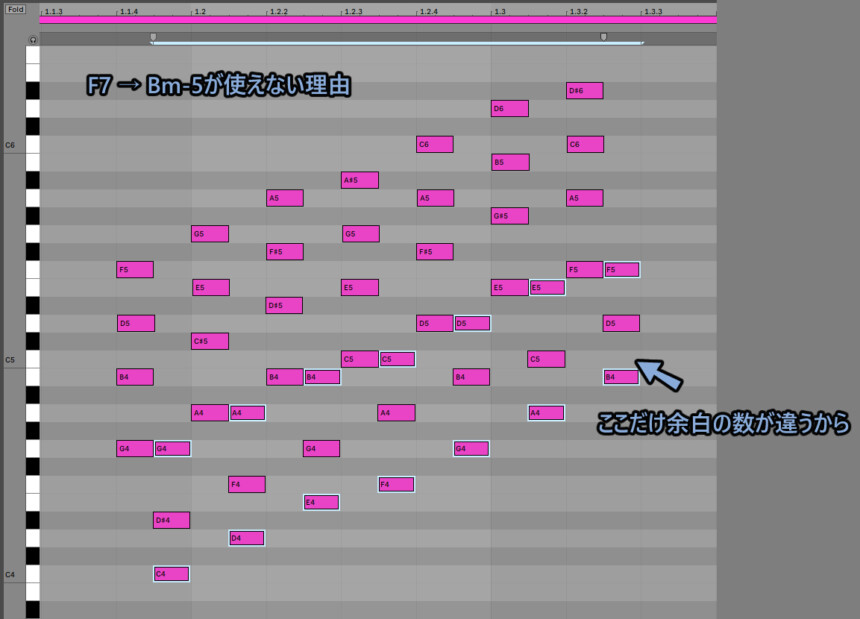

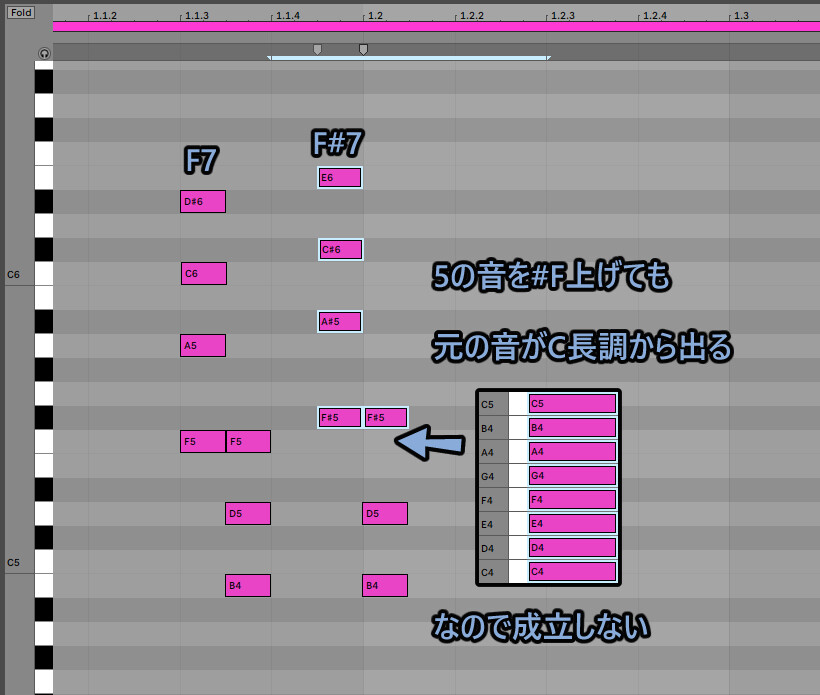

そして、7番目の『Ⅳ7 → Ⅶm-5』は無印の7に変換しても元のコードがm-5になるので使えません。

m-5をmの形に変形します。

するとⅤの元の音が7音階から出ます。

ドミナントの再現は7音階から出た場合は成立しません。

なのでF7 → Bm-5は使えません。

以上がドミナントモーションの再現です。

音楽理論の補足

ドミナントモーションの再現 = セカンダリードミナントモーション3:代理コード

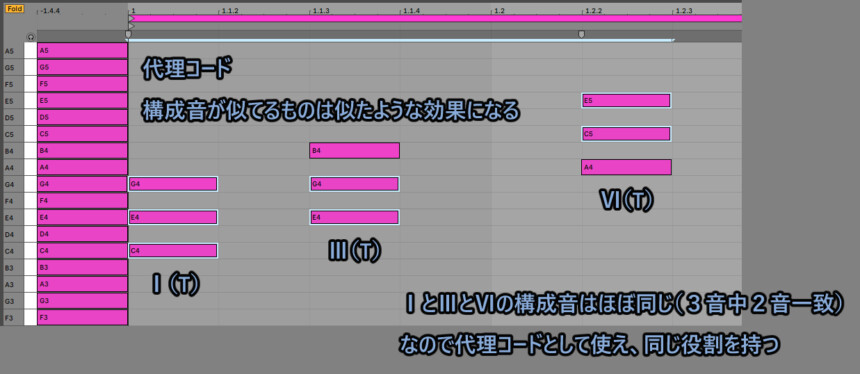

C長調で基本となるコードはこの3つです。

残りの4コードは構成音を見て似ているものは同じ役割として扱ってます=(代理コード)

・Ⅰの代理コードはⅢとⅥ。

・代理コードは元のコードと同じ役割を持つ。(この場合T)

7音階で言うと代理コードはこの4つです。

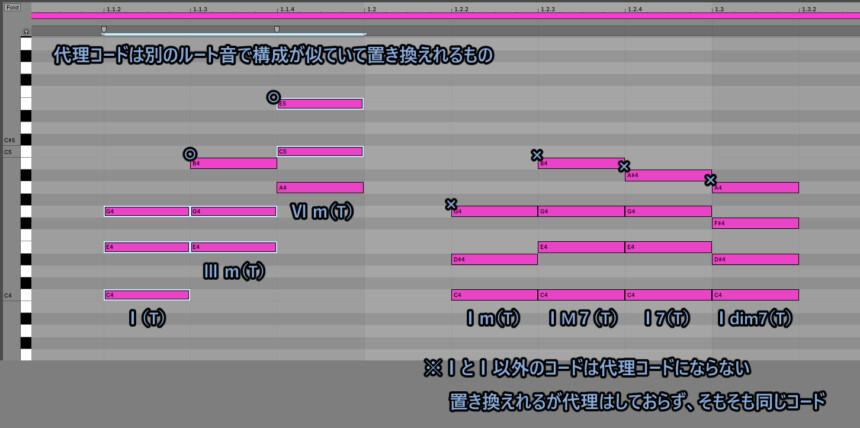

代理コードは元になる音が別の物のみ差します。

元の音が同じ場合は代理コードと呼ばないので注意。

Ⅰ → ⅠM7 → Ⅰ7 → Ⅰdim7は代理コードとは呼ばない。(そもそも同じコード)

以上で代理コードの説明が完了です。

無印の7コードをdimに置き換える

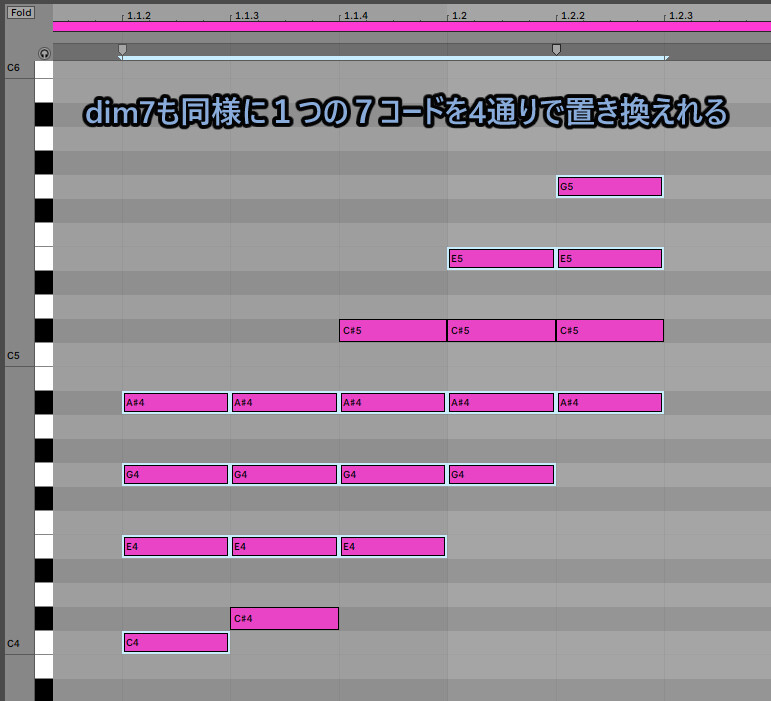

無印の7コードは、4つのdimコードで代理できます。

この無印7の置き換えがdimコードの主な用途です。

これはdimに7をつけた4つの音のコードでも同じです。

構成音は置き換える無印の7とdim7でほぼ同じになります。

元の音が同じ場合は置き換えになりません。

これだけは注意してください。

G7 → Gdim7 → Gdimの置き換えはNG。

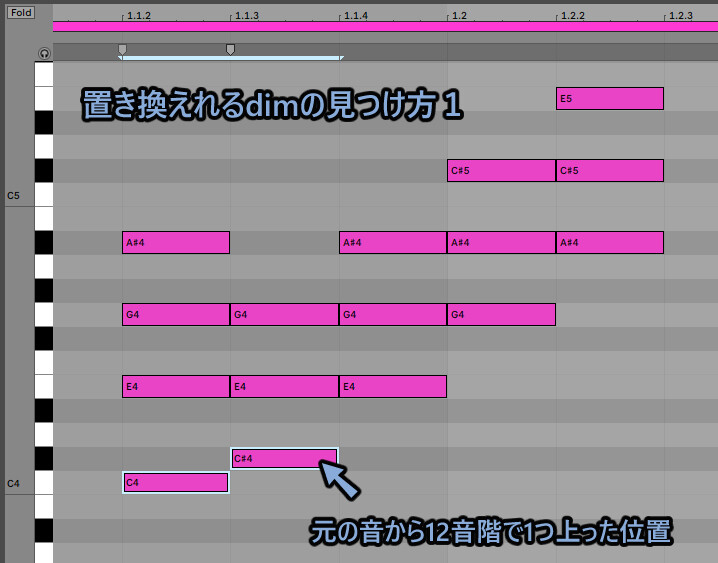

◆無印7の代理コードの見つけ方

無印7の代理コードの見つけ方は下記の2つ。

・元の音から12音階で1つ上がった位置。

・元の音以外の3つの構成音から始まるdimかdim7コード。元の音から12音階で1つ上がった位置はここです。

元の音以外の3つの構成音から始まるdimかdim7コードはここです。

この2つが無印7のdim代理コードの見つけ方になります。

◆無印7をdimに置き換えるメリット

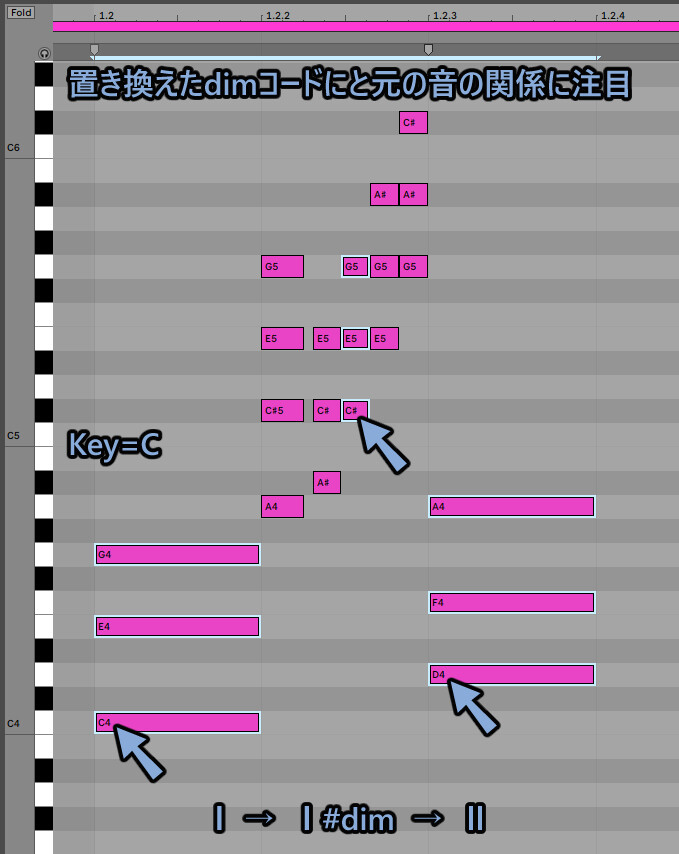

メリットはドミナントモーションの再現の際にdimを使うと音の変化を滑らかにできる事です。

ドミナントモーションの再現操作をまとめると下図のようになります。

そして無印の7コードは4つのdimやdim7に置き換えれます。

この図の右部分をよく見てください。

すべてC長調と解釈。

『ドミナントモーションの再現』+『無印7のdimを置き換え』の結果を見ます。

ベースとなる音を見ると1段差で連続する場所があります。

これを使うと、ベース音の変化が少ない T → D’ → T’ といった音楽の展開を作れます。

これが無印7をdim、dim7に置き換えるメリットです。

音楽用語解説

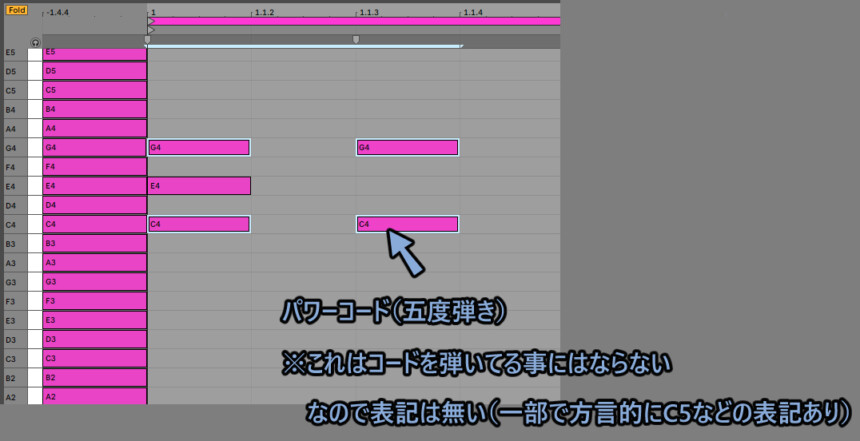

dimを使ってベース音の変化を減らして(1音差)展開を作る=パッシングディミシュパワーコード

これはコードを元にした演奏法の1つです。

真ん中の音を無くします。

すると音メジャーやマイナーのような印象が無い”純粋な力強い音”が出ます。

ロックなどのギターで使わるテクニックです。

コードでは無いと解釈されてます。

(が、構成音は似ているのでT,SD,Dの使い方ができると思います)

7音階に例外の音を入れる方法

7音階以外の音は基本的に間違った音です。

が、間違い方にも、おしい、ちょいミス、大間違いといった段階があります。

ここからはそんなちょいミスのようなものを紹介します。

間違ってるけど理論的に入れれば使えるコード音です。

7音階に例外の音を入れる方法は下記

・augと♭9,#9,#11,♭13の強い不協和音(オルタードテンションコード)

・Ⅱ~Ⅴでのドミナントモーション再現(セカンダリードミナント)

・無印の7をdim置き換え(パッシングデミュシュ)

・短調↔長調の入れ替え

・SDとSDmの置き換え(サブドミナントマイナー)

・同音の短調から3音抜き出し

・モードを変えて借用(モーダルインターチェンジ)

・弱い音の変化を使用(クリシェ)

・分数コード

・裏コード

・無印の7をⅡm7-5に置き換え

・ツーファイブ進行のⅡをⅡ7-5に置き換え

・4マス開き和音(四度堆積和音)

上の3つはコードのバリエーションで解説したので割愛。

残りの10つを紹介してこのコードの記事を〆ます。

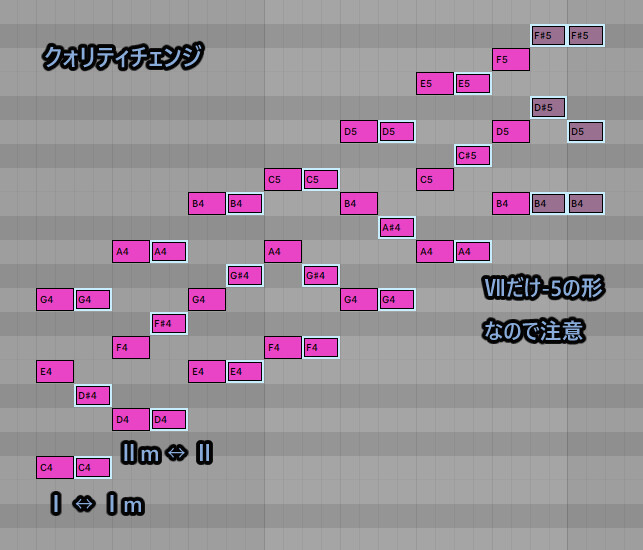

短調↔長調の入れ替え

短調と長調は入れ替えて良い。

SoundQuestで語られる「自由派音楽理論」の考え方です。

とにかく、分かりやすいです。

Ⅰ~Ⅶのコードを入れ替え。

短調で生成されるコードを長調に入れ替え。

といった技ができます。

…ただ、これはSoundQuestの1つの考え方です。

「音楽は長調か短調のどちらかに分かれる」という説明は、ちょっと語弊があります。「音楽は長調か短調かに分けて昔の人たちは作ってた」というのが実際のところなのです。

古典派クラシックでは「長調」「短調」を明確に定義し、それぞれ使うコードを限定することで、キーの長短を明確に区別する“二元論”的システムを作り上げ、そのルールに即した作曲を行ってきた。

SoundQuest 長調・短調の区別について

一方でポピュラー音楽ではそのようなルールは守られないため、キーの長短は曖昧なることも普通の話で、むしろそれがトレンドになってきている。変わっていく現実に理論が追いつけていない現状がある。

ただ、一般的なコード理論は長調と短調に分かれてます。

なので、次以降の「SDとSDmの置き換え」と「同音の短調から3音抜き出し」で一般的なコードで語られる形にして内容をまとめます。

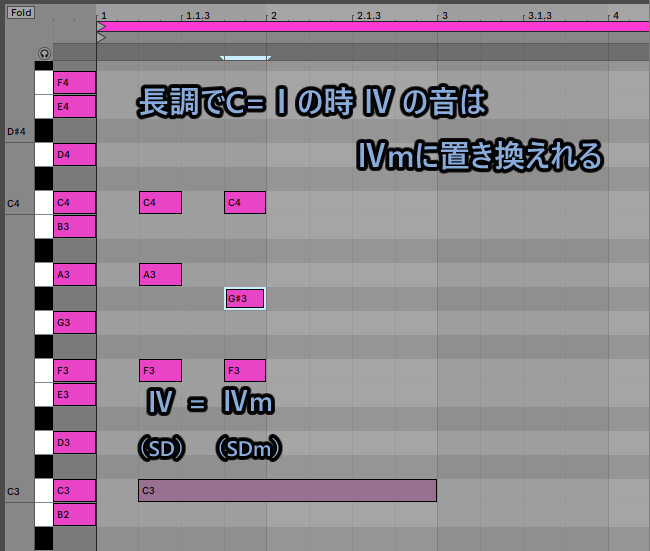

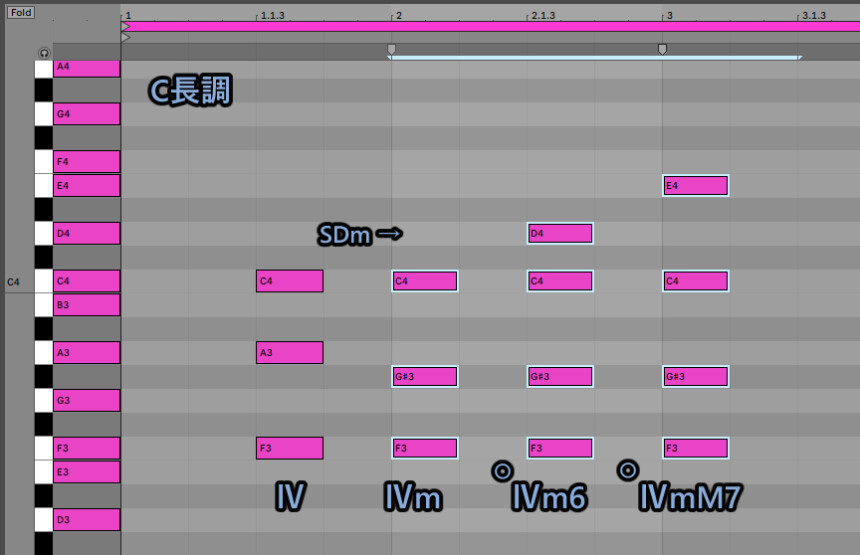

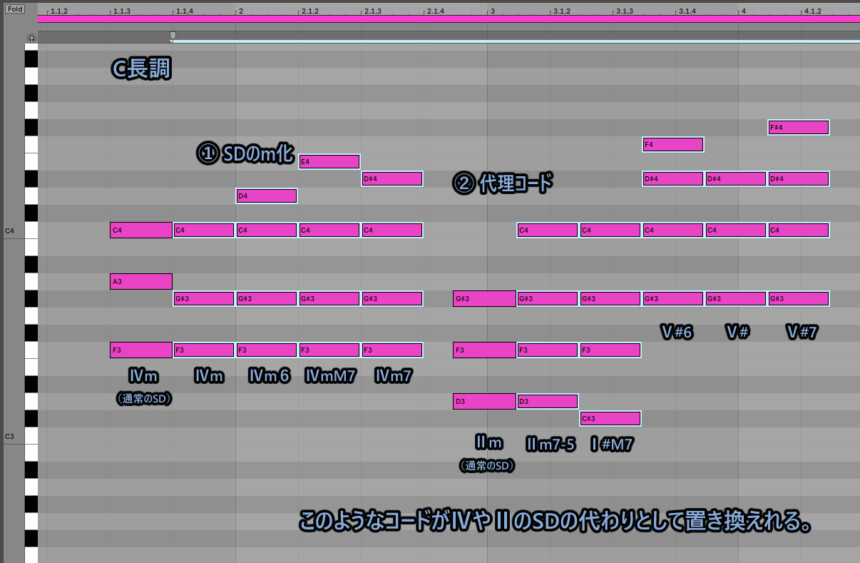

SDとSDmの置き換え

SD系の音はマイナーやメジャーに変更できます。

これには下記のような細かな派閥はあります。

・長調のみOKとする。(SDm → SDはNG)

・短調のSDmをSDに変更もOKとする

・全部やってしまってOKとするもの(SoundQuestの自由派音楽理論)

…結局最後は、自分の耳で聞いて判断することになります。

SDとSDmの置き換えの音は6や7やその他のコードを使っても大丈夫です。

SDとSDmの変更の用途は下記の2つ。

・SDの置き換え(SD → SDm)

・SD → SDmへの進行

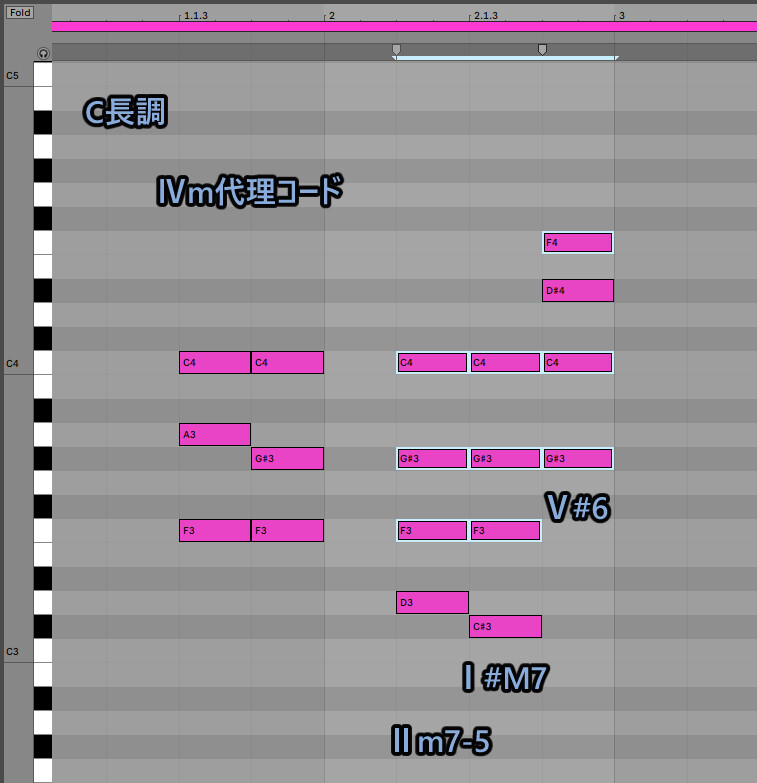

◆代理コードでのSDm置き換え

SDmにも代理コードがあります。

例えばⅣ(SD)を置き換えたⅣm(SD)の場合。

Ⅳmの代理としてⅡm7-5が使えます。

他にもⅣmの代理コードとして下図のようなものがあります。

元の音がⅣm7の場合はこのような音も代理として使用可能です。

(元の音に7が増えました)

このような音がSDとSDmの変換として利用可能です。

◆短音階でのSD関係置き換え

短調のSDm→SDの置き換えは非推奨です。

しかし、NGという訳では無いので注意して使ってください。

3つの短音階でのSDの位置はこちら。

Ⅱ、Ⅳ、Ⅵが置き換えれそうなSDです。

自然と和声短音階ではmの形じゃない(3 → 2の余白)ものがあります。

これはSDmに置き換えます。

旋律的短音階にはない物でも一時的な移調として考えれば操作できます。

SDm → SDの変化をOKとするならさらに選択肢は増えます。

このあたりは諸説あるので鳴らして耳で判断してください。

同主音の短調から3音抜き出し

同主音とは長調と短調をセットで見た時にⅠとする音が同じ状態の事。(下図の場合はC)

長調の場合、同じ音階の短調から下記の3つのコードを抜き出して使うことができます。

・♭Ⅶ=#Ⅵ

・♭Ⅵ=#Ⅴ

・♭Ⅲ=#Ⅱ

ここからは使い方を紹介します。

が、法則性は正直あまりないのです。

こういうパターンだと覚えてください。

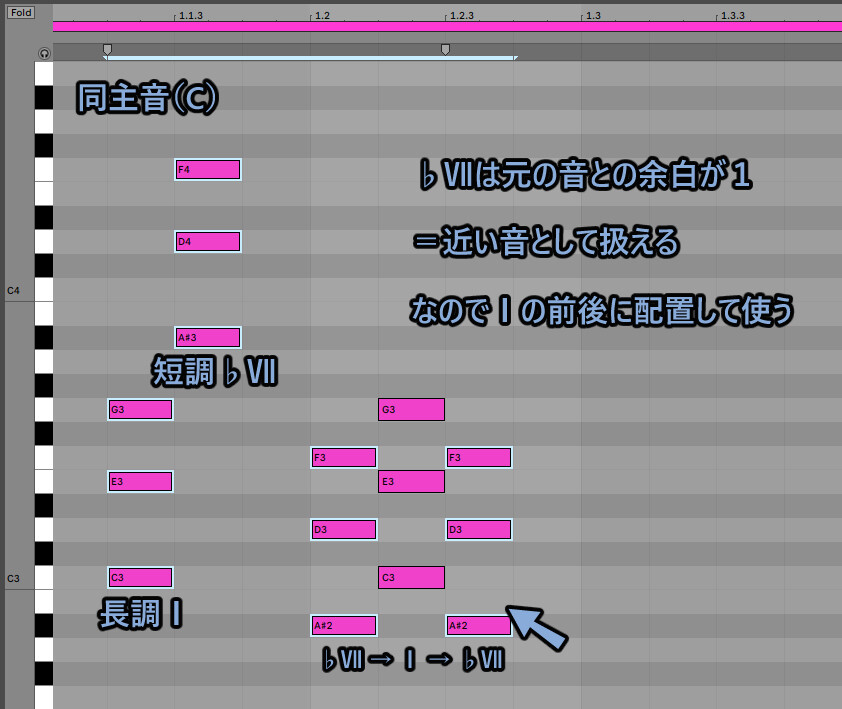

◆♭Ⅶの利用

♭ⅦはⅠの和音と余白が1の関係です。

なのでⅠの前後に使えるとされています。

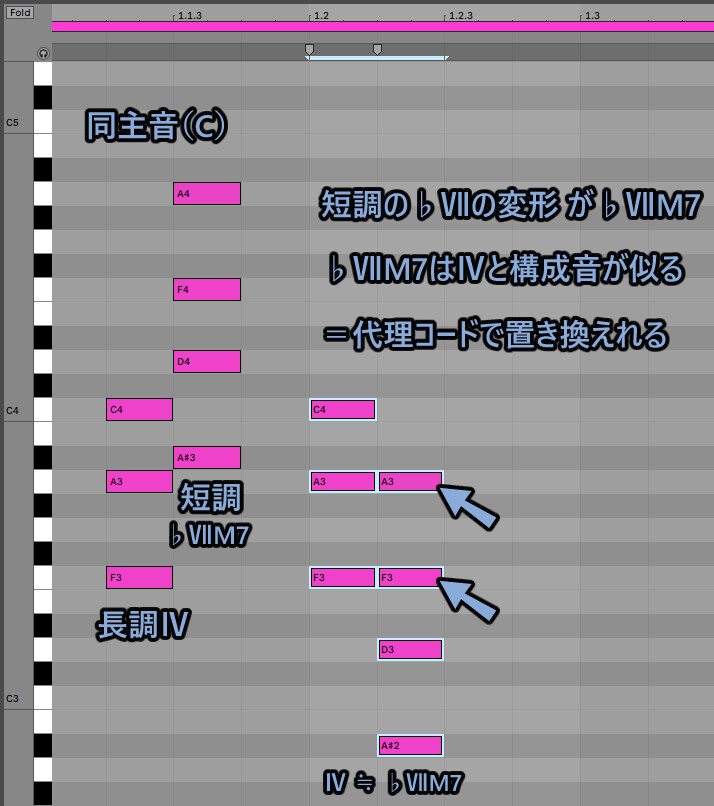

◆♭ⅦM7の利用

♭Ⅶの変形が♭ⅦM7。

これはⅣと構成音が似てるので♭ⅦM7の代理コードとして使えます。

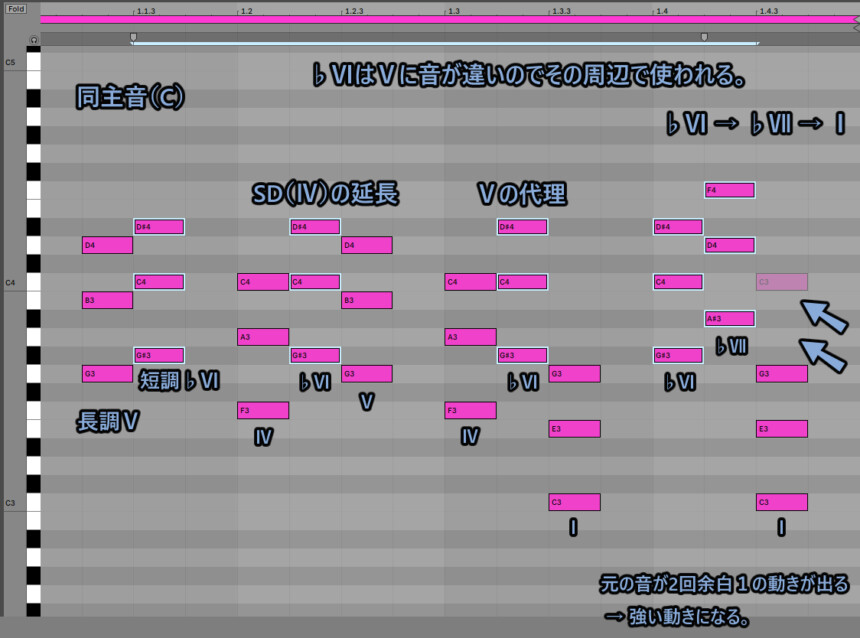

◆♭Ⅵの利用

♭ⅥはⅤの和音と音が違いです(1音差)。

なのでⅤの前後に使え、主に3つの用途があります。

・Ⅳ → Ⅴの間に入れて展開を伸ばす。

・Ⅴの代理で♭Ⅵを入れる。

・♭Ⅵ → ♭Ⅶ → Ⅰの展開。(元の音が余白1になるので強い動きになる)

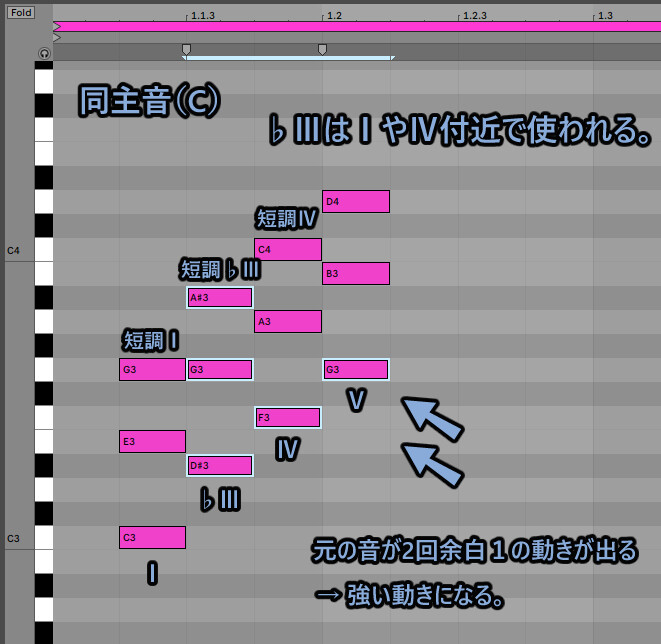

◆♭Ⅲの利用

♭ⅢはⅠやⅣ付近で使われます。

『Ⅰ → ♭Ⅲ』や『♭Ⅲ → Ⅳ』など。

♭Ⅲ → Ⅳ → Ⅴの進行をすると余白が1で強い動きになります。

法則性は無いのでなぜこういう使い方ができるのか謎です。

逆に言うと近い用途を意識して自分で自由な組み合わせを作ることができます。

モード替え

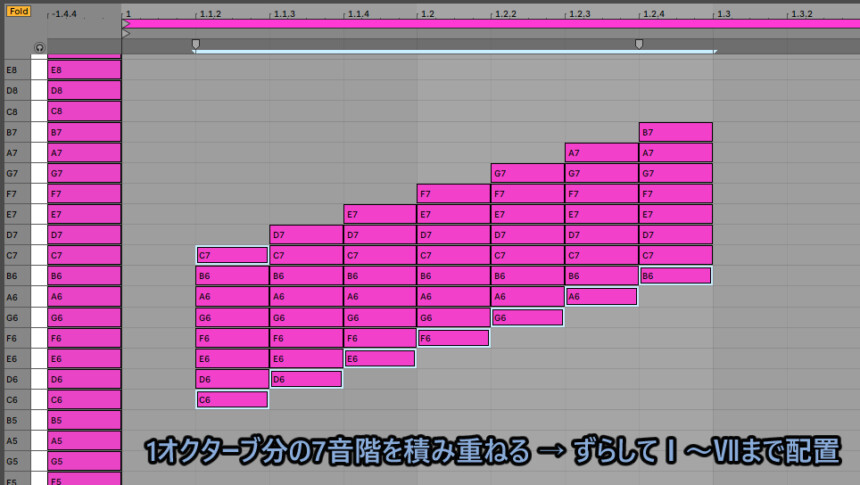

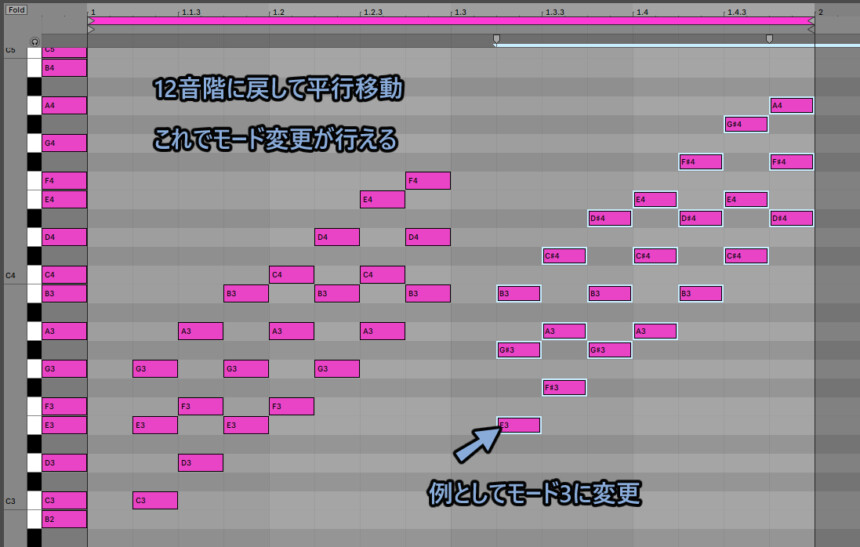

モード変えを理解するために7音階で1オクターブ(C6~C7)の音階を入力。

これを7音階分ずらして配置。

Foldを押して12音階にします。

12音階の状態でD~Bの音階をCに揃えます。

これがモードです。

モードは1~7個あります。

C~Bへの移調の違いは音の余白の形です。

音楽用語補足

・モード1 = イオニアンスケール(モード)

・モード2 = ドリアンスケール(モード)

・モード3 = フリジアンスケール(モード)

・モード4 = リディアンスケール(モード)

・モード5 = ミクソリディアンスケール(モード)

・モード6 = エオリアンスケール(モード)

・モード7 = ロクリアンスケール(モード)

・モード1~7を使った考え方 =チャーチモード = 教会旋法

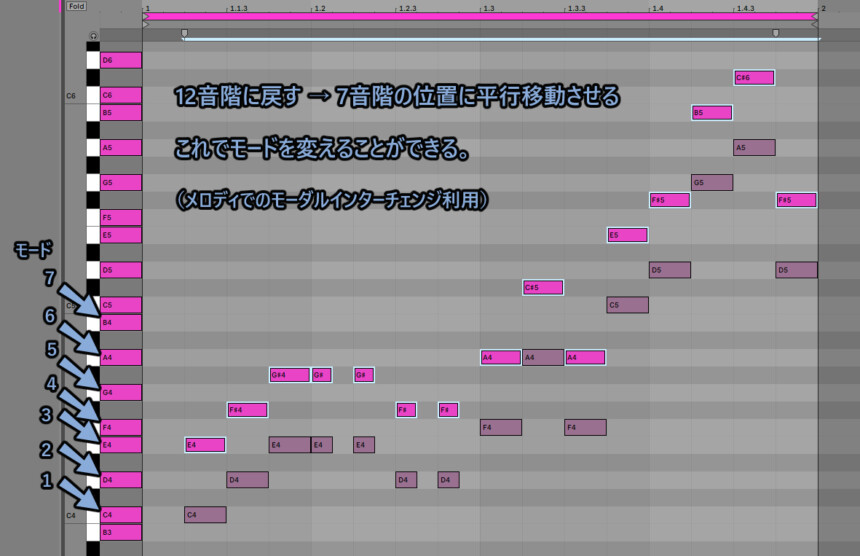

・C長調=Cイオニアンスケール(モード)◆モード変えの利用

モードを途中で変えることをモーダルインターチェンジと言います。

メロディの場合は部分的に変える時に使われます。

7音階でメロディーを入力。

12音階に戻して7音階の別の場所に平行移動。

これでメロディのモード変えができます。

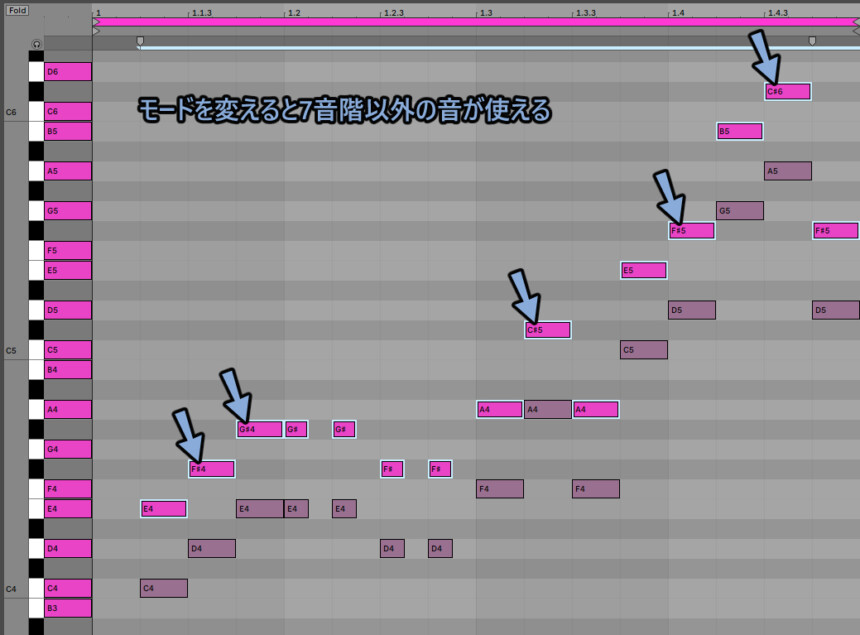

モードを変えると7音階以外の音が使えます。

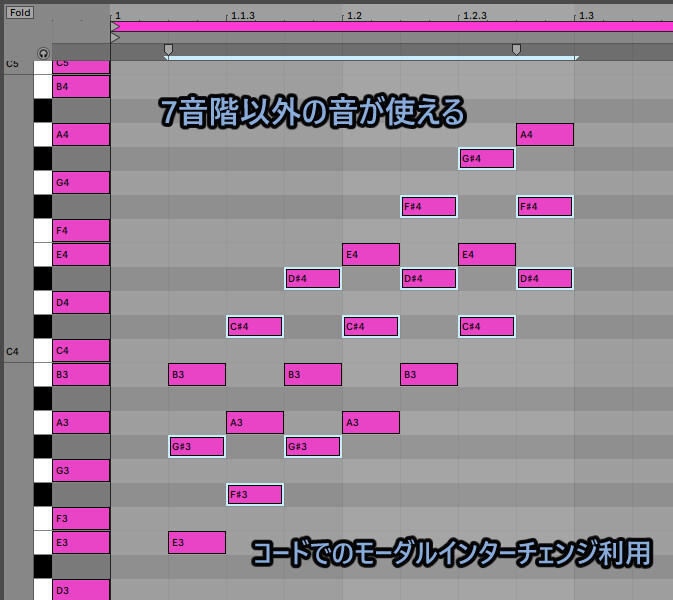

コードでもモード変えはできます。

7音階で任意のコードを入力。

12音階に戻して7音階の所に平行移動。

これでコードのモード変えができます。

コードでもモードを2~7に変えると7音階以外の音が使えます。

以上がモード変えで7音階以外の音を入れる方法です。

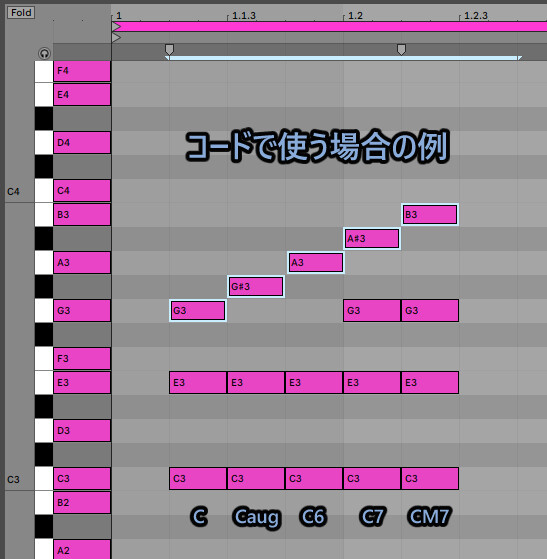

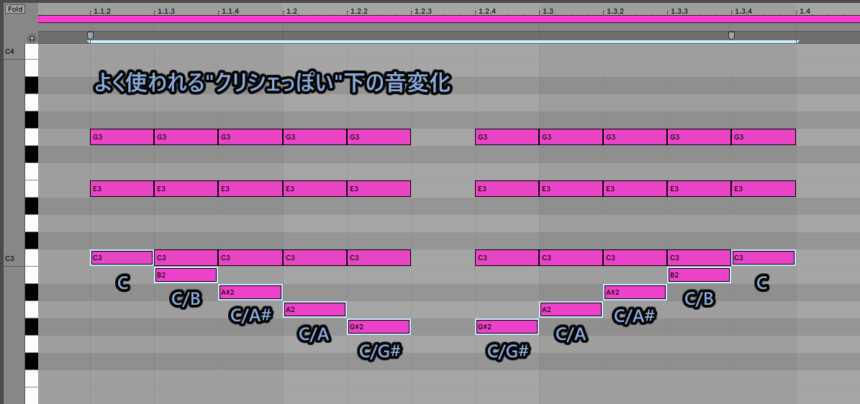

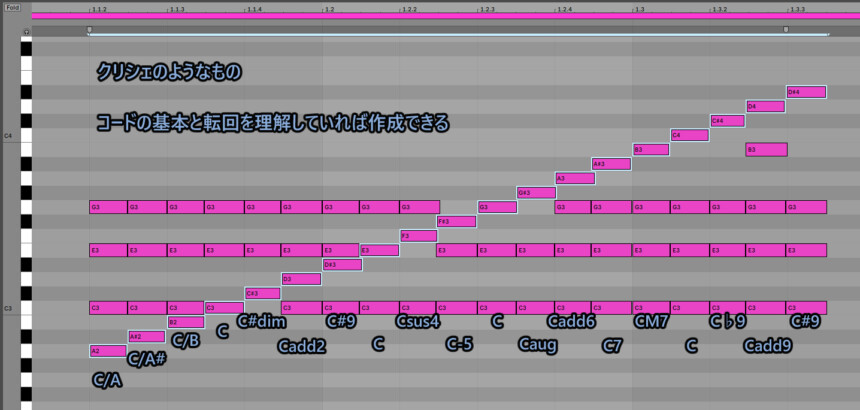

弱い音の変化を使用(クリシェ)

クリシェとは音の変化を1段ずつ変えるイメージです。

コードで使う場合、このような形になります。

音の変化が滑らかな場合、7音階以外の音が使えます。

音の下部分でも作成可能です。

(この場合、正確にはクリシェではない“クリシェっぽい”ものになります)

これは分数コードを使うと表現できます。

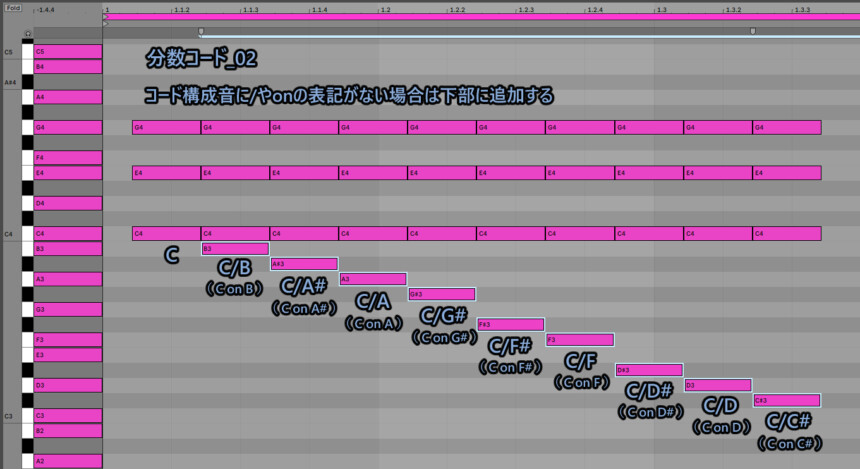

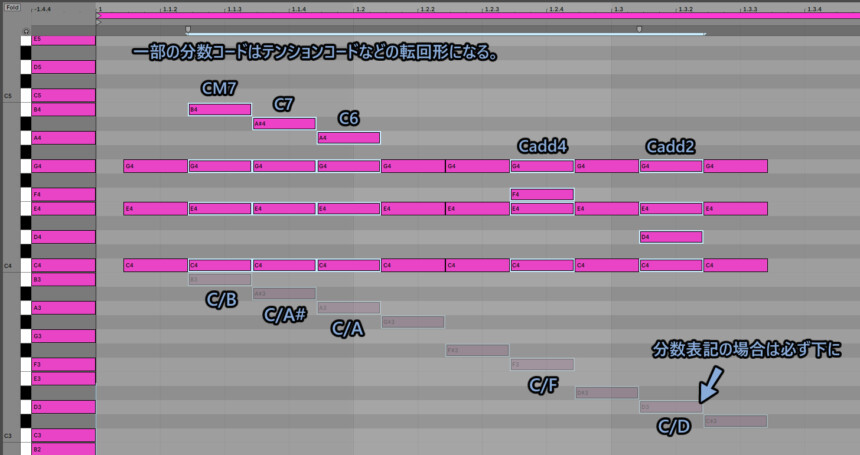

分数コードについて

分数コードは一番下の音を指定したコードです。(/ や on で表記)

C/Eの場合”/E”の”E”を一番下の音にするという意味になります。

コードの構成音にある文字が指定された場合、普通の転回形になります。

コード構成音に無い音が指定された場合は新たに音を追加します。

分数コードの一部はテンションコードなどの転回形とも捉えられます。

分数コードの用途は下記の3つ。

・下の音を滑らかに動かす

・下の音を動かさない

・SD / Ⅴ(D) の形にしてSDをDにする

C長調の場合、Vは=Gです。

なので 『Dm(SD)』に/Gをつけると → 『Dm/G(D)』にSDがDへと役割が変化します。

以上が分数コードです。

用途①=クリシェのような動きです。(音が連続して変化する場合、7音階以外の音が使える)

なので7音階以外の音を使えるコーナーで紹介しました。

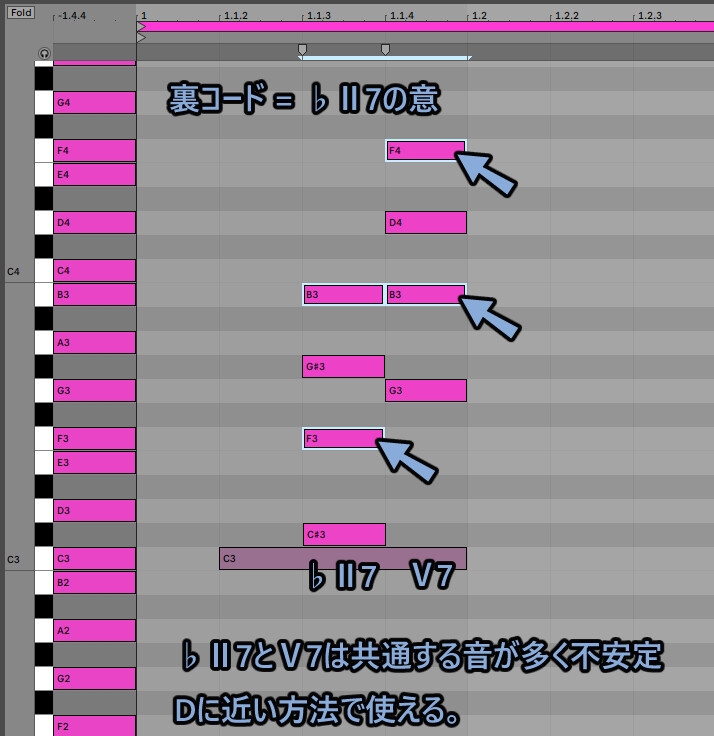

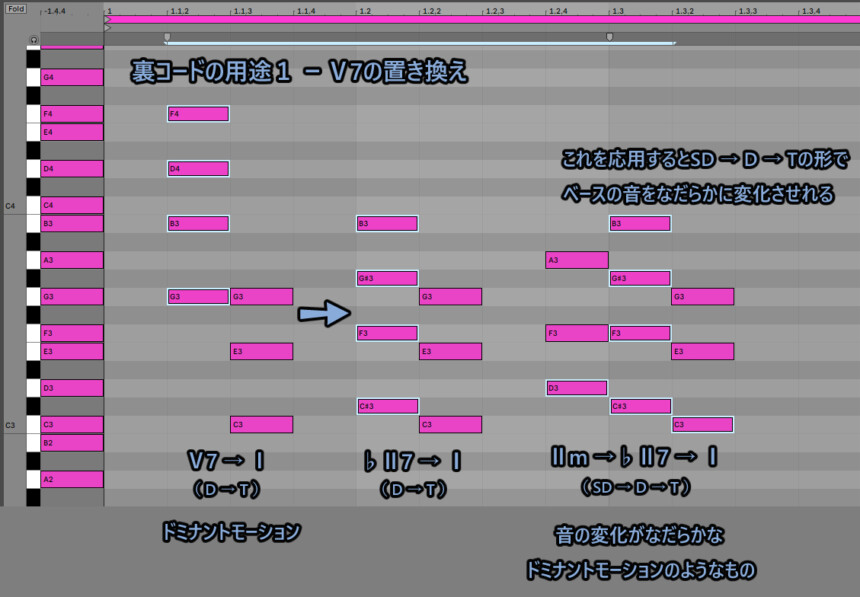

裏コード

裏コードとは『♭Ⅱ7』という意味です。

『♭Ⅱ7』=『#Ⅰ7』

♭Ⅱ7はⅤ7と共通する音が多く代理コードなどに使えます。

ドミナントモーションのG7を♭Ⅱ7へ置き換えれます。

ここで7音階以外の音が入ります。

これのメリットは一番下の音の変化がなだらかなSD → D → Tの流れが作れる事です。

ドミナントモーション再現でも同様に無印の7を♭Ⅱ7へ置き換えできます。

以上が裏コード『♭Ⅱ7』もしくは『#Ⅰ7』を使った7音階以外の音利用です。

無印の7をⅡm7-5に置き換え

『7-5系』コードは『無印の7』コードと置き換えれます。

C7=C7-5、Cm7=Cm7-5のように。

これで7音階以外の音を入れることができます。

ツーファイブ進行のⅡをⅡ7-5に置き換え

Ⅱ → Ⅴ7へ進行するコードをツーファイブと呼びます。

ⅡはⅡ7-5に置き換えることができます。

ここで7音階に無い音が出ます。

ツーファイブはドミナントモーションに入る前の演出として使えます。

Ⅱの置き換えは演出のバリエーション作りで使えます。

4マス開き和音(四度堆積和音)

4マス開けた和音を「四度堆積和音」といいます。

強い響き、緊張感、独特の浮遊感、美しさ、サスペンス感があります。

非常に変わった響きがあり魅力的。

近代クラシック、Jazz、電子、ゲーム・映画音楽で使われます。

決まった用法は無いですが、濁りが多い響きなので3~4和音で留めるのがおすすめ。

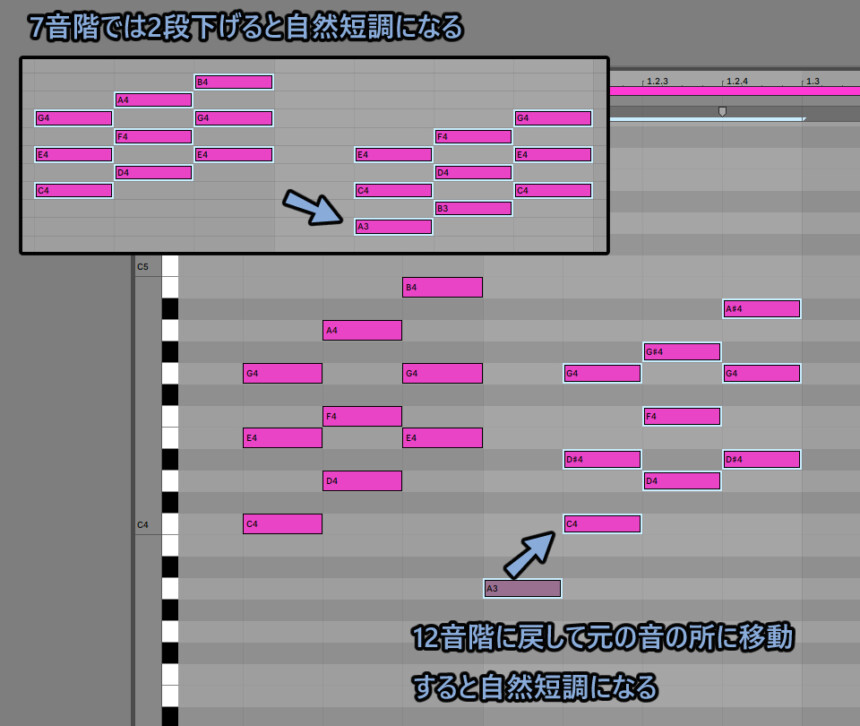

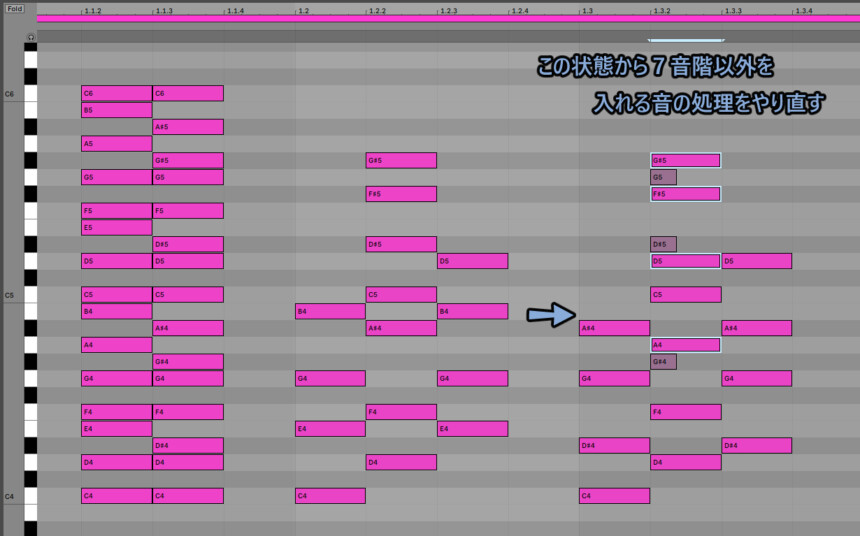

7音階以外が入った音の短調への移調

結論だけ言うと完璧な移調法は無いです。

通常の7音階の移調では7音階で2段下げると自然短調になります。

12音階に戻して元の音の所に移動すると自然短調です。

しかし、この方法は7音階以外が入ると使えません。

この場合、7音階以外を入れる元になった所まで一度戻します。

augなら通常のコードへ、♭9、♭11、#11はadd9やadd11に戻します。

すると7音階に戻せます。

この状態で2段下に平行移動。

12音階に戻して元の音の高さに移動。

これで7音階の状態での短調になります。

そこから長調の時に行った7音階以外の音を入れる処理をやり直します。

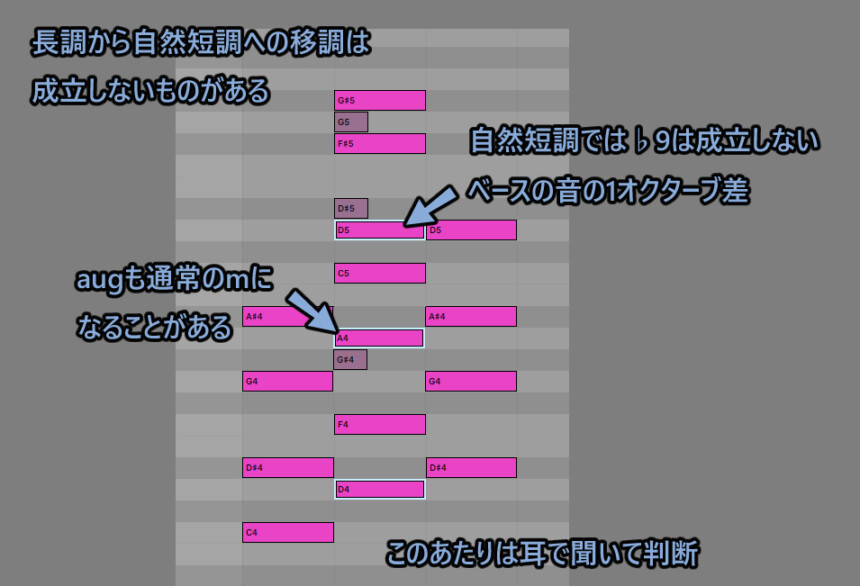

通常のコードの5音目を1段上げてaug処理。

add9やadd11は1段の差を作り♭9、♭11、#11に。

これで移調が行えます。

しかし、長調から短調に移動した場合、成立しない音がいくつかあります。

短調のⅡはⅡm-5なので、aug処理を入れると普通のmになります。

♭9、#9、♭11、#11、♭13、#13などは成立する音の場所が変わります。

このあたりは仕方ないです。

元々のその音を入れた意図に基づいてコードを少し変えるといった処理を行ってください。

♭9が成立しないので#9を使う。など。

理論マスターテスト

最後にマスターできたか確認するためのテストを置いておきます。

このあたりの操作を理解してできれば大丈夫だと思います。

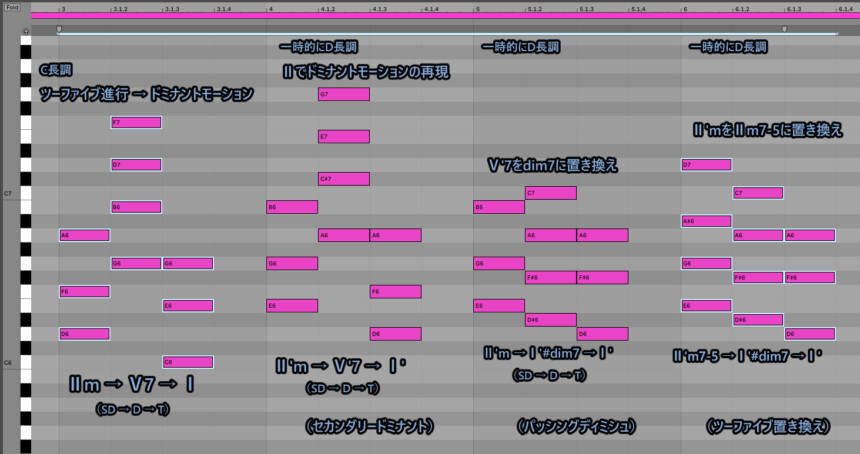

◆理論テスト1:ツーファイブ → ドミナントモーションの置き換え操作。

・Ⅱでドミナントモーションの再現。(一時的にD長調に移調)

・Ⅴ’7をパッシングディミシュに変換。(代理コードとしてⅠ’dim7を使用)

・Ⅱ’mをⅡ’m7-5に置き換え。

◆理論テスト2:Cコードを貫通するようにクリシェのようなものを作成

・左側の部分は分数コード( / や on )を使う。

・あいだの部分はテンションコードやsus4、-5、augを使えば作成できる。

・転回形を使うと入れたい場所に音を入れれる。

これを見れば3和音の基礎があれば、他は適当に押しても何かのコードになることが分かります。

コードは勝手に出来るのでその役割を覚えることが大事です。

※C#dimの下の音をCにしたい方はC♭9を使ってください。(この操作ができれば100点)

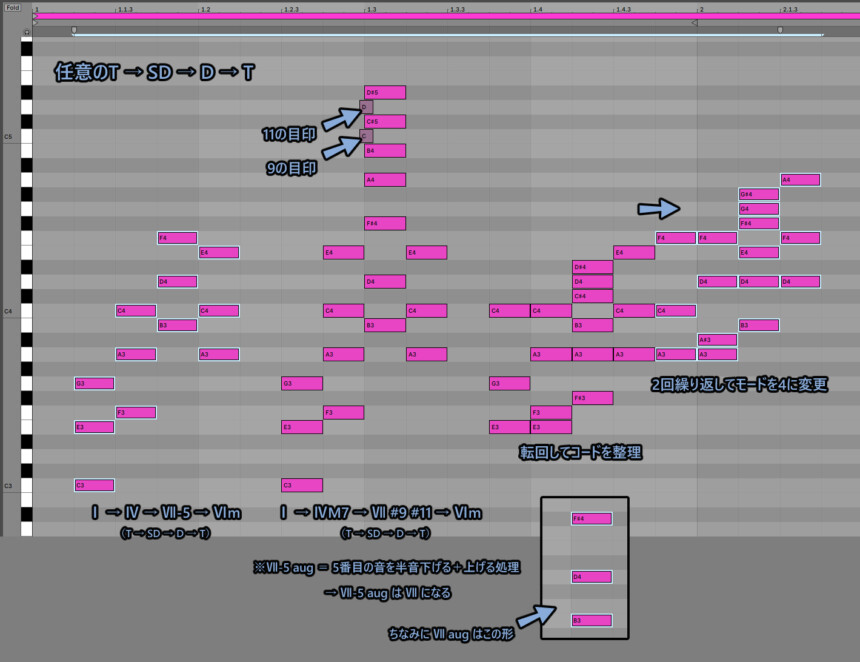

◆理論テスト3:任意のT → SD → D → T進行を改造 + モード変え。

・任意のT → SD → T進行を作る(作例ではⅠ → Ⅳ → Ⅶ → Ⅵ)

・Dの所に、augやオルタードテンション(♭9、#9、#11、♭13th)を入れて不安定さを強化

・SDに7系の音を入れる(ややエモく+強化されたDに自然に繋がるように)

・転回してコードを整理

・2回繰り返す

・2回目のモードを変える

あとはこのコードを分散和音化できれば100点です。

これ以上の理論テストや操作はあなたのDawで実験してそのまま曲作りに活かしてください。

まとめ

今回はコード理論についてまとめました。

・音階に種類がある+ピッチを0~11変更すると12種類できる。

・基本は7音階。(Ⅰ~Ⅶ表記)

・長調の7音階の時、2段下げると短調になる。

・適当に押しても何かのコードになる

・コード名を覚えるより役割と用途を覚えることが重要

・基本的な役割『T,SD,D』Ⅰ~Ⅶに割り当てられている。

・コードのバリエーションはこの役割の強化。

といった内容を今回紹介しました。

今後も音楽について紹介していきますが…

急ぎで情報が欲しい方はこちらなどをご覧ください。

コメント