はじめに

今回はDAWを使ってリズムと小節の考え方を紹介します。

ソフトはAbleton Live10 Standardを使います。

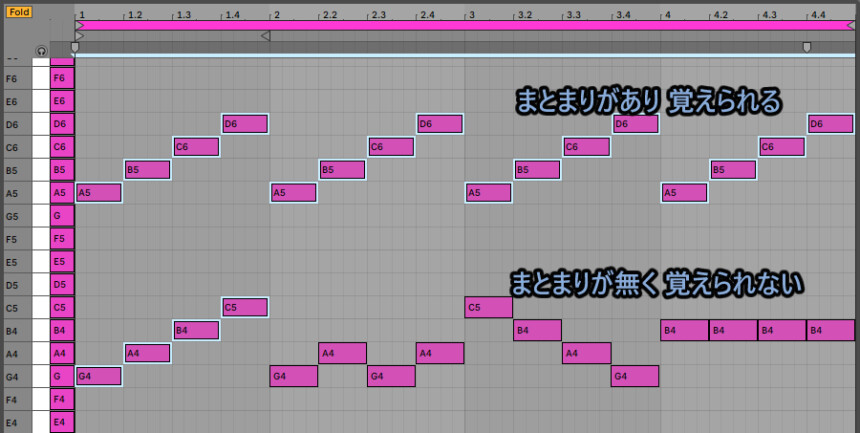

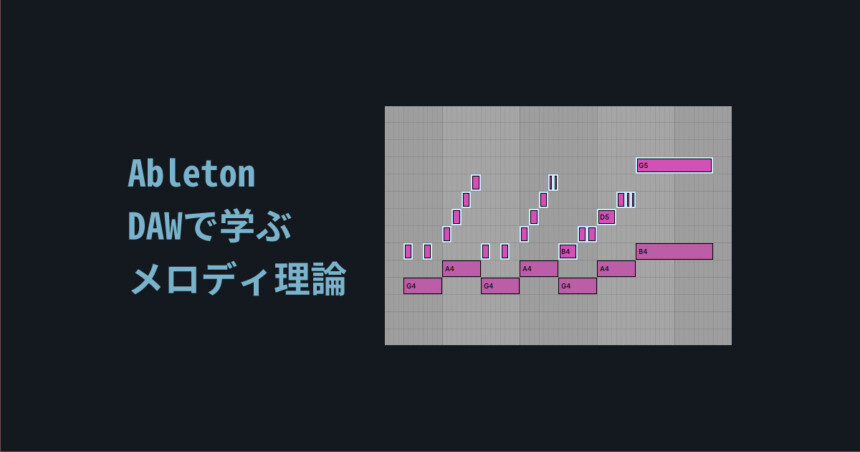

メロディの基本

良いメロディとはまとまりがあり、覚えられるものです。

覚えられるために「繰り返し」を行います。

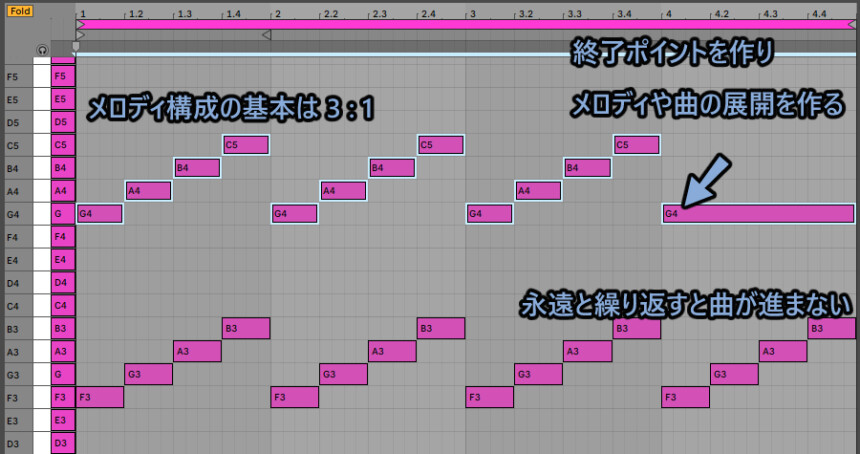

ただ、同じメロディを繰り返すと永遠に曲が進みません。

そこで、3:1で分けて1の所で終了ポイントを作ります。

また、同じものを繰り返すと飽きられます。

なので、少しだけ変化をつけます。

変化と記憶の定着度はトレードオフです。

・繰り返し → 覚えられるが、曲の自由度が下がり、飽きられやすい、表現が乏しい

・変形する → 覚えられないが、曲の自由度が上がり、飽きられにくい、表現が豊か

どの配合で入れるかは作曲者のセンスになります。

展開での変化

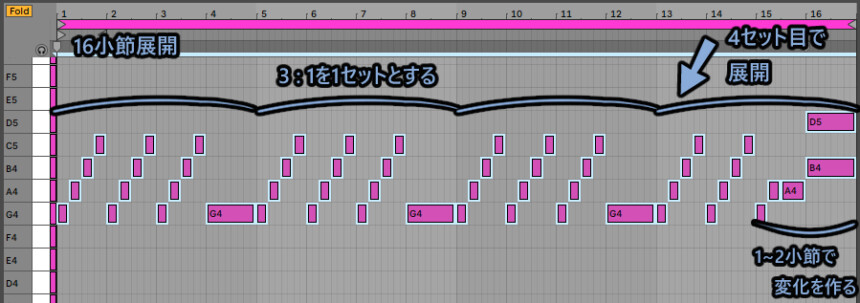

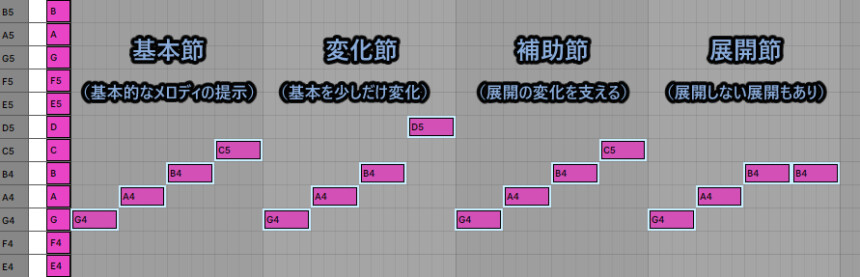

4小節を1セットとして見ます。

3:1の関係はセットでも使えます。

16小節展開の場合、4セット目に大きな変化をつけて展開させるという考え方。

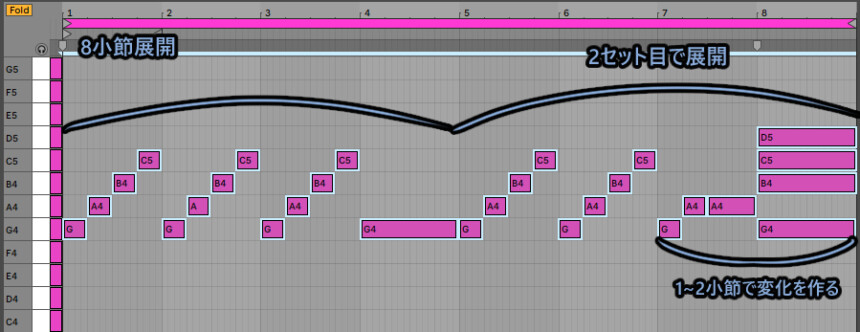

また、8小節で展開するパターンもあります。

これは2セット目に大きな変化をつけて展開させます。

これらは1セットを下記の4つの小節に分けると理解しやすいです。

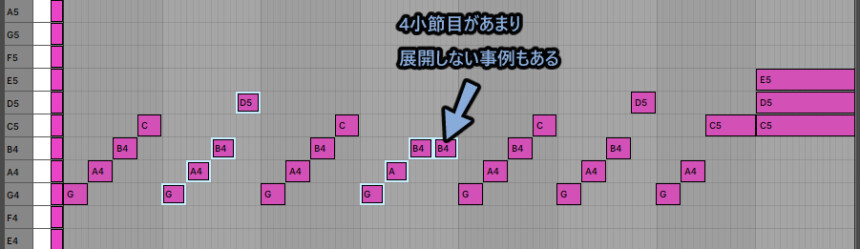

2セット目の変化を目立たせるために1セット目を展開しないことがあります。

これは、変化しない展開と考えられます。

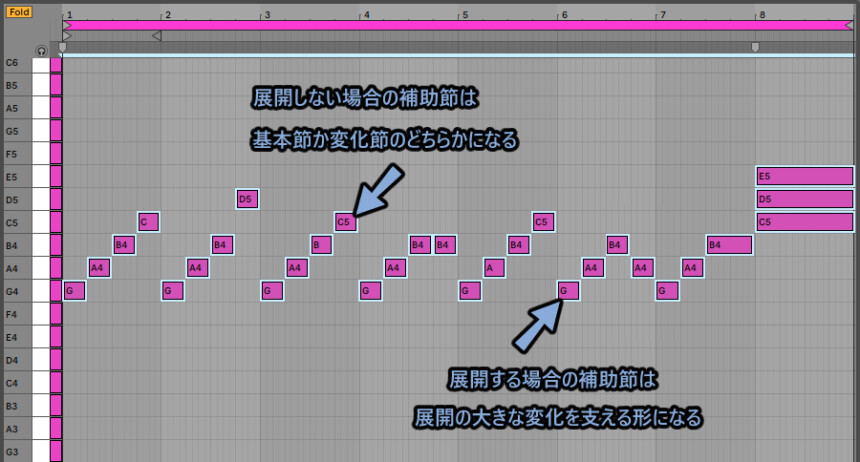

展開しない場合、補助節は下記の2つの動きになります。

・基本節の繰り返し

・第2の変化節になりすこし変化。

これを元に考えると4,8,16,32小節展開に対応できます。

※「基本節」「変化節」「補助節」「展開節」は私が作った言葉です。

他で言うと伝わらないので注意。

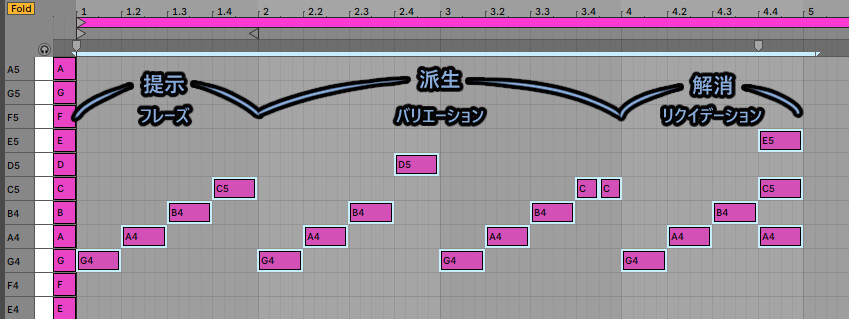

音楽用語的に言うなら下記(Sound Questでの表現)

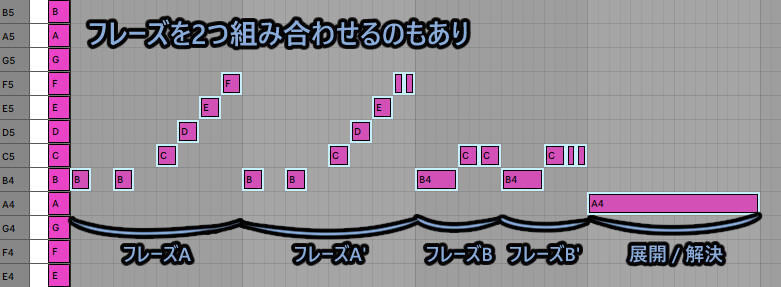

また、フレーズを分けて2つ組み合わせるパターンもあります。

例外はあるので注意。

変化のつけ方

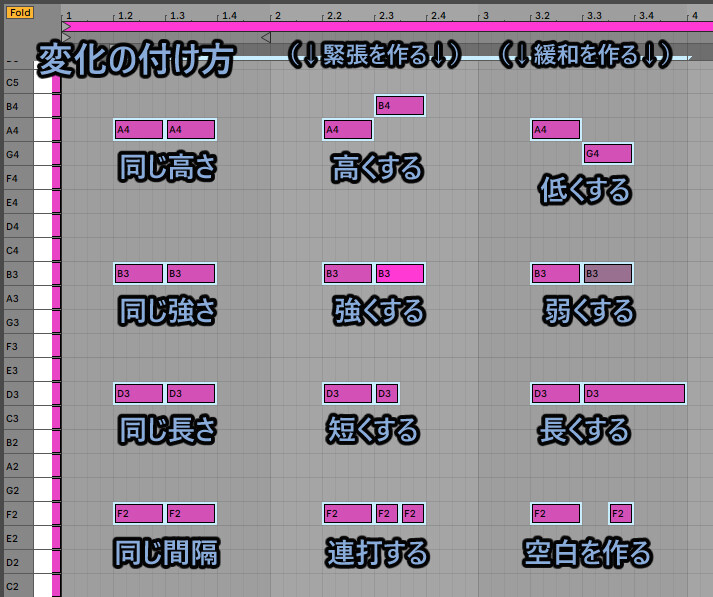

メロディの主な変化のつけ方は下記。

緊張 → 緩和(解決)の流れを意識すると聞きやすくなります。

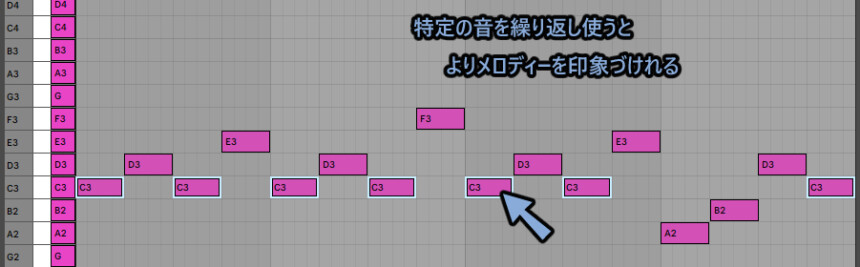

さらに、特定の音を繰り返し使うとメロディーの印象を強める事ができます。

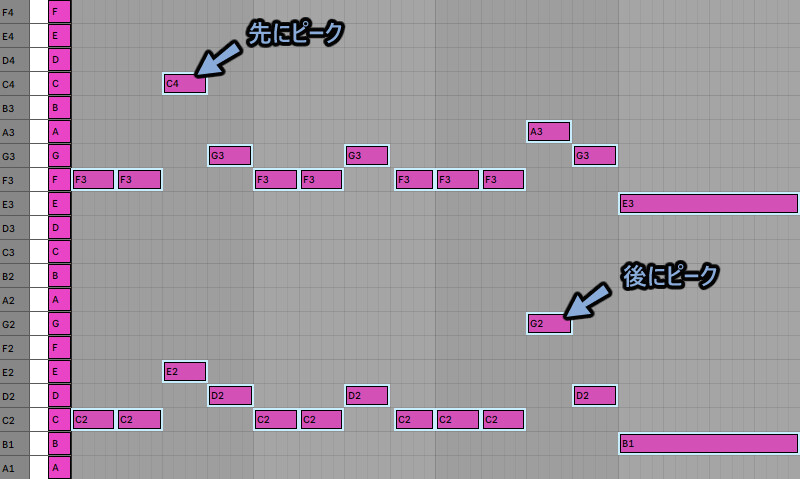

ピークの位置

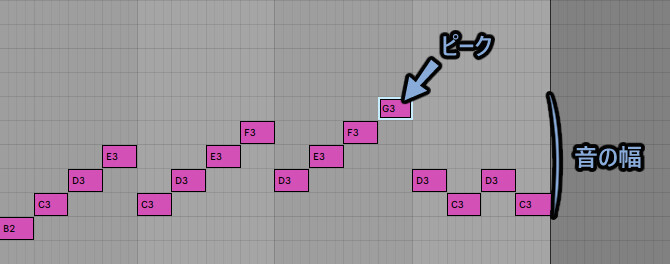

1つのメロディで音が一番高い所をピークといいます。

このピークの位置で曲のイメージが変わります。

・ピークが最初:分かりやすい、盛り上がる、明るい曲、激しい曲

・ピークが最後:壮大なバラード、もったいぶる感じ

変化のバリエーション

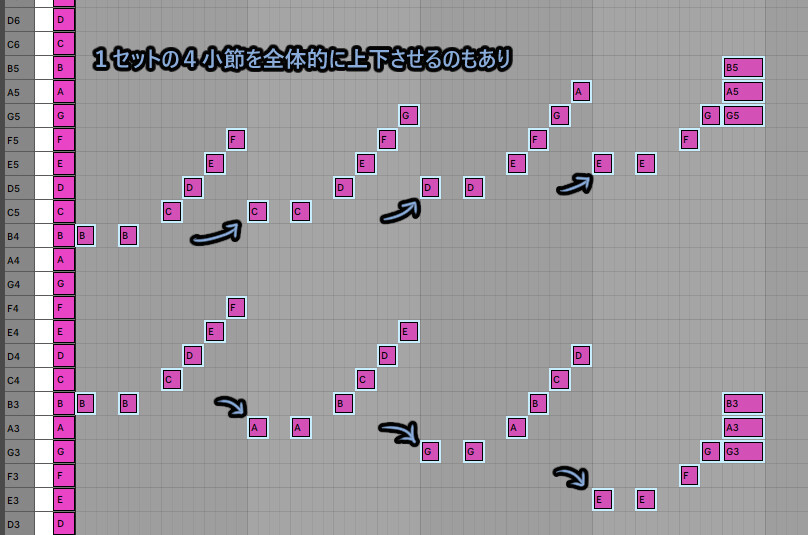

変化のバリエーションとして「断片化」「上下反転」「全体の上下動」の3つを紹介します。

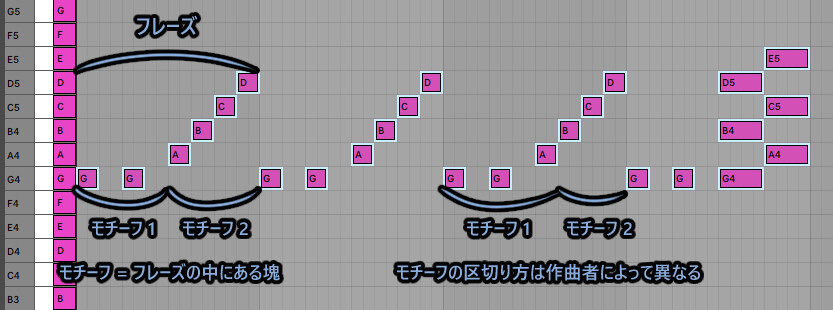

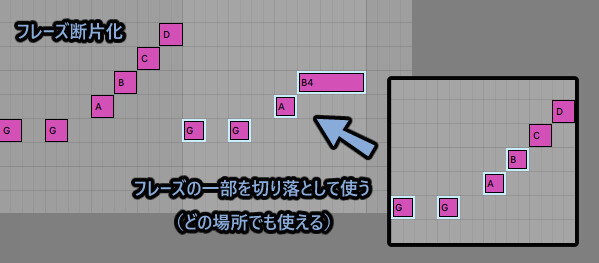

◆フレーズの断片化

1小節のメロディパターンをフレーズと捉えることができます。

さらに、その中の特徴が似てる物をモチーフを分かれます。

このあたりの分け方は作曲者によって異なるので好きに分けてください。

このモチーフ1と2のどちらかを残します。

そして、別の場所に変化を入れます。

すると、似たような別のメロディーができます。

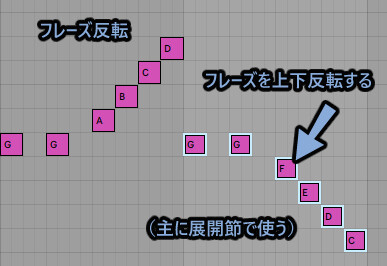

◆フレーズの上下反転

全く同じ幅でフレーズを上下反転します。

主に、展開節で使うテクニック。

◆フレーズの全体上昇+下降

同じメロディをそのまま上下させることができます。

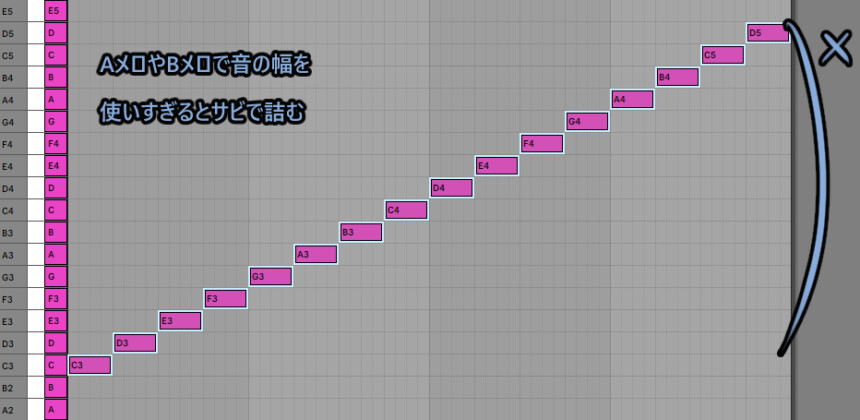

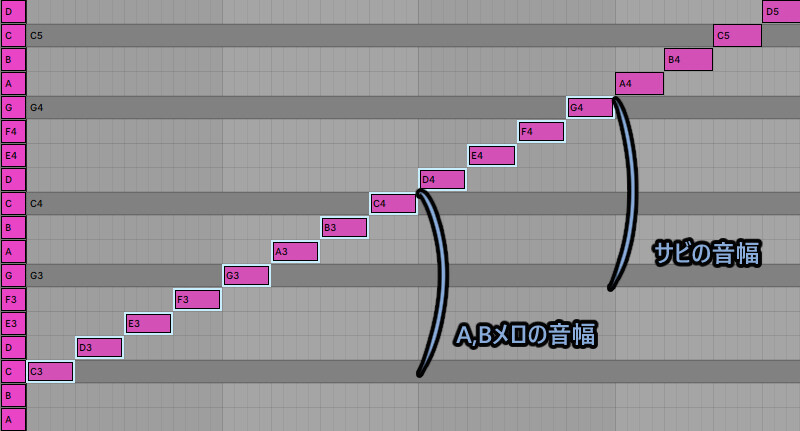

変化の幅

音の幅を使いすぎると、展開で詰みます。

特に、ボーカルは女性の場合、広くてG3~E5の範囲で納めないと詰みます。

(目安は1.8オクターブ、F4が中心)

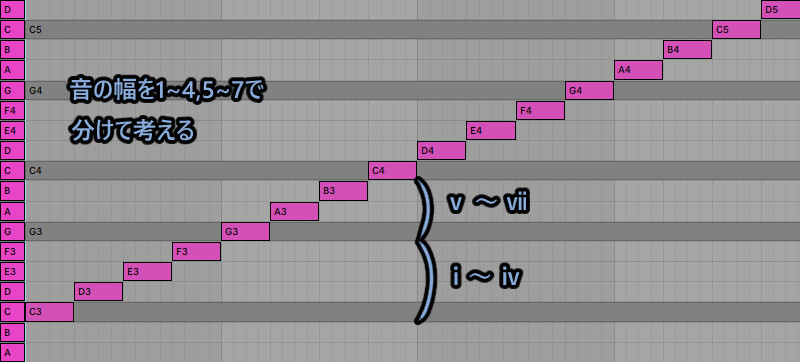

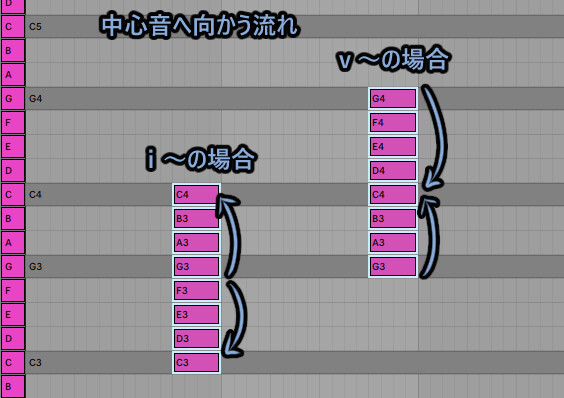

そこで、ⅰ~ⅳとⅳ~ⅶで音域を分けて考えます。

この区分を使って、事前にメロディーの範囲を制限します。

ⅰスタートの場合、中心音が外側にあります。

・低音域は下がる流れになり、ゆったり、リラックス系になります。

・高音域は上がる流れになり、緊張、盛り上がりを表現します。

ⅴスタートの場合はその逆です。

曲の意図や展開後の流れを見通して作ってください。

メロディのタイミング

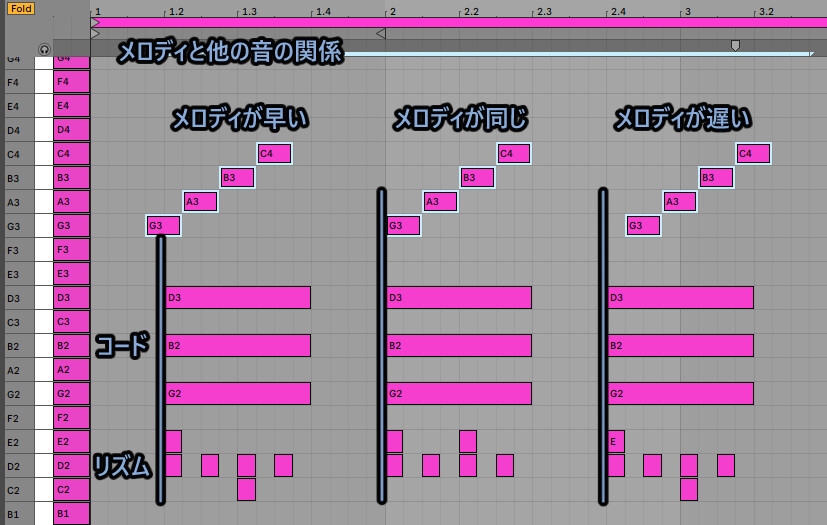

メロディは他の音に対して早い、同じ、遅いの3つの入れ方があります。

・早い=その楽器の音に注意を向けれる、気持ちの焦りを表現(歌詞を引き立たせられる)

・同じ=最も分かりやすく明快で力強い、単純明快

・遅い=メロディ以外を聞かせる、威厳、王者感、気持ちに言葉が追い付かない様子(失恋、喪失など)

1音の性質

次は1音の性質を見ます。

この流れで紹介します。

・そもそもの1音の呼び方

・単音が持つ性質

・共通して持つ安定と不安定の性質

・不安低音の使い方と解決法

そもそもの1音の呼び方

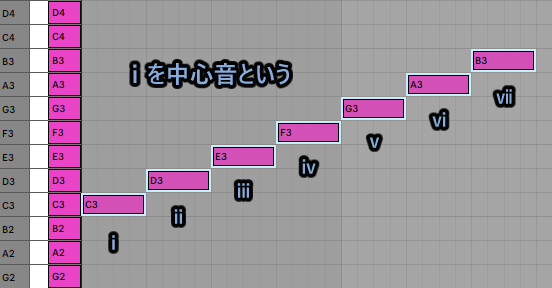

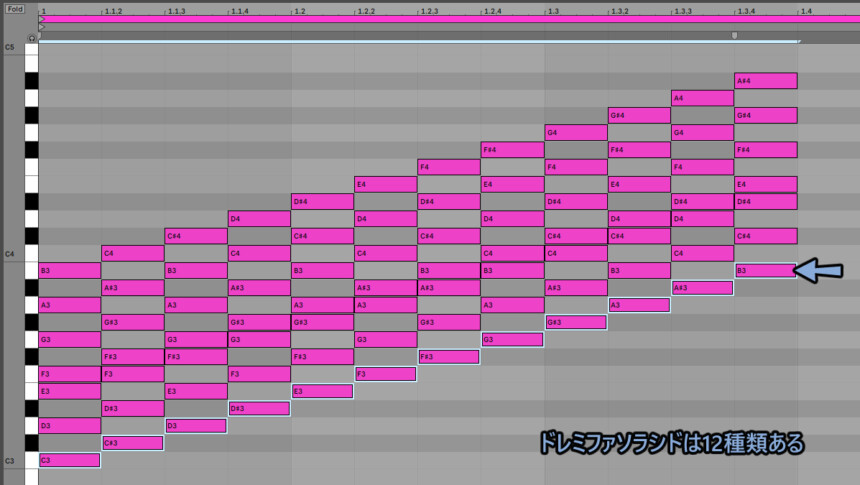

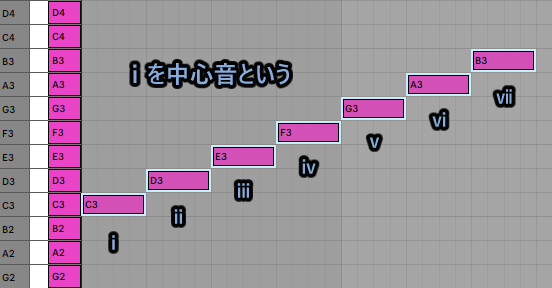

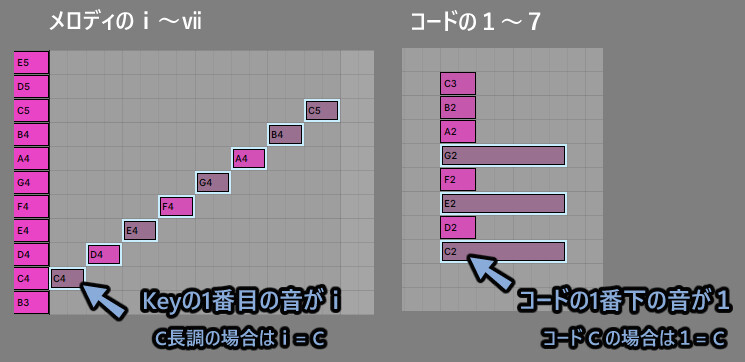

メロディでは音をⅰ~ⅶで表します。

これは、12個あるドレミファソラシドに対応するためです。

ドレミファソラシドは7音階です。

これを、12音で見た状態でスライドします。

すると、12種類の”ドレミファソラシド”ができます。

必ずしも、Cの音 =ドの音=ⅰの音にならないです。

なので、「ⅰ~ⅶ」で表します。

ⅰ~ⅶ単音の性質

ⅰ~ⅶの音にはそれぞれ性質があります。

このような性質を意識すると、綺麗なメロディーになりやすいです。

(Sound Questでカーネルと表現されてる物です)

ⅰ=中心音。最も安定。強い解決感を作る。この音で終わらせると強い到達や達成感。

ⅱ=不安定音。浮遊感。高揚感。エモ。

ⅲ=3番目の安定音。ⅰとやや違った感情を表現できる。

ⅳ=強い不安低音。不安で揺さぶりを作る。ⅲへ向かう流れが強い。扱い注意の音。

ⅴ=2番目の安定音。清らか。決心。快活的な心理効果

ⅵ=長調で不安低音。上昇の流れでⅴ来た音の高さの到達点をさらに引き上げる。

短調で安低音。強い解決・到達感の表現。

ⅶ=強い不安定音。ダークさ、不安定さの演出。解決せずⅶで終わらせると切ない感。

安定音=連打したり、前後へ跳躍したりできる。

不安低音=最も近くの安定音に向かう性質がある。つぎは、ⅰ~ⅶに共通する安定/不安定音について掘り下げます。

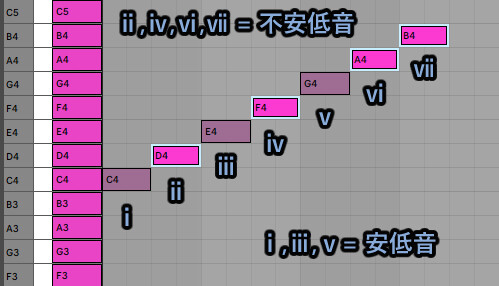

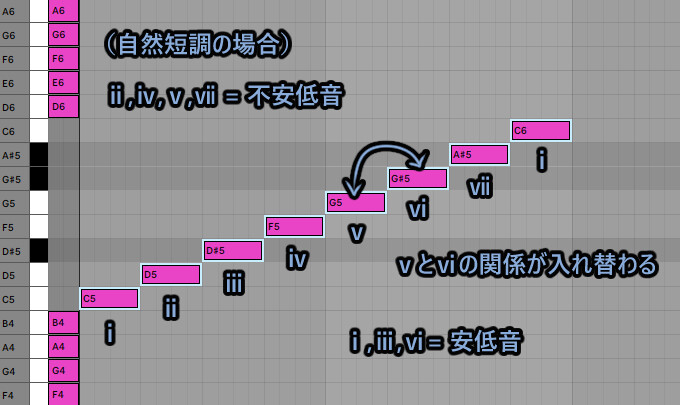

安定/不安定音

何も考えたくなければⅰとⅴに着地させる。

これだけ覚えてください。

ⅰ~ⅶには安定/不安定という性質があります。

長調の場合はⅰ,ⅲ,ⅴが安定音。

短調の場合はⅰ,ⅲ,ⅵが安定音。

そして、ⅴとⅵの性質がで入れ替わります。

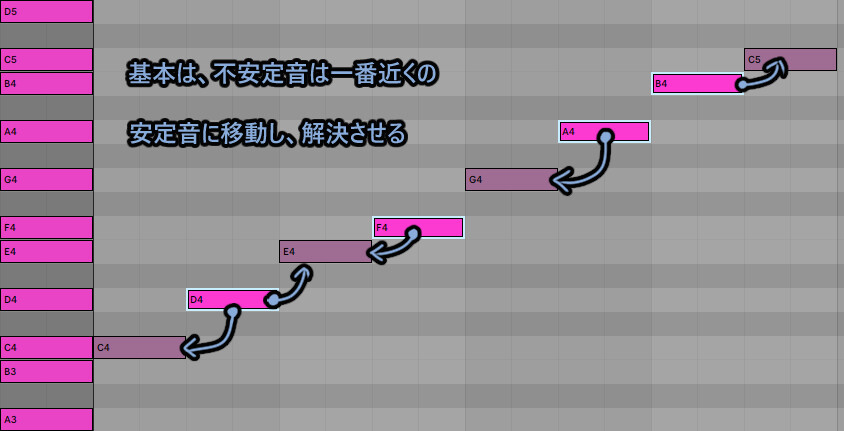

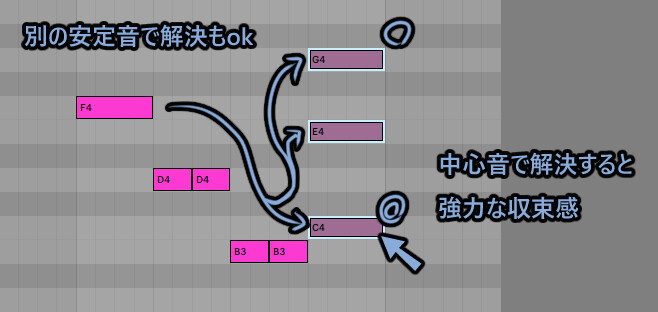

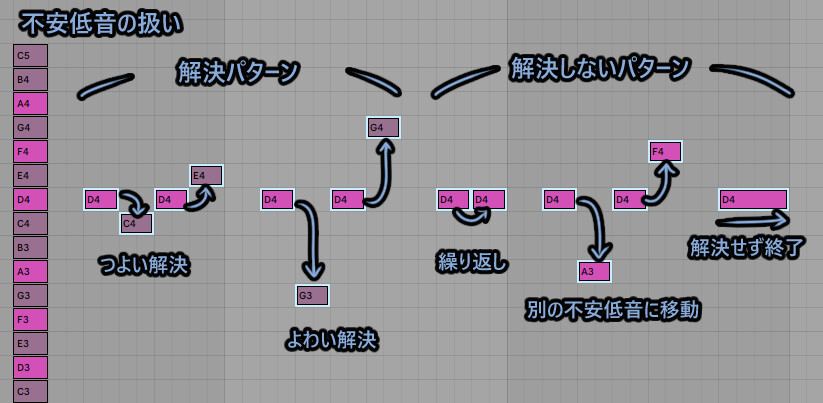

不安定音の扱い

不安定音は近くの上下の安定音で解決するのがセオリー。

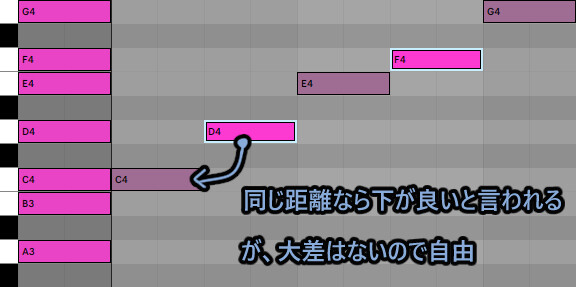

最短距離が上下で同じなら下が第一候補。

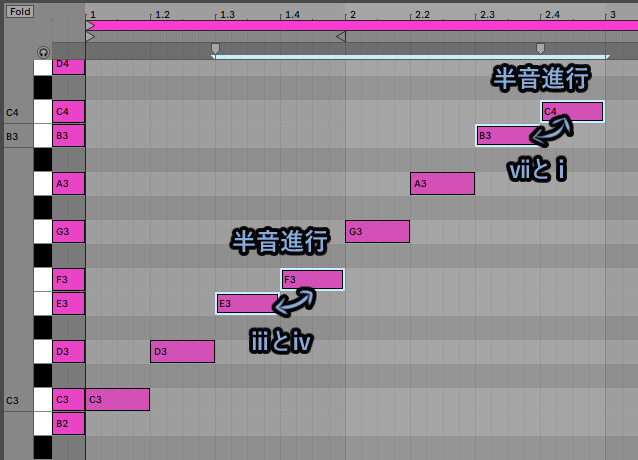

また、ⅲ → ⅳとⅶ → ⅰは0マス開きで解決します。

これを使うと強い解決感が生まれます。(半音進行)

このような、終息感、解決感が生まれる組み合わせや性質をテンデンシーと言います。

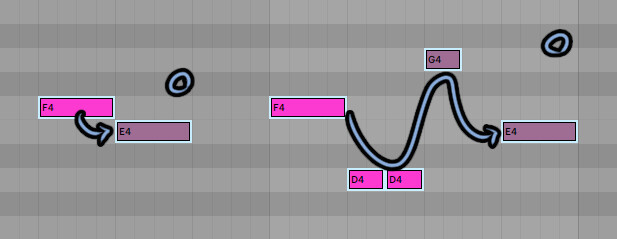

解決のバリエーション

近場の上下が理想です。

が、回り道をして解決することもできます。

回り道の結果、別の解決音に落ち着いても大丈夫です。

回り道を入れるとこの5パターンに落ち着きます。

・近場にある上下の安定音

・遠い距離にある上下の安定音

・同じ音の繰り返し

・別の不安低音に移動

・解決せず終了

・最も近くの上下で解決すると強い解決感が生まれます。

・離れた場所の上下は少し弱くなりますが、解決感があります。

・解決しないパターンは次の音、次の小節をまたいで解決、そのまま終了につながります。

コードとメロディ

ここからは、コードの理論がある事を前提に進めます。

コードを一言でいえばこちら。

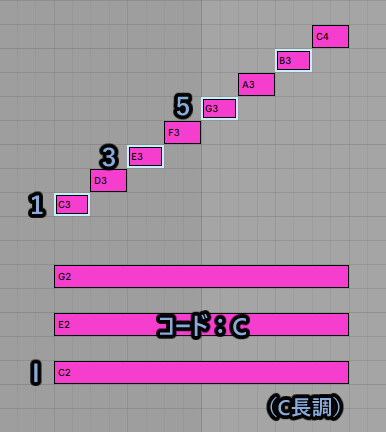

元の音決めて、1マス間隔で3つぐらいの音を重ねて出すと良い感じになるものです。

この理解で進めれますが…

ここからは、なるべくこちらを見てから進めてください。

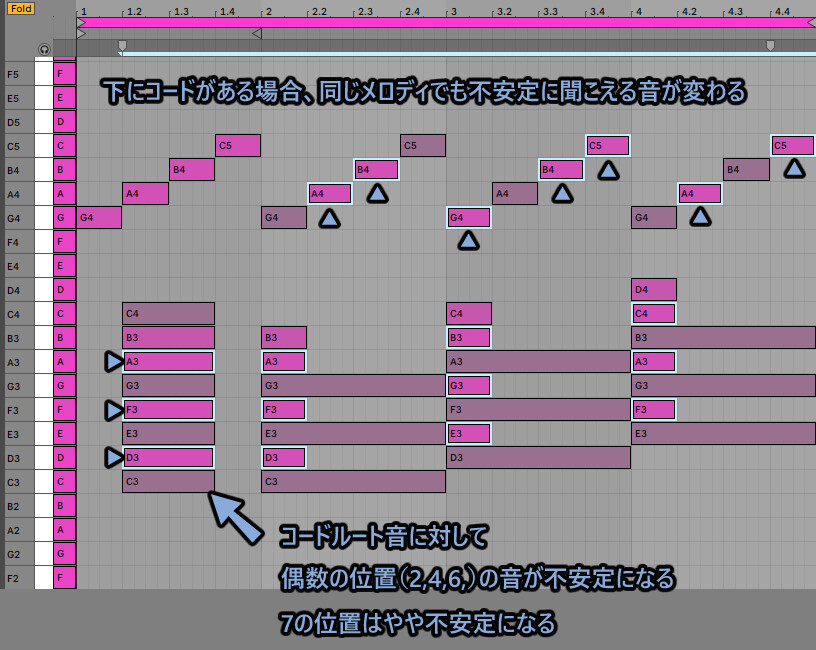

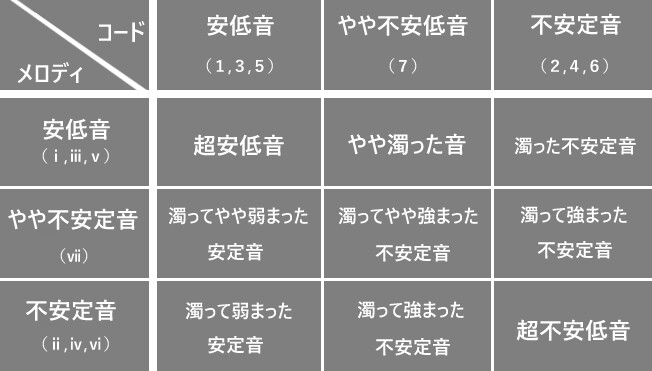

コードによる単音の性質変化

コードが下にある場合、単音での安定/不安定の性質が変わります。

コードのもとになる音(ルート音)に対して、単音とは別の1~7関係が生まれるからです。

コードとメロディ、それぞれに安定、やや不安定、安定があります。

この関係をまとめたものがこちら。

さらに、「メロディとⅰ~ⅶ」「とコードの1~7」を整理した画像を乗せます。

ややこしいので間違えないように注意してください。

◆性質が変わる例

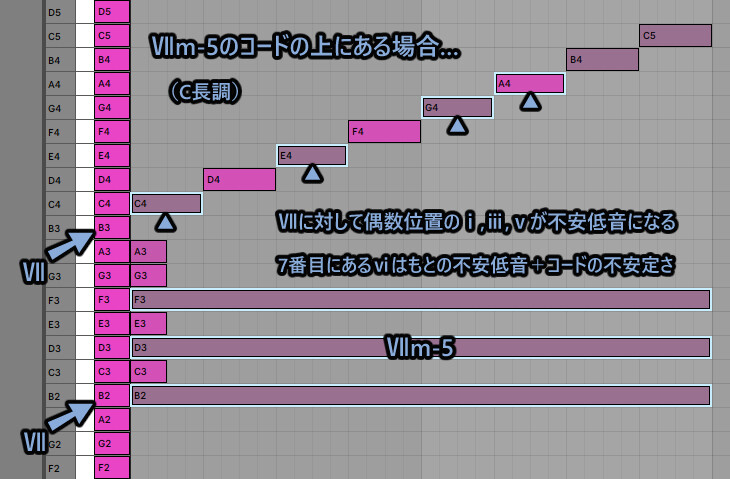

例えば元の音がⅦのコード。

コードから見たら2,4,6,7の位置が不安低音になります。

(Ⅶコードの2,4,6,7は単音で見るとⅰ,ⅲ,ⅴ,ⅵ)

・ⅰ,ⅲ,ⅴは単音で安定ですが、コードの影響で弱い不安定になります。

・ⅵは不安低音。さらにコードの影響で強い不安定になります。

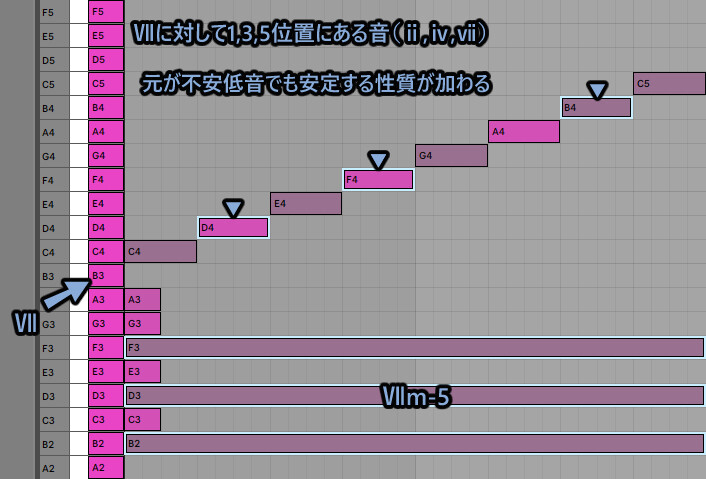

さらに、コードから見たら1,3,5の位置が安低音になります。

(Ⅶコードの1,3,5は単音で見るとⅱ,ⅳ,ⅶ)

・ⅱ,ⅳ,は単音で不安定ですが、コードの影響で弱い安定になります。

・ⅶはやや不安低音ですが、コードの影響でやや弱めの安定になります。

ここからは、コードに対して1~7の音の関係を掘り下げてみていきます。

安定音1,3,5

◆1,3,5は安定音で簡単です。

1:ストレート、シンプル、パワフル、素朴、単調

3:最も使いやすい、コードの持つ長調、短調の性質を強める。

5:ストレート、1より少し高揚感がある、3の情緒感を減らしたい場合に使う。

おすすめは3。

1は単調すぎになる事だけ注意して使ってください。

やや不安定音7

◆7はエモだが少し注意が必要な音です。

・7:コードがⅤ以外の時は濁り、大人っぽさ、切なさの音になる。

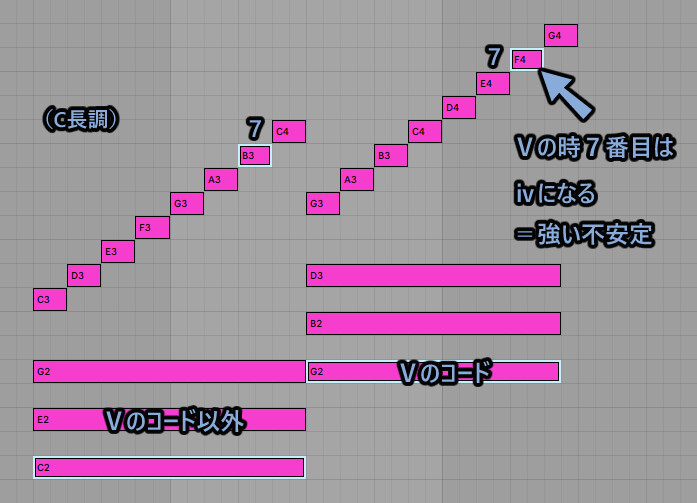

・Ⅴコード上の7:非常に不安定になる。(コードと単音の2つの強い不安定な性質が重なる)

ⅤコードはD(ドミナント)で強い不安定。

さらに、ⅳ番目の単音は強い不安低音。

この2つが合わさり、とても強い不安定な音が発生します。

使用はNGではないので意識して使ってください。

不安定音2

◆2は不安定な音です。

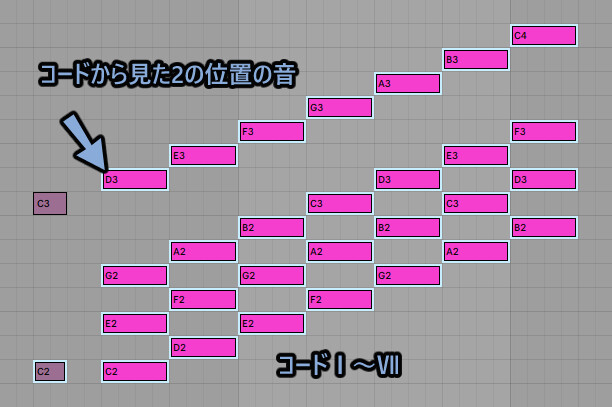

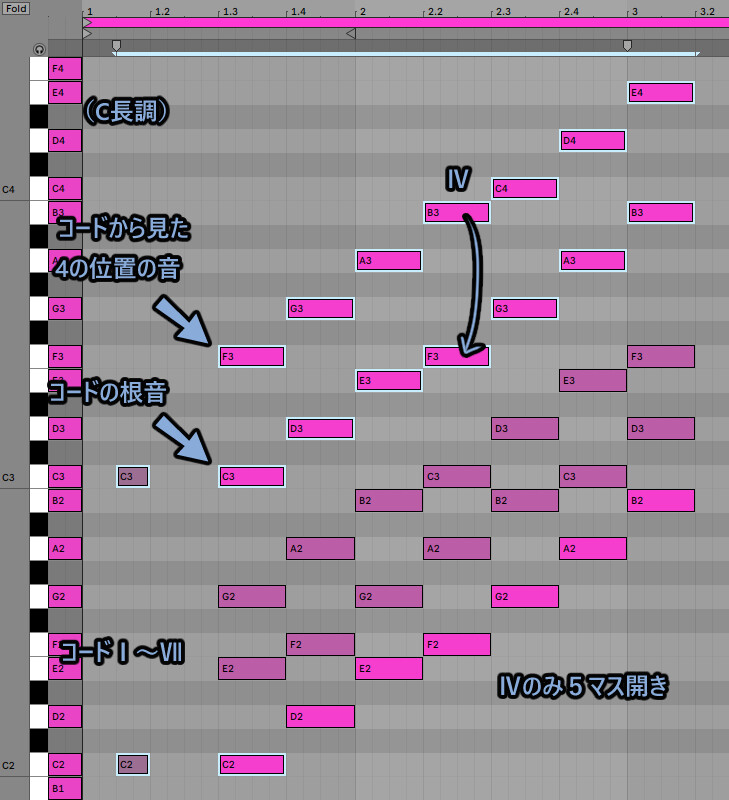

これはコードの元の音Ⅰ~Ⅶを見て関係を整理する必要があります。

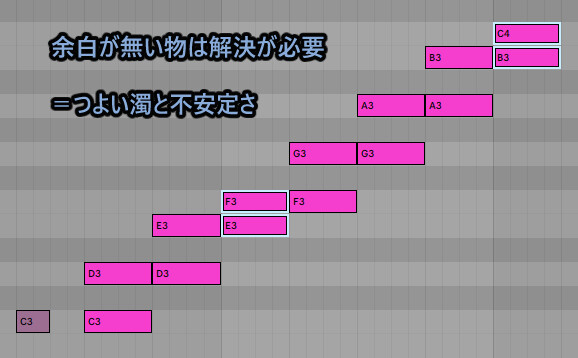

まず、7音階で2の位置に音を入力。(分かりやすいように1オクターブズラしてます)

そして12音階に戻します。

さらに、コードの元の音だけ1オクターブ上げて複製。

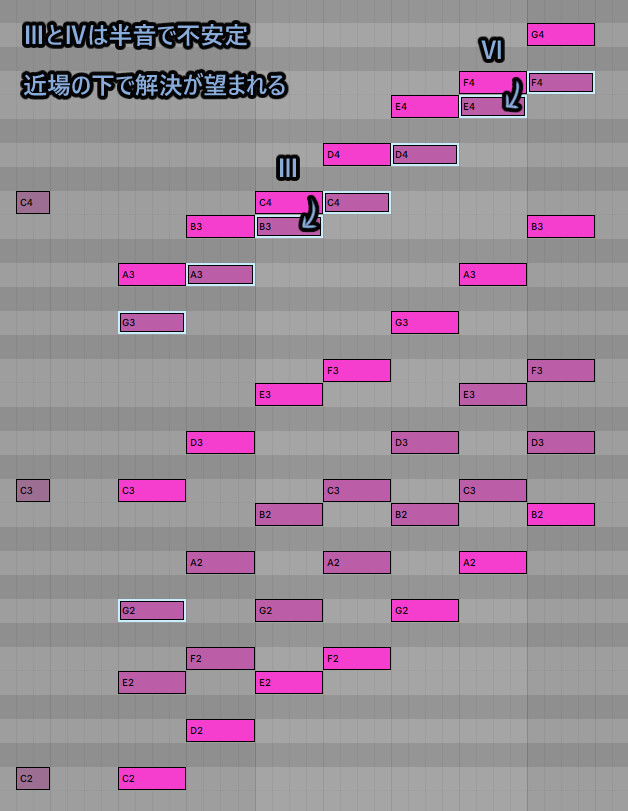

すると、ⅢとⅦだけ余白が無くなります。

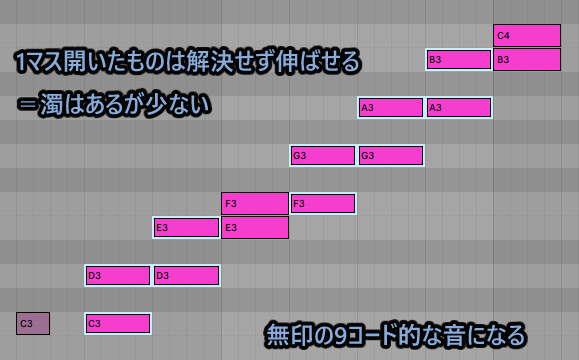

余白がある物、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは濁りはあるが少なく、エモい音的に使えます。

(コードで言う9系コードに似た用途です。)

ⅢとⅦの余白が無い物はつよい濁りや不安定さを作ります。

これは基本、最も近くの上下で強めの解決をした方が良いです。

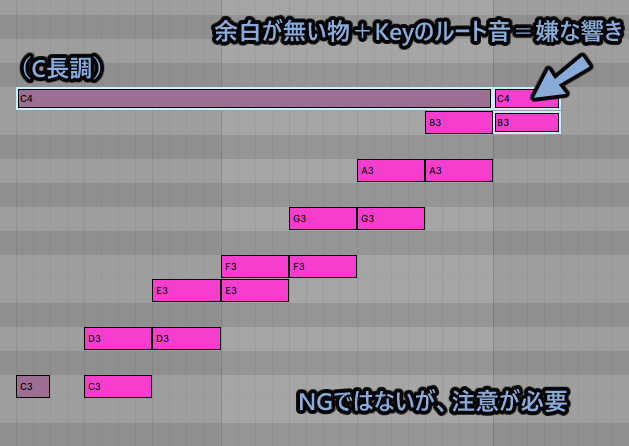

また、ⅢとⅦの上の2の音がⅰの音と重なると嫌な響きになるので注意。

不安定音4

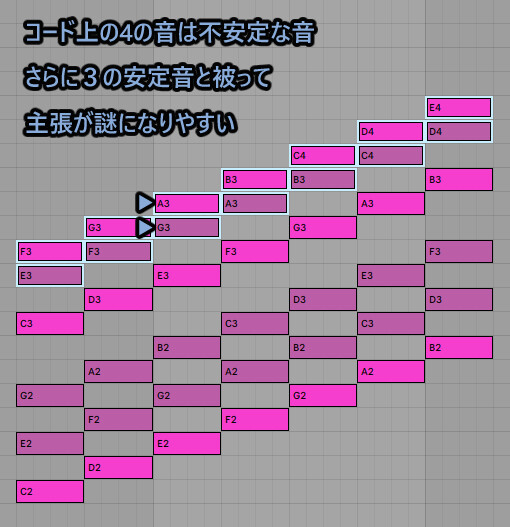

4は癖が強くかなり不安定な音です。

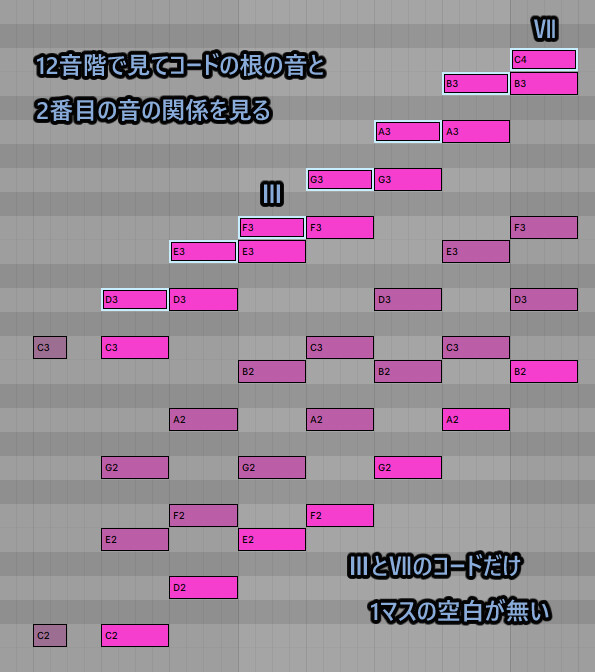

4も同様に7音階で入れて、12音階に戻します。

そして、コードの元の音を見て比較します。

するとⅣだけ5マス開いてる事が分かります。

なので、不安定な4の中でもとくに、Ⅳの上の4は不安定です。

さらに、7音階に戻してコードの2番目の音を比較します。

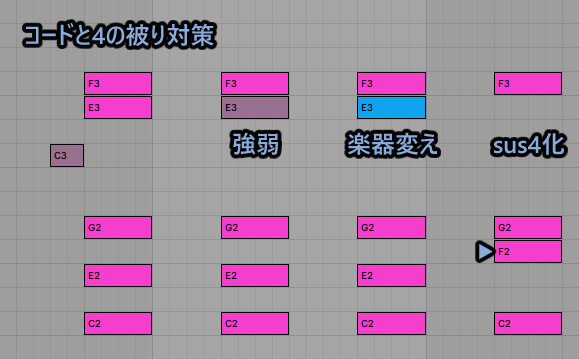

ここに、全てのコードで共通する問題があります。

・コードの2番目の音(3)と4の音は被ると濁りって分かりにくくなる事。

なので、被り対策として強弱、楽器替え、コードのsus4化などがあげられます。

このような対策が必要な少し変わった音です。

使う時は注意してください。

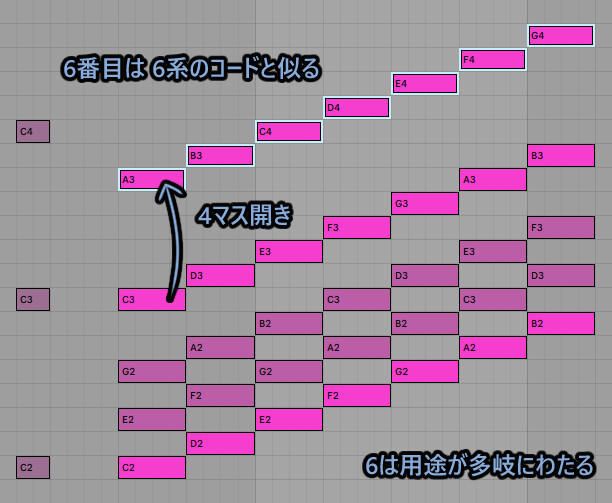

不安定音6

6はコードの元の音から4マス開いた音になります。

これは用途が多岐にわたります。

12音階で見てコードの5番目の音と比較します。

すると、ⅢとⅥは余白が無いです。

なので不安定。

そして、半音下の音での解決が望まれます。

他、6はⅠ~Ⅶで性質が変わります。まとめたものがこちら。

・Ⅰ上の6:解決するとエネルギッシュ、しないとダークや暗い印象

・Ⅱ上の6:演歌的で音。やや不安定で解決するのが理想。

・Ⅲ上の6:強い不安定で半音下で打ち消すのが理想(あえて消さないのもあり)

・Ⅳ上の6:ふわふわ感、浮遊感、哀愁

・Ⅴ上の6:解決で強烈な情緒、非解決でコードのDの効果を弱める

・Ⅵ上の6:強い不安定で半音下で打ち消すのが理想(あえて消さないのもあり)

・Ⅶ上の6:強い不安定で取り扱いに注意、解決先も少し遠い。副旋律(ハモり)

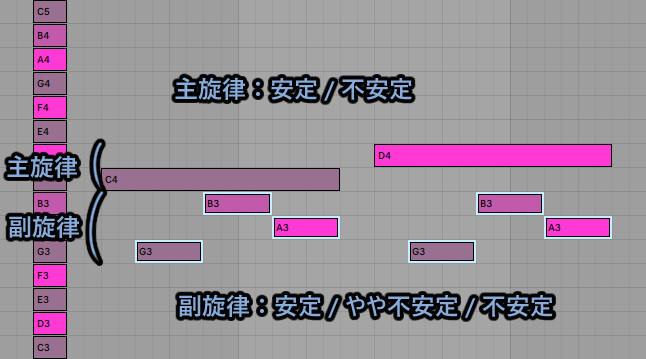

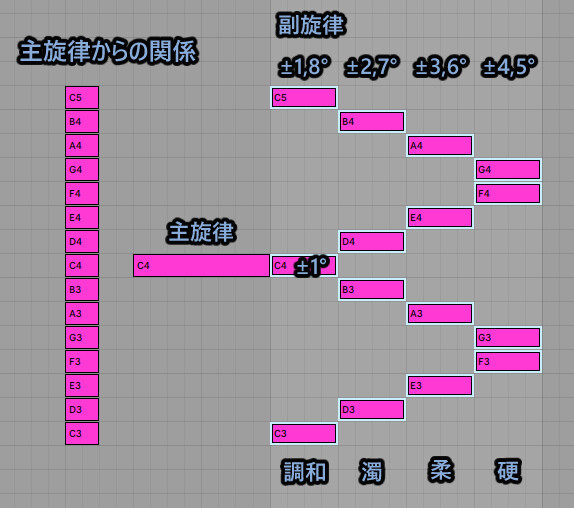

副旋律=主旋律を強めるためのサブの旋律。

単音の性質で見た場合、これには6つのパターンがあります。

さらに、主旋律と副旋律の距離から「調和」「濁り」「柔軟」「硬い」の関係が生まれます。

・調和=主旋律に影響を与えないもの

・濁り=緊張、不協和音が生まれる組み合わせ

・柔軟=最も使いやすい組み合わせ

・硬い=音の硬さがあるもの。EDMやロックに使うと便利

使い分けの考え方が下記。

・基本は、主旋律より下側の方が使われます。主旋律より目立たせないため

・主旋律より上に行くときらびやかなります。が、主旋律が目立たなくなります

・主旋律から距離が近くなると主旋律が強まるが、音の幅は狭くなります

・主旋律から距離が遠くなると主旋律が弱まるが、音の幅は広くなります

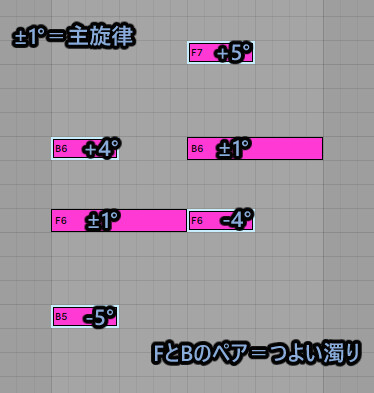

・主旋律と副旋律自体が持つ単音の関係は、意識出来そうな時は使う、難しいなら省くさらに、注意が必要なのが「F」と「B」のペア。

これはトライトーンと呼ばれる強い濁り、不安定さを作る組み合わせです。

避けたり、コードのDの性質を強めたり、次に強い解決を作るなどで対処してください。

メロディ+コード+副旋律の組み方

ここまでをまとめると下記。

・メロディの単音が持つ性質がある

・コード上の単音が持つ性質がある

・副旋律上の単音が持つ性質があるこれを全て意識して作るのは至難の業です。

多少、矛盾したり、全部に当てはまって無くても大丈夫です。

最後は耳で聞いて判断してください。

あと、この3つを元に私が考えた作成の順番を紹介します。

あくまで参考程度にご覧ください。

ーーーーー

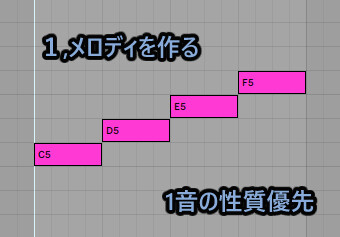

まず、メロディを作ります。

メロディは音楽の顔。覚えてもらうための部分です。

ここを、後から大きく変化させるのは難しいので最初に決めます。

メロディの単音が持つ性質だけ意識すれば大丈夫です。

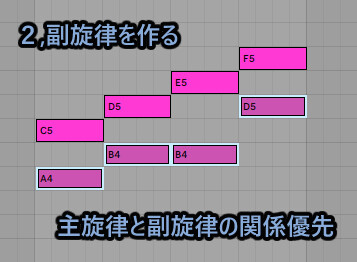

つぎに、副旋律を作ります。

副旋律はメロディよりは融通が利きます。

ここで、副旋律上の単音が持つ性質を意識して逆に副旋律の方を形作ります。

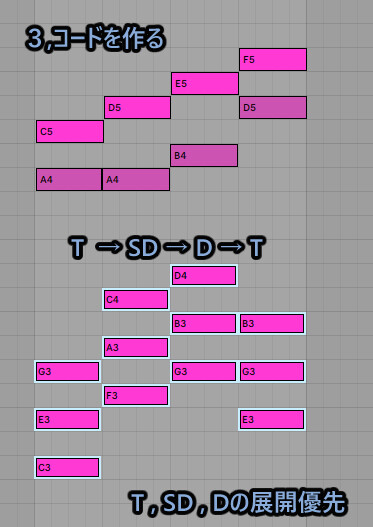

コードを作ります。

まず、T → SD → D → Tのような進行を意識して組みます。

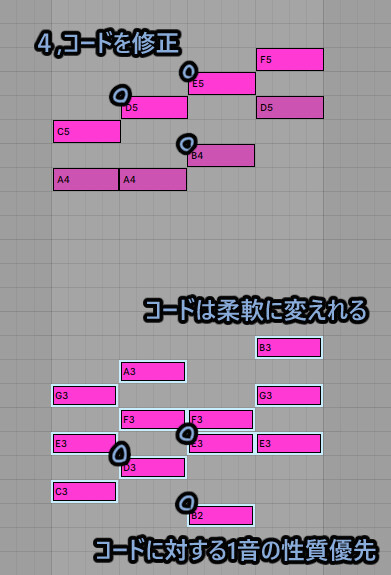

コードを修正します。

進行ができたコードを元に、コード上の単音が持つ性質から逆算してコードを修正します。

T、SD、Dには複数のパターンがあるので融通が利きます。

難しいので、主旋律と副旋律の構成音が入ったコードを使う事を意識するだけでも大丈夫です。

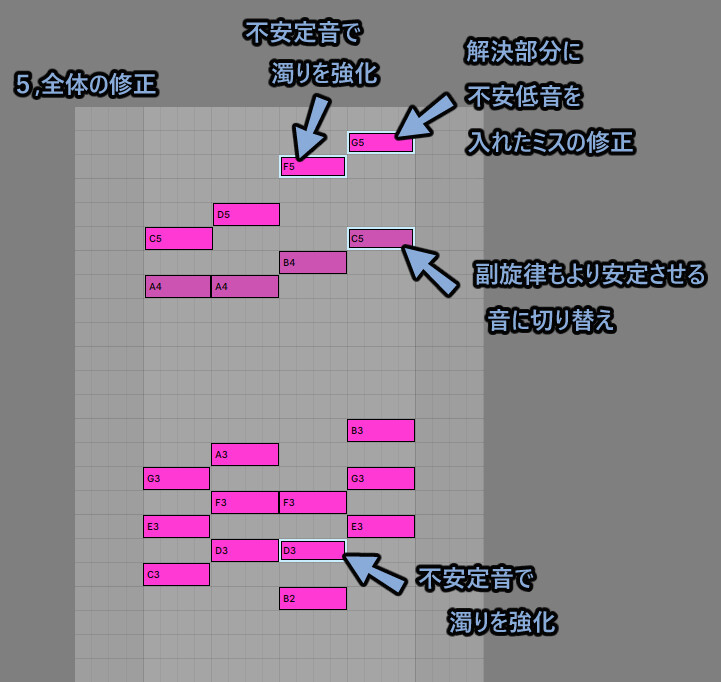

できた全体図を見て気になる所を修正します。

メロディーは、音の高さの関係守れば少し上下できます。

それ以外は融通が利くのでいろいろ組み替えます。

あとは聴いて判断です。

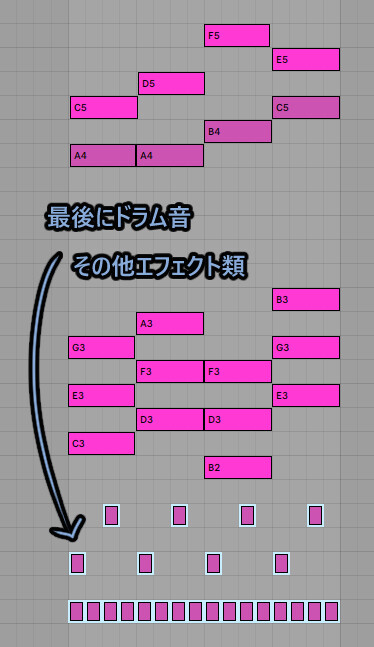

最後にドラムやエフェクトを入れます。

このあたりは、自由度が高いので色々できます。

これが、メロディーについてまとめた時に私が考えた進め方です。

ただ、実際にはまだ曲を作って無いのであくまで参考としてご覧ください。

(作ったらまた記事にします)

まとめ

今回はリズムと小節の理論について解説しました。

PCで見てる方は、右側の目次を使って振り返ってください。

また、演奏を自然にする音のずらし方、ドラムについてはこちらで解説。

ぜひ、こちらもご覧ください。

コメント