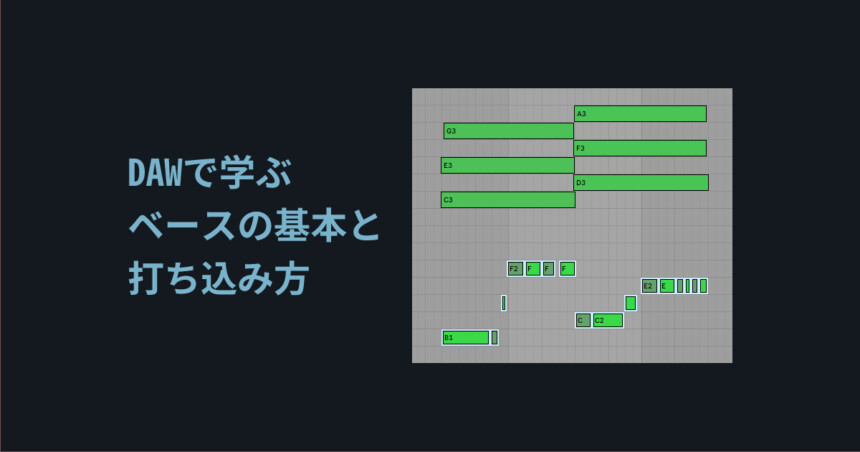

はじめに

今回はベースについて解説します。

ColorやFuture Bassなど、ジャンル名になったりしてる楽器です。

作曲者向けに、DAWで使う事を想定して解説します。(シンセベース)

また、ベース音源については… ジャンルで異なるので解説は省きます。

ベースの役割

ベースの役割はこちら

・ドラムと共に「リズムを刻む」

・「コードの基音」を演奏

・基本は単音で鳴らして低音を補強する

=楽曲全体を支える効果があります。

ベースの種類

アナログベースとシンセベースがあります。

これがアナログベース。

シンセベースはこのようなシンセサイザーを作って作られたベースです。

EDMで良く聞く強めの音は、弦でなって無い事が分かれば大丈夫です。

ベースの音

ベースは結構、いろんな音が鳴ります。

よくある弦が跳ねる音から、ちょっと考えられないような音まで。

【変わったベース音の例】

・ワブルベース:LFOで音量、歪み、周波数などを操作して作る攻撃的なベース。

・サブベース:ベースよりも下の音域、60Hz付近(A0~C2)あたりで鳴るベース。

音程を持たないキックのような音

昔は低音の補強 → 今はこれがメインそして、そのなり方の特徴から、ベースを元にジャンル名が決まる事もあります。

【ジャンル音になった例】

・Color Bass:ピッチのかかったワブルベース+複雑な手数+Melodic Dubstep文脈の音

・Future Bass:機械的、未来的なシンセベース+キラキラサウンド+サンプルボイスジャンルになった場合は、ベース音以外の特徴も入ります。

機械的、未来的なシンセベースを使ったから「Future Bass」になる訳では無いので注意。

ベースの打ち方

ここでは、セオリー的な打ち方を紹介します。

細かな打ち方はジャンルによって違うので、作曲の際はジャンルを調べてから打ってください。

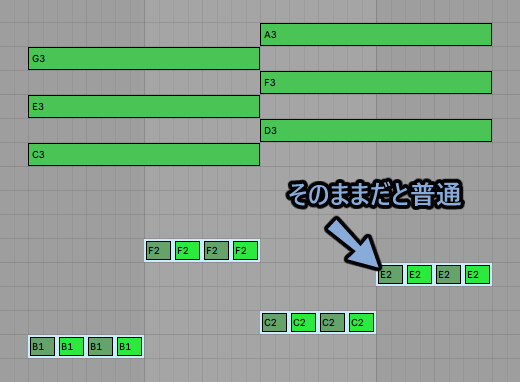

基本的な打ち方

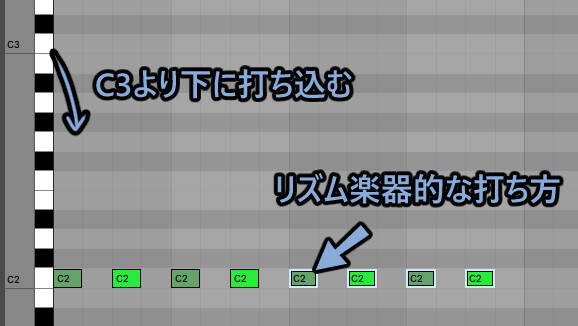

ベースはメロディやコードより低音域に打ちます。(C3より下が目安)

そして、打ち方にリズム楽器的な特徴が入ります。

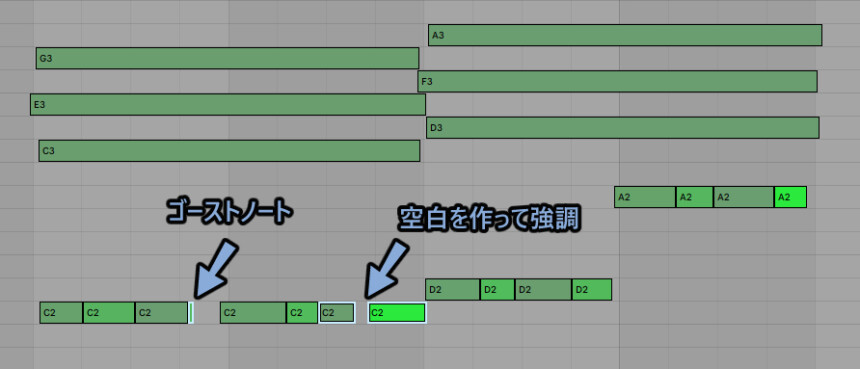

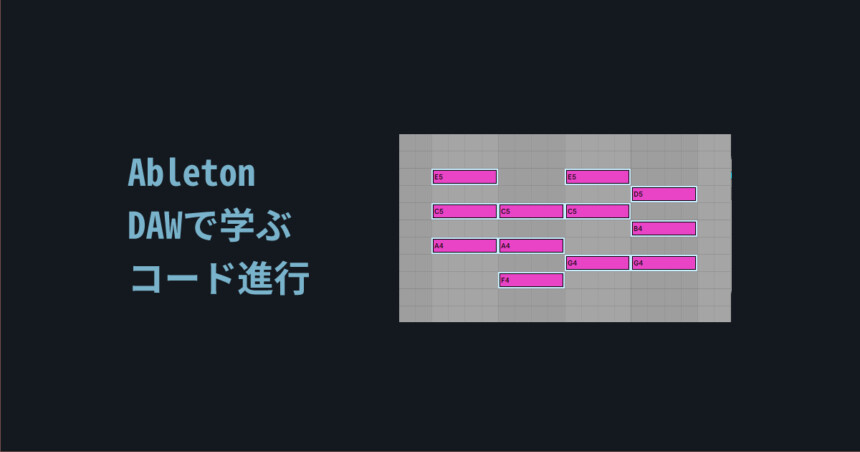

この例では8ビートのアップビートの打ち方をしました。

(1小節に8音入力、奇数の音の音量を下げる)

このような操作、特徴はこちらで解説してます。

…進まなくなるので、あとでご覧ください。

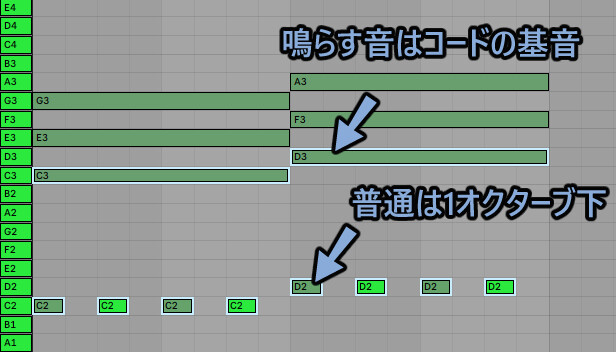

つぎに、ベースの音階はコードの基音になります。

コードもこちらで解説しているので後でご覧ください。

そう、ベースは「コード」と「リズム」の理解が必須になる楽器なのです。

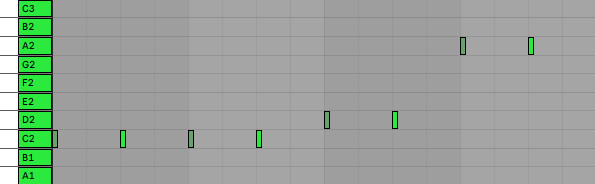

ゴーストノート

極端に短くしたベース音です。

音程の効果が消え、打楽器の効果だけが残ります。

グルーブ

音にランダムな変化をつけることです。

これで一気に人間らしさ、自然さが出ます。

コースとノートを作ったり、空白を作って強調すると効果的。

ベース以外でもすべてで重要になる機能です。

こちらで解説しましたのでご覧ください。

応用的な打ち方

ベースの基本はコードの基音を、リズム楽器的に鳴らすことです。

その上で、ベースならではのテクニックがあります。

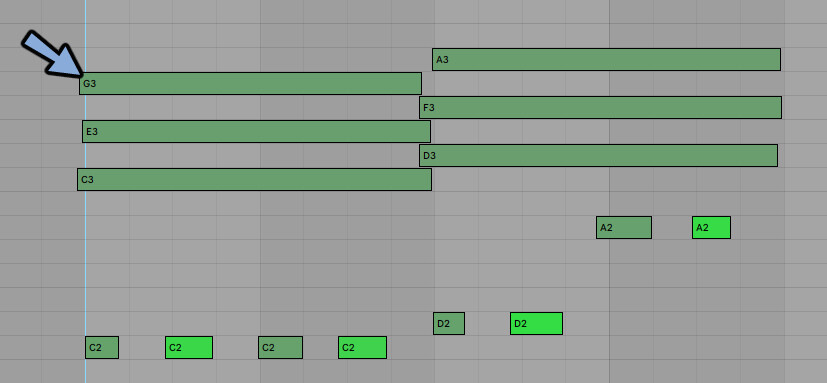

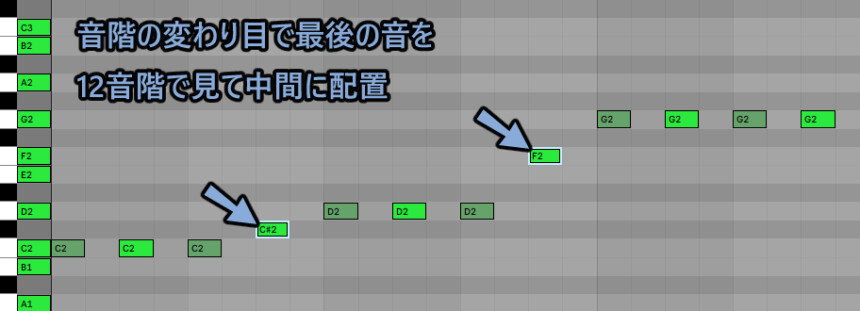

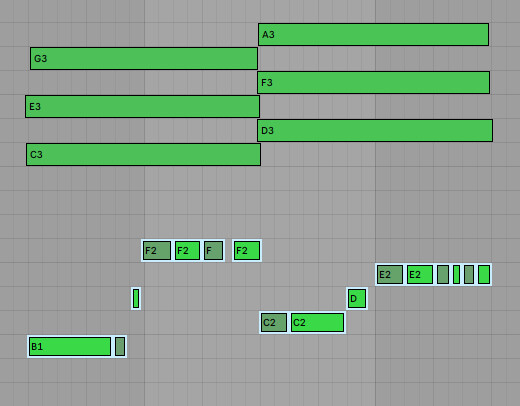

経過音

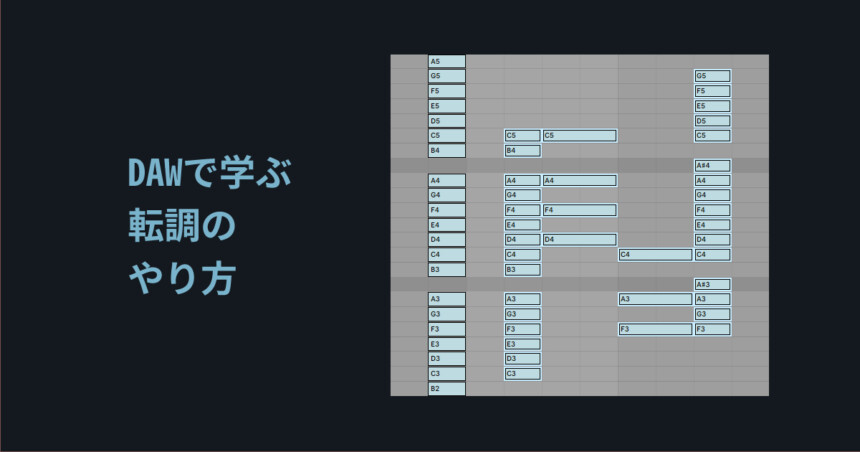

音階の変わり目の最後の音を間の音で繋ぐ処理です。

例えばこのようなベース音があった場合。

音階の最後を、12音階で見て真ん中付近に移動させます。(多少の上下はok)

経過音の一瞬だけ登場なら7や12音階以外の音を入れれます。。

また、展開や変化を目立たせたい場合はあえて入れないのもありです。

これが経過音です。

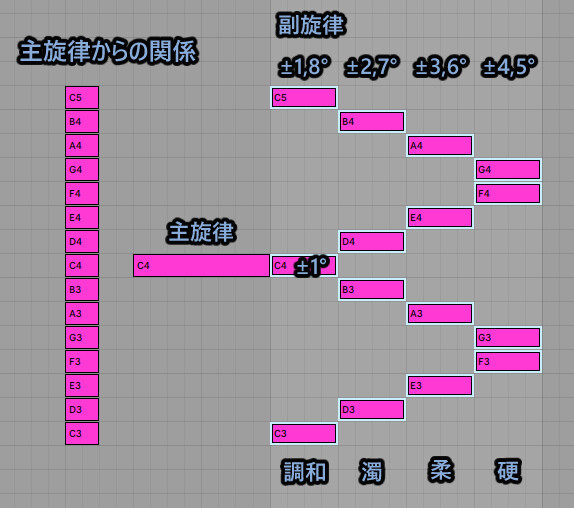

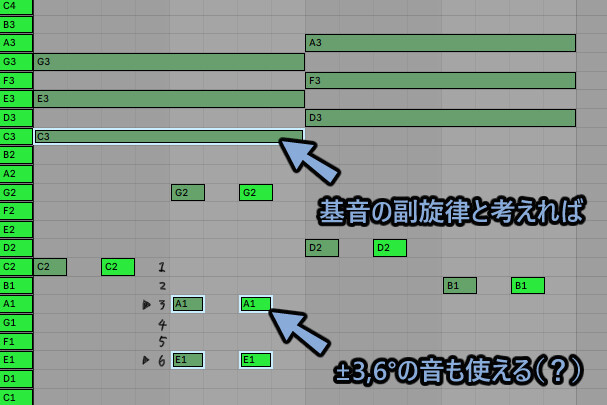

コード3番目の音

ベースに変化をつけるために、コードの3番目の音を入れることができます。

最初の音には使わず、途中の変化として使ってください。

また、メロディで解説した副旋律という考え方もできます。

コード基音の副旋律と考えれば±3,6°も入れると思います。

試しに入れてみた所、そこまで違和感はありませんでした。

これは、見た教材では解説されてませんでした。

なので、おおやけに使えるとは言えません。

が、このような別の理論の活かせそうな場所があれば試して耳で判断してください。

副旋律はこちらで解説してます。

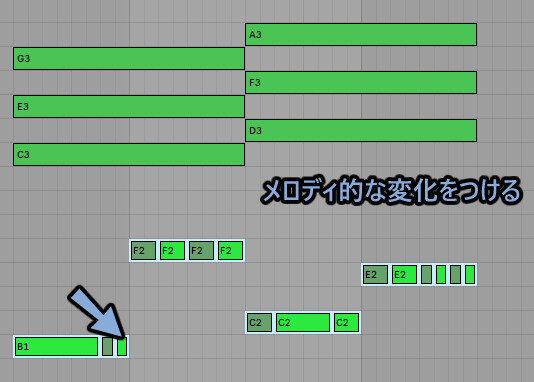

メロディ的に変化させる

そのまま8や16ビートで打つと単調であまり良くないです。

なので、メロディ的な変化を作ります。

「曲の変化豊かさ」と「リズムの分かりやすさ」は両立しない関係です。

このバランスのとり方は作曲者の個性と言えます。

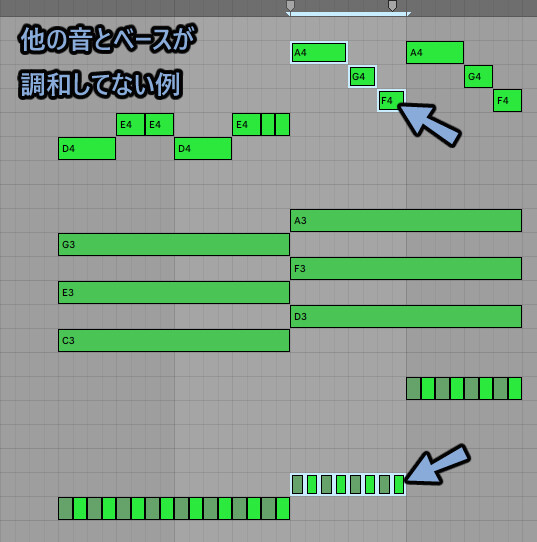

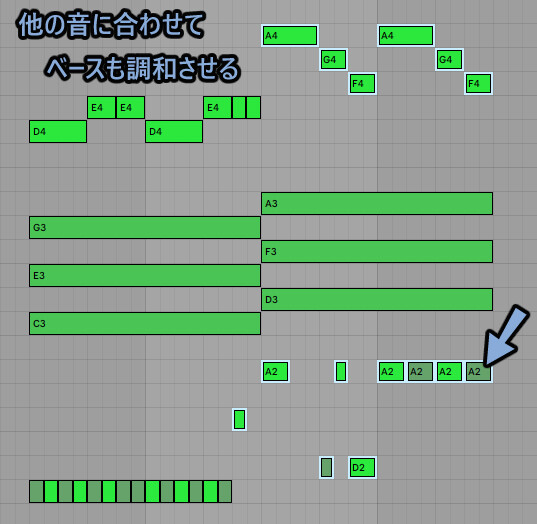

他の音に合わせる

ベースと他の音があって無いと浮きます。

これまで紹介したテクニックを使ってベースの音と曲が合うようにします。

・リズムを合わせる

・強調したい場所の音程を高める

・音に空白を作って強調する…など

あとは、アナログベースならスライドなどのテクニック。

シンセベースなら様々なエフェクターを使ってさらに、変化や強弱を作る流れになります。

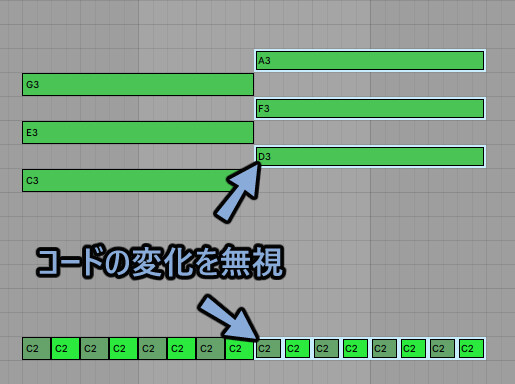

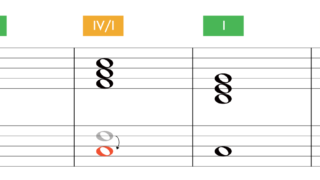

ペダルポイント

変わり種でコードの音変化を無視して音を鳴らし続ける方法があります。

これはSound Questでペダルポイントという名前で紹介されてたものです。

ずっしりとした安定感、が得られます。

・基本はⅠの音

・マイナー調の曲ではⅥ

・ポップスやジャズでⅤを伸ばし続ける(ドミナント・ペダル)

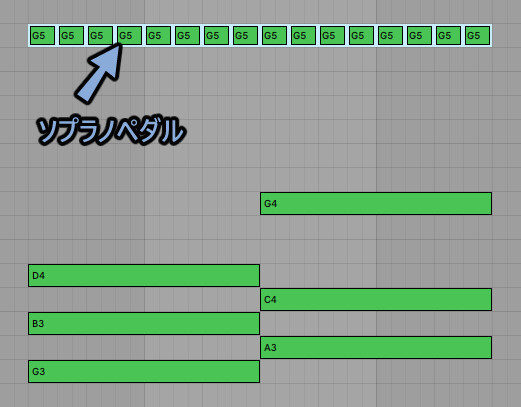

また、高音部で鳴らし続ける方法もあります。(ソプラノ・ペダル)

不調和な音ですが、連続するという規則性から許容されます。

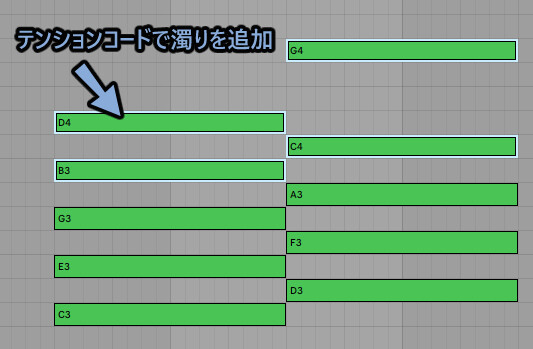

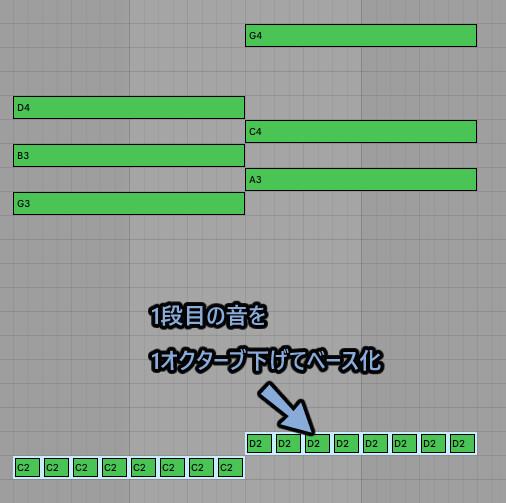

濁りを足す+2段目の音削除

テンションコードを整理し、ウワモノとベースを分ける裏技です。

これはSound Questでハイブリットコードという名前で紹介されてます。

まず、7やAdd9、Add11、Add13などで濁り(テンションコード)を加えます。

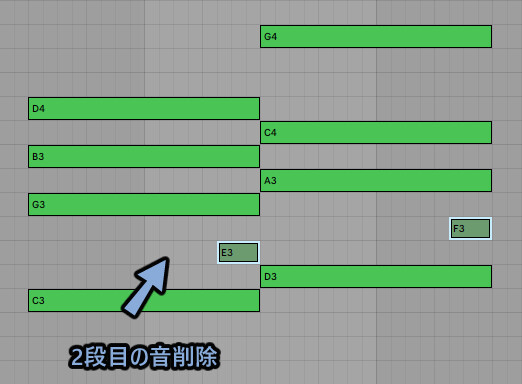

つぎに、2段目の音を消します。

これで、ウワモノとベースの関係が弱まります。

最後に、1段目の音を1オクターブ下げてベース化します。

…うん、何だろう、この狐につままれたような感じ。

…このように、音楽理論は突き詰めると、より自由になって行きます。

詳しく知りたい方はSound Questなどで学びを深めてください。

以上がベースの打ち込みです。

リズム、経過音、グルーブ、メロディ的変化これらを意識するだけでも大きく変わります。

まとめ

今回はベースの役割~打ち込み方法を紹介しました。

・ベースはリズムとコードの2つの性質をもつもの

・間隔はドラムのように打ち込む

・音程はコードの基音を中心に打ち込む

・後は曲に合わせて変化をつける

・音程は途中でコードの3音目などに変えても良い

ほかにも音楽のジャンルやそもそもの12音階や音の性質について解説してます。

ぜひ、こちらもご覧ください。

コメント