はじめに

今回はコード進行の鳴らし方について解説します。

コード進行の組み方などはこちらをご覧ください。

コードの鳴らし方

コードは構成の複雑さより鳴らし方の方が音楽に与える影響が大きいです。

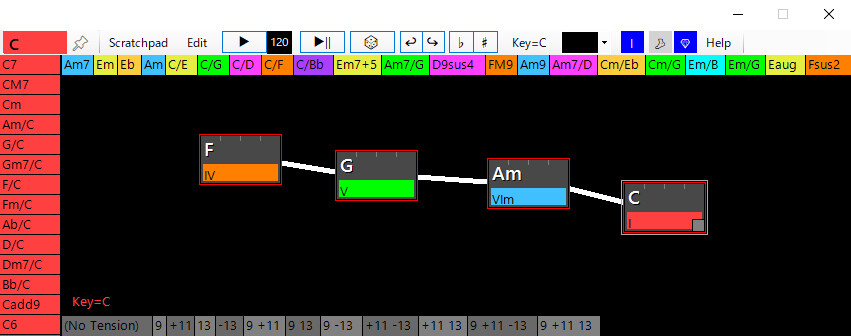

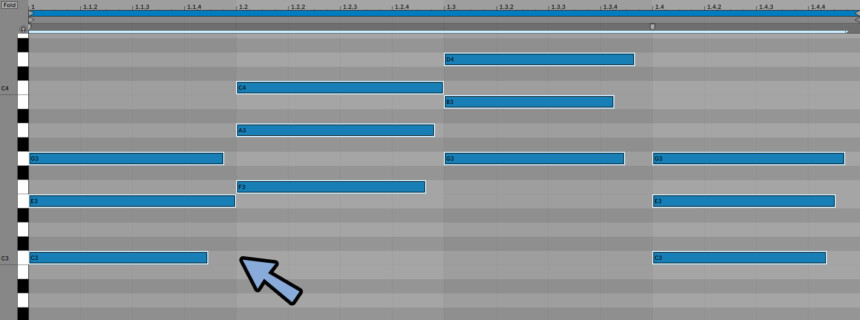

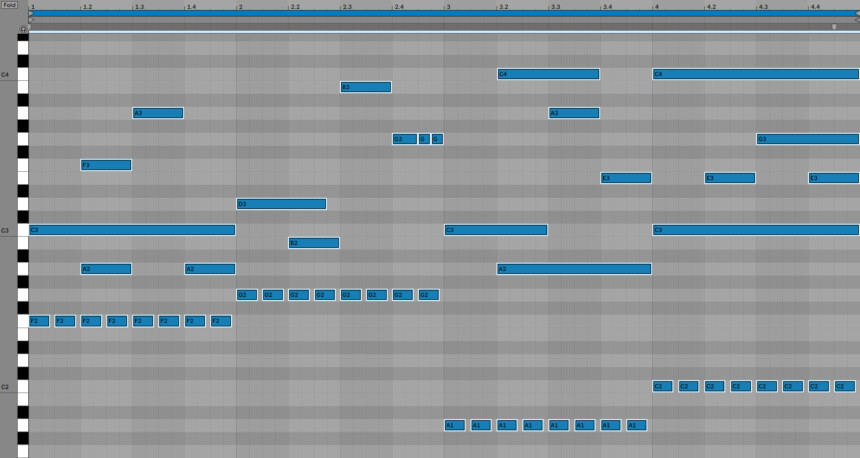

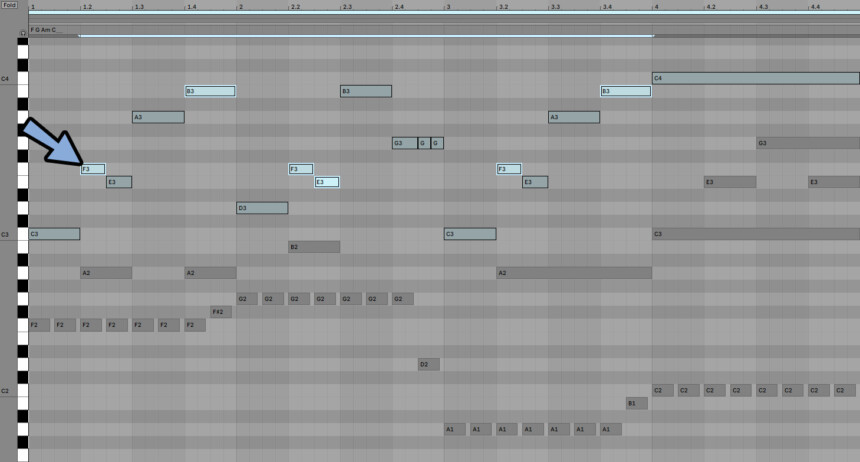

今回はこのシンプルなコード構成で鳴らし方を調整します。

ブログで音が出ないので各自で試してください。

全ての音を鳴らす

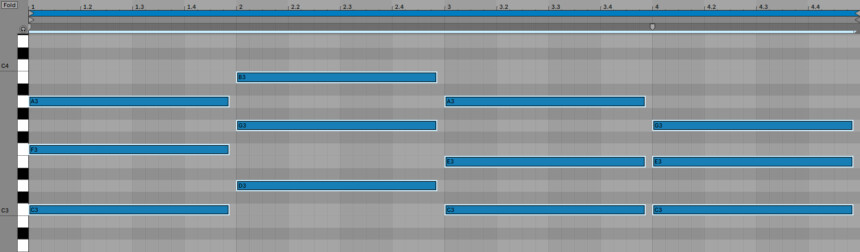

すべての音を鳴らす場合、全音符、半音符、四分音符のような分割を細かくする方法になります。

こちらが全音符。

半音符。

四分音符。

これが最初に思いつく鳴らし方の違いです。

演奏的な鳴らし方

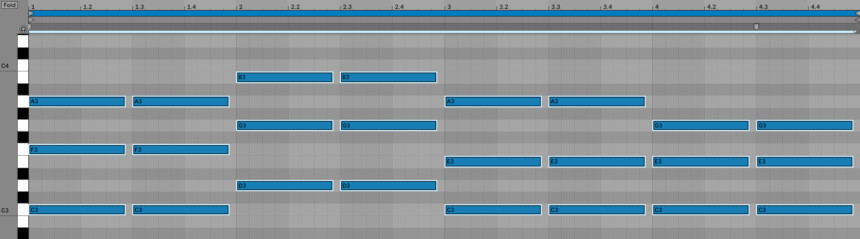

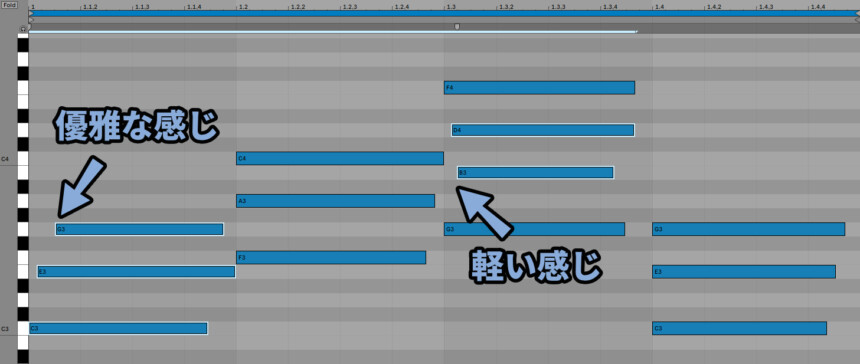

まとめて鳴らす際に音の長さを調整すると演奏的な鳴らし方になります。

一番簡単なテクニックが終了部分の長さを変える方法。

また、開始部分を低い音や高い音から順番に鳴らすと優雅な感じになります。

真ん中の音を遅らせると少し軽い感じになります。

これは多用すると”揃ってない”という印象を与えるので注意が必要です。

入れ方はこのようなMIDI譜面をYoutubeで見ると学べます。

ピアノなどが手元にあれば、弾くとより理解が深まります。

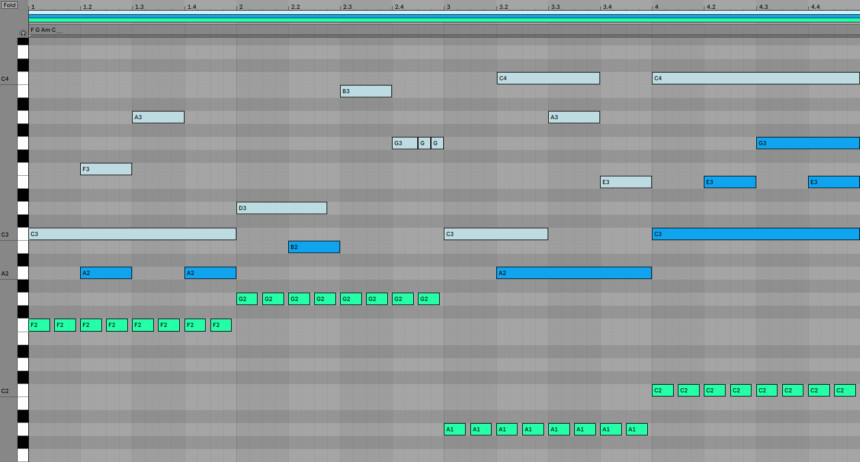

分散和音(アルペジオ)

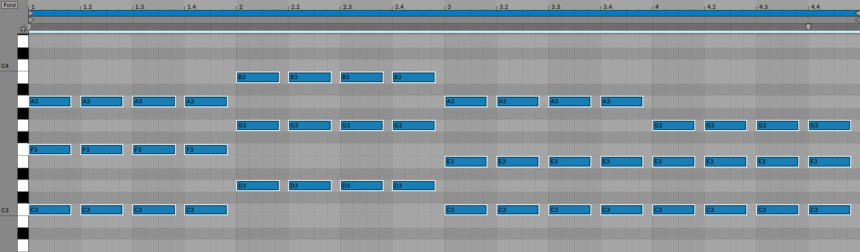

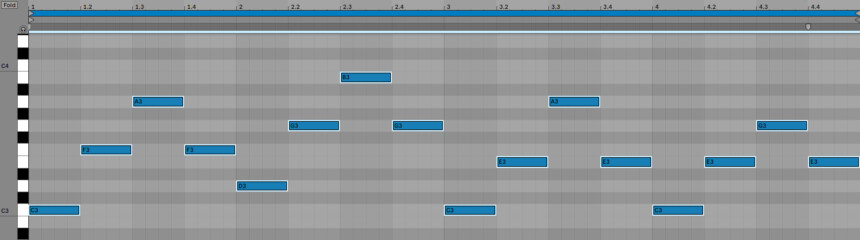

コード構成音を分けて順番に鳴らす方法がアルペジオです。

さらに細かく分ける

アルペジオの考え方を延長するとより細かな分割ができます。

ここまで来ると、普通の構成音でも音楽的な複雑さが生まれます。

楽器を変える

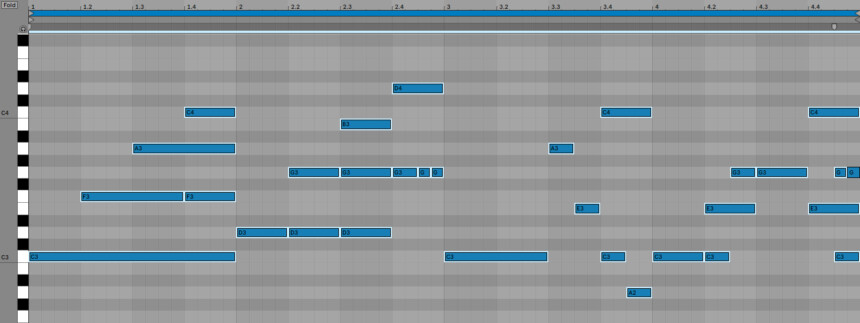

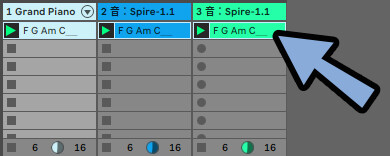

このようなコードの鳴らし方を組みました。

これを複製して楽器のパートに分けます。

これで楽器を変えてコードを鳴らすことができます。

おまけ:コード外の音を入れる

「楽器を変える」を紹介したのでコードの構成音以外の音について触りだけ解説します。

メロディとベースはコードの構成音以外の音を入れれます。

楽器を分けて鳴らす際の参考にしてください。

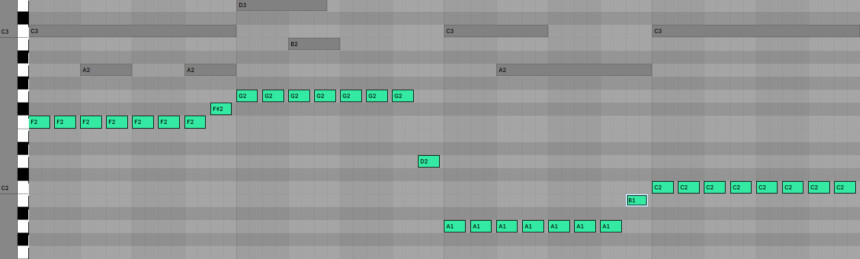

ベース

ベースの場合は音の切り替わりの所で中間の音を入れれます。

これは12音階で見て中間に入れれます。(つまりコードの構成音、7音階以外の音を入れれます)

ベースの詳細はこちらで解説。

メロディ

メロディの場合は下記のような場合、コードの構成音を気にせずメロディの音を入れれます

・コードが安定してる箇所(7音階のスケールの音でまとまってるまど)

・メロディの音が短い所

逆に下記のような場合、コードの構成音にメロディを揃えたほうが良いです。

・コードに7音階以外の音が入ってる場合

・メロディの音が長い場所

メロディ理論の詳細はこちらで解説。

まとめ

今回はコード進行の鳴らし方について解説しました。

・すべて鳴らす場合は全音符や半音符といった長さを変える

・分散和音の考え方をすると自由度が一気に上がる

・分散和音で作ったコードは、さらに楽器別に分けれる

・演奏感の演出で、部分的に鳴らし方をズラせる

また他にも音楽関係の情報をまとめてます。

ぜひ、こちらもご覧ください。

コメント