はじめに

今回は、EQの使い方を紹介します。

この記事ではPro-Q3の画像を中心に使います。

EQの用途

EQは周波数を指定して、音量を変化させるツールです。

元々は、アナログ機材が持つ特性や歪みを補正するために開発されました。

EQ = イコライザー(Equalizer)の略

◆言葉の区切り → 「Equali」「z」「er」

・Equal = イコール、等しい、等しくする

・z = 発音しやすくするためにノリで付くやつ(多分)

・er = ~をする道具、する人の意味

つまり「イコールにする道具」という意味。別の環境の特性で高音が上がってしまった場合、それを抑えるために使われます。

「全体の音を整えて、機材特性をを減らす」これが本来の目的です。

今では、この目的が派生して下記の3つの用途として使われるようになりました。

・音作りのためのEQ(サウンドデザイン)

・音を混ぜるためのEQ(ミキシング)

・全体の音を整えるのためのEQ(マスタリング)この3つについて見ていきます。

EQの基本

基本として下記の4つをまず解説します。

・EQの種類

・パラメトリックEQの見方

・倍音について

・EQは音量の変化

EQの種類

EQは主に3つあります。

・パッシブEQ

・グラフィックEQ

・パラメトリックEQ

まず、この3つを解説します。

パッシブEQ

古典的なタイプのEQです。

引用:wikipedia – Massive Passive EQ

パッシブEQの特徴は下記。

・UIが分かりにくい

・自由度が低い

・設定項目が少なく扱いやすい → 自然に音のバランスを変えれる

・よりビンテージに近いEQ

・機材特有の揺らぎを再現した色付け的な効果があるモノもあるPulsar Audioが「MANLEY – MASSIVE」を再現したプラグインを出してます。

歴史好きはこちらがおすすめ。

あとは… SSL Channel Strip 2の左側にもパッシブEQがあります。

チャンネルストリップとは、ミキサーの1レーンだけを取り出したものです。

こちらもおすすめ。

Pulsar Audio、コンプレッサーで有名。(Muや1178)

非情に気になるのですが…

私はSSL Channel Stripがあるので、こちらだけ持ってます。

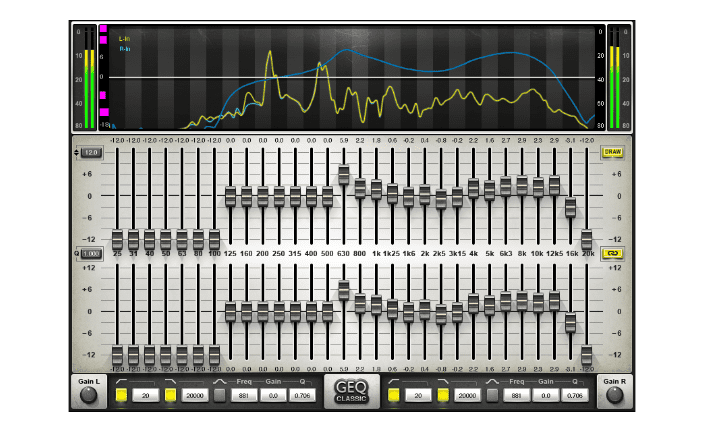

グラフィックEQ

アナログ機材の時代に、パッシブEQが進化した形です。

引用:wikipedia – Graphic Equalizer

グラフィックEQの特徴は下記。

・UIが分かりやすい

・自由度が高い

・設定項目が多く扱いがやや難しい → 音がややぐちゃぐちゃになりやすい

・中級者向け

・DTM用途ではあまり使われてない

・PA、現場系、ナマモノ系の"機材"で使われる簡単さならパッシブEQ、こだわるならパラメトリックEQがあります。

立ち位置的に中途半端なので… DTMでは、あまり使われません。

使う人は使いますが…

PluginBoutiqueで「GEQ」や「Graphic Equalizer」を検索しても

それっぽいプラグインが出てこないぐらいの代物。

一応、プラグインではWavesが「GEQ Graphic Equalizer」を出してます。

が、DTM用に買うなら、パラメトリックEQの方がおすすめ。

パラメトリックEQ

パソコンの登場によって実現した、現実には存在しないEQです。

“ソフトウェア”としてのみ存在可能なデジタルEQ。

DTM用に強化された「グラフィックEQ」とも考えられます。

パラメトリックEQの特徴は下記。

・分かりやすいUI

・だいたいのDTMソフトやプラグインに入ってるのはコレ

・より、自由度が高い

・より、設定項目が多く扱いが難しい → より音がぐちゃぐちゃになりやすい

・上級者向け有名でメジャーなモノは「Pro – Q」です。

これは、初心者にも扱いやすい機能があって色々便利でおすすめ。

Pro-系を買うなら、「Mastering Bundle」がおすすめ。

◆Mastering Bundleの中身

・Pro-C = コンプレッサー

・Pro-MB = マルチバンドルコンプレッサー

・Pro-L = リミッター(実質、マキシマイザー)

・Pro-Q = EQ、イゴライザー

ーーーーー

Pro系は処理の自然さ、綺麗さが特徴。

これ買っておけば、音を整える系の問題はほぼ解決します。あとは、Kirchhoff – EQ派の人も居ます。他にもいろいろ出てます。

が、主流なのはPro-Qという印象。

以上がEQの種類です。

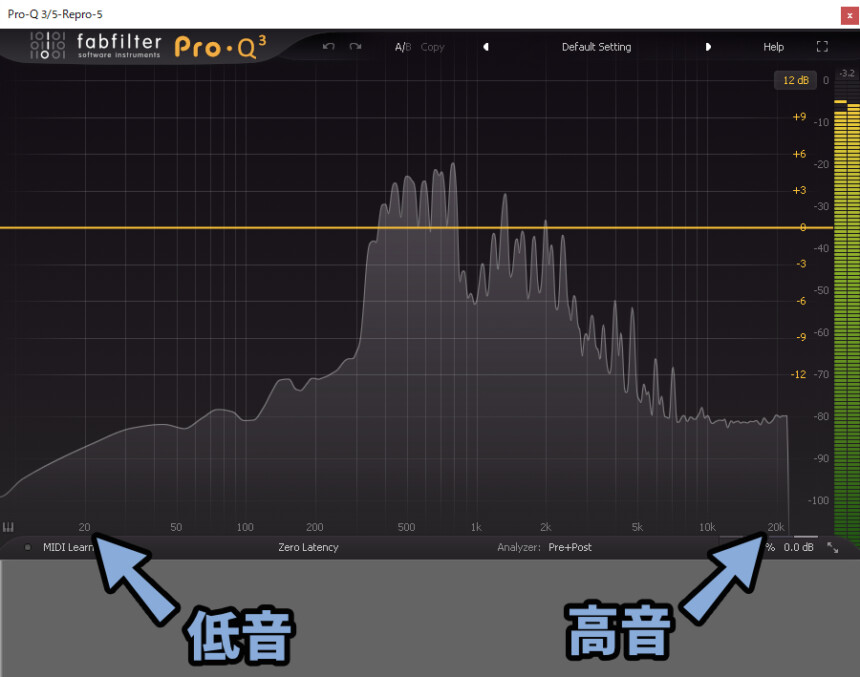

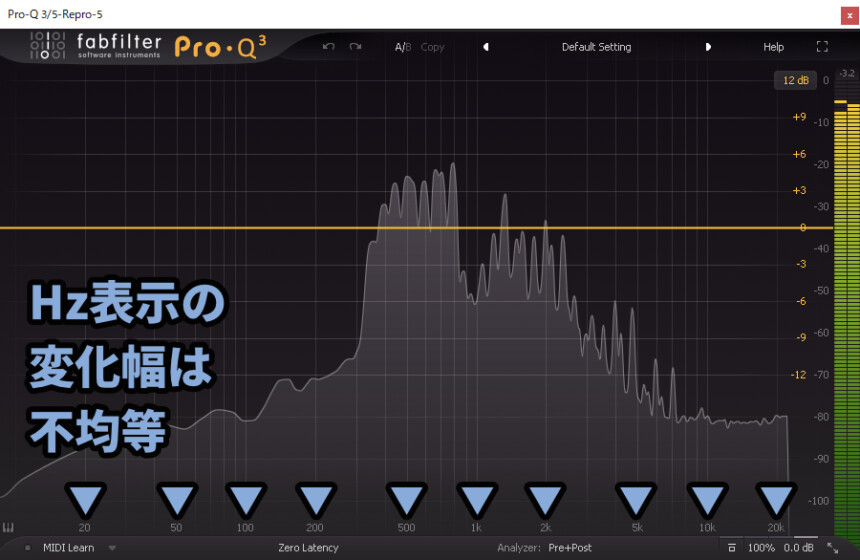

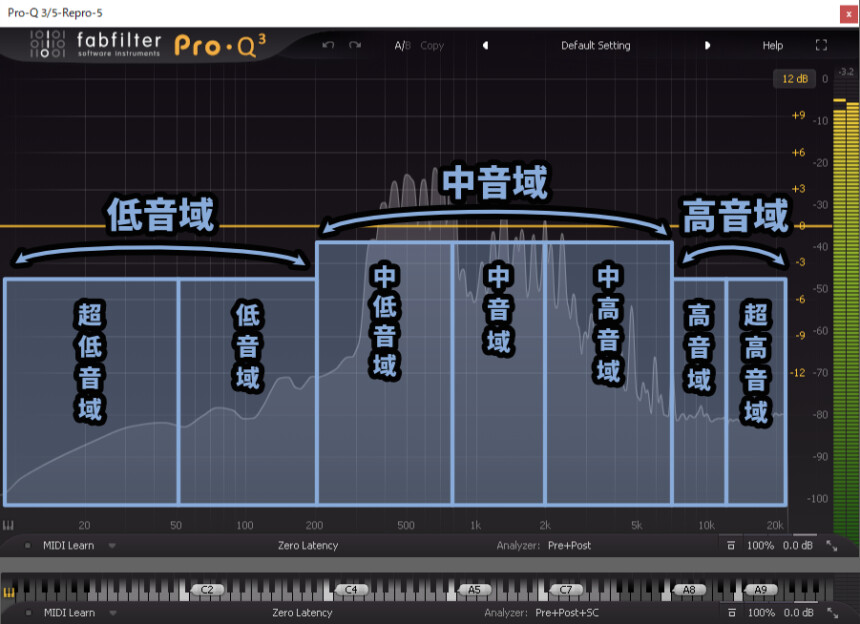

パラメトリックEQの見方

左が低音で、右に行くほど高い音になります。

Hzの変化幅は不均等に配置されてます。

これは、音階的に均等な配置です。

Pro Qの場合、左下のボタンで鍵盤に表示切替できます。

画面をクリックすると、操作できる項目が出てきます。

・FREQ = 周波数

・GAIN = 変化量

・Q = 変化の鋭利さ

カットする形を選べるEQもあります。

変化量は複数の変化点が合成されて決まります。

以上が、パラメトリックEQの見方です。

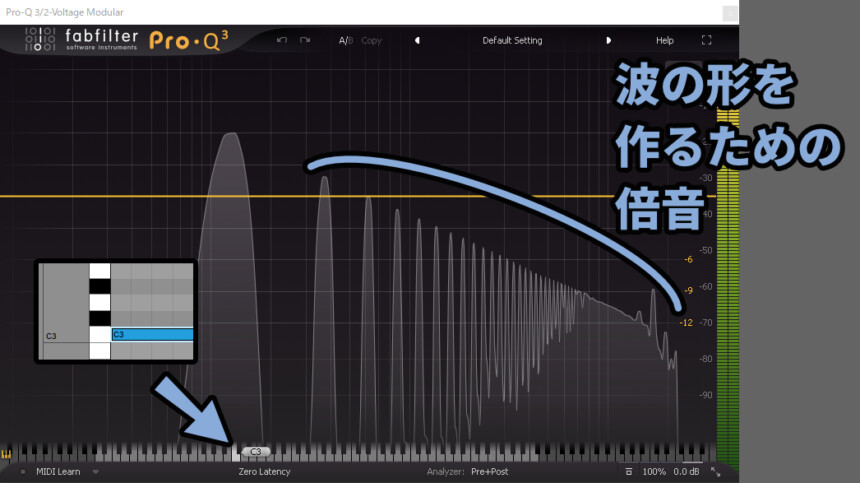

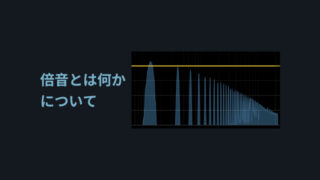

倍音について

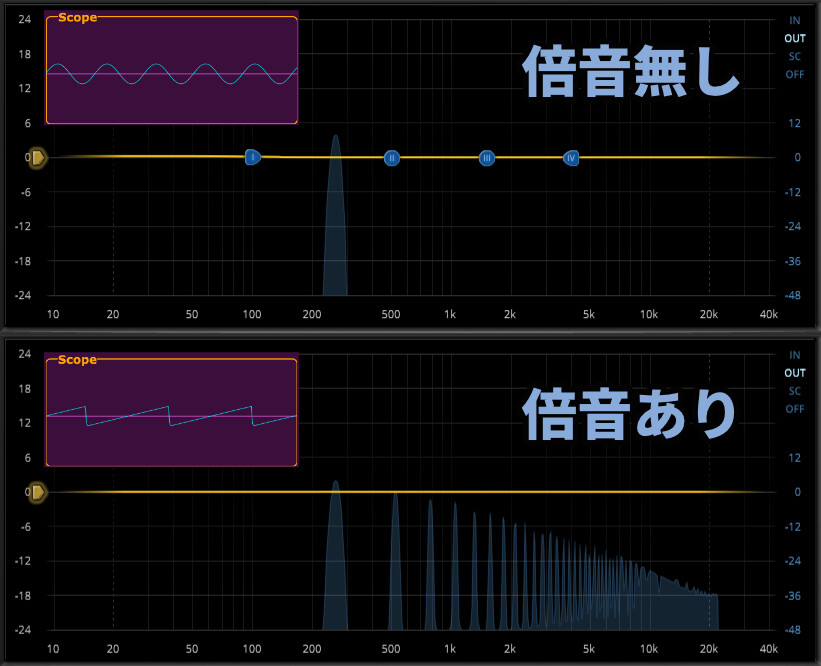

大きな波と小さな波をかけ合わせます。

すると、波形が変わります。

この、波形を変えるために入れられた波が”倍音”です。

Sin波には、倍音がありません。

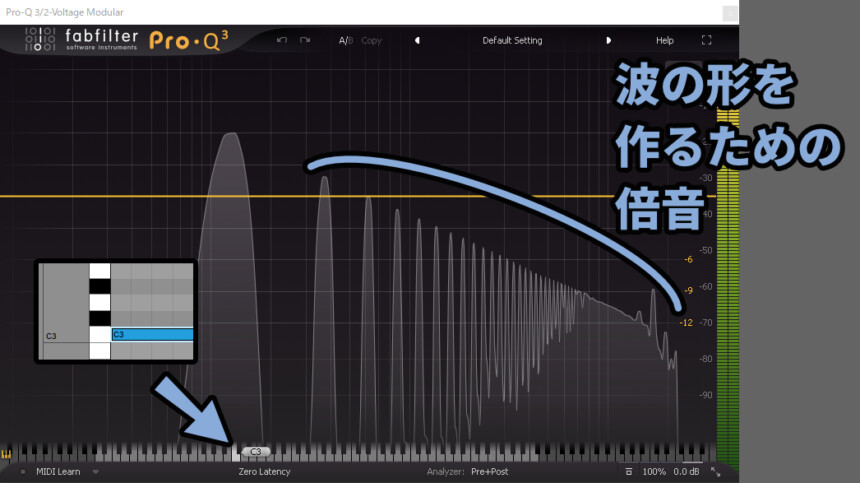

が、ノコギリ、三角、矩形波にはこの倍音が入ってます。

なので、特定の音程で音を鳴らすと… その周波数以外の波形も入ります。

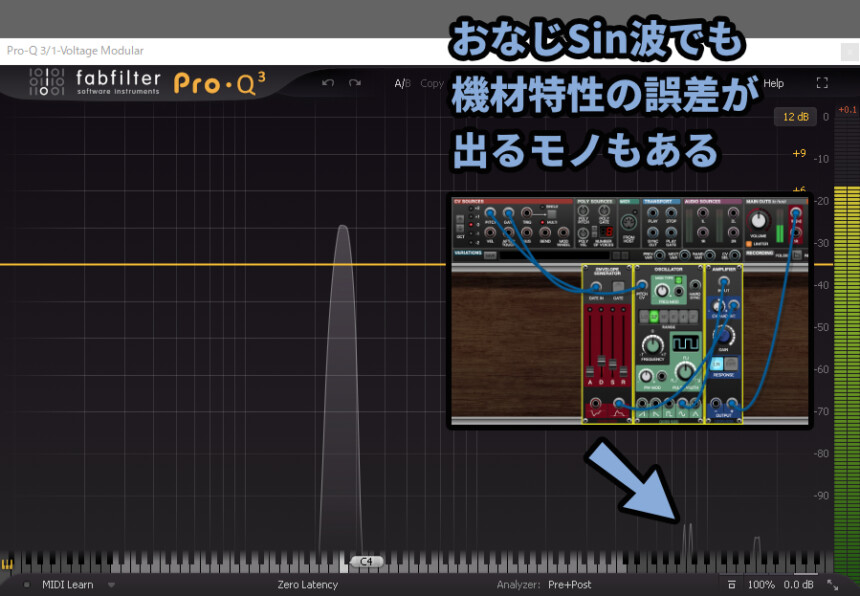

また、同じSin波でも機材特性の誤差やノイズが入ってる物があります。

つまり、倍音部分が音色の”個性”を作ってます。

このように、倍音を削るとSin波になります。

これが倍音です。

詳細はこちらで解説してます。

・Sin波以外は1つの音を鳴らしても他の周波数の音が鳴る

・倍音=音の個性

この2つの認識があれば大丈夫です。

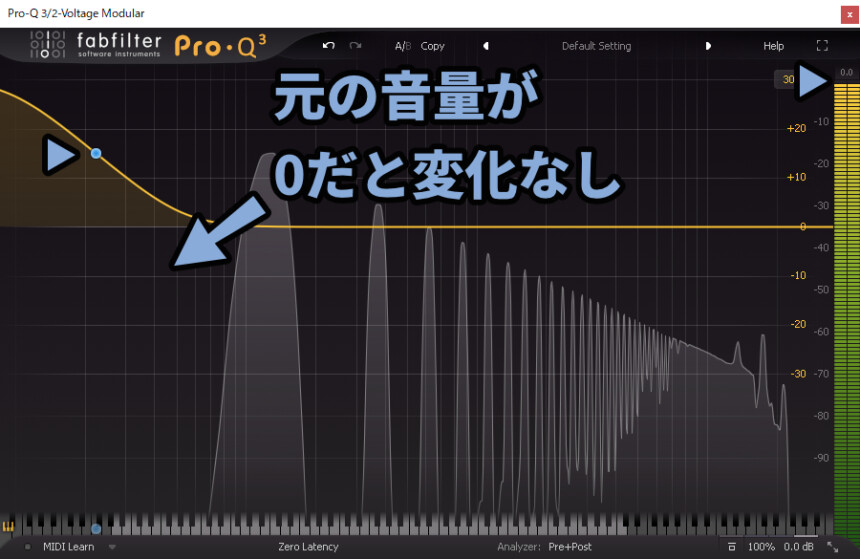

EQは音量の変化

EQは音量の変化です。

なので、音質が上がる物ではありません。

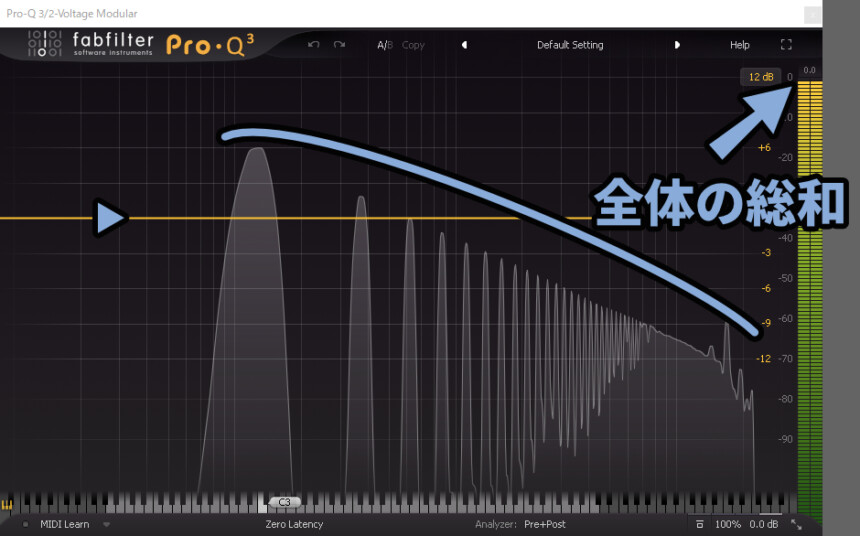

全体の音量はすべての周波数の総和で決まります。

EQは音量の変化です。

なので、上に上げると音割れします。

また、音量の上がり方は”かけ算”です。

なので、音量が無い場所は「0×EQの変化値=変化0」になります。

もしすべてが0dBの波形があれば音割れギリギリになります。

ただ、実際こんな波形は使いません。

近い波形を再現しました。

0dBライン付近を上下してます。

この凹凸が平均化されて音割れギリギリになります。

なので、一部が0dBを超えるのは大丈夫です。

また、右上の全体の音量は大きくできる余白と考えられます。

なので、このような波形も音割れギリギリになります。

これが、EQが音量の変化という紹介です。

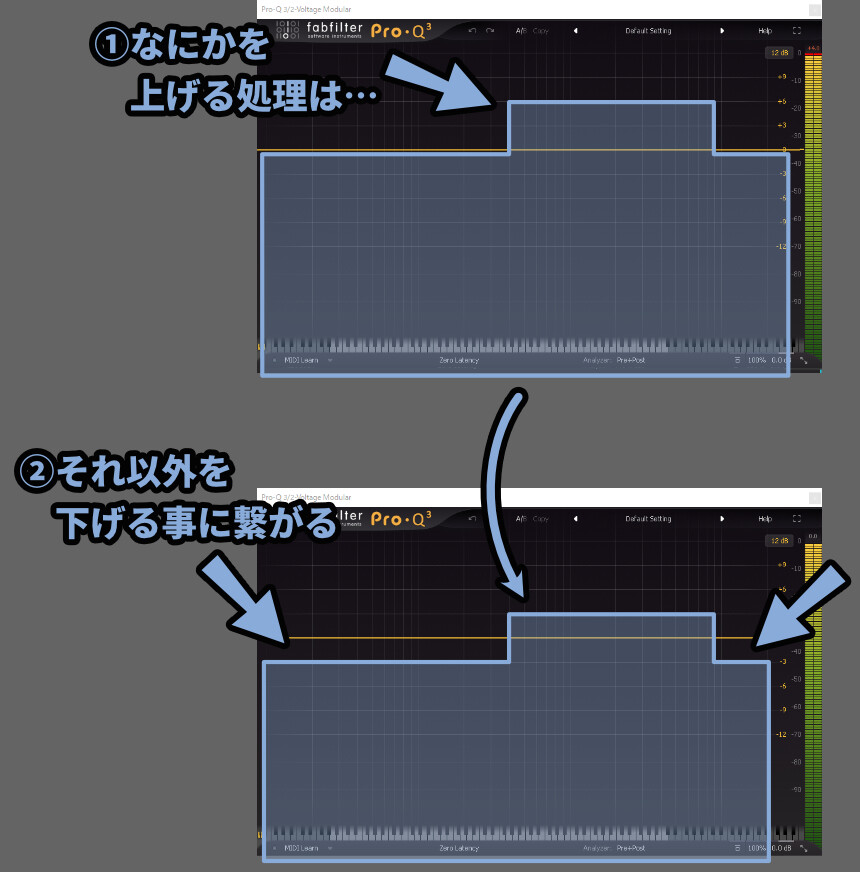

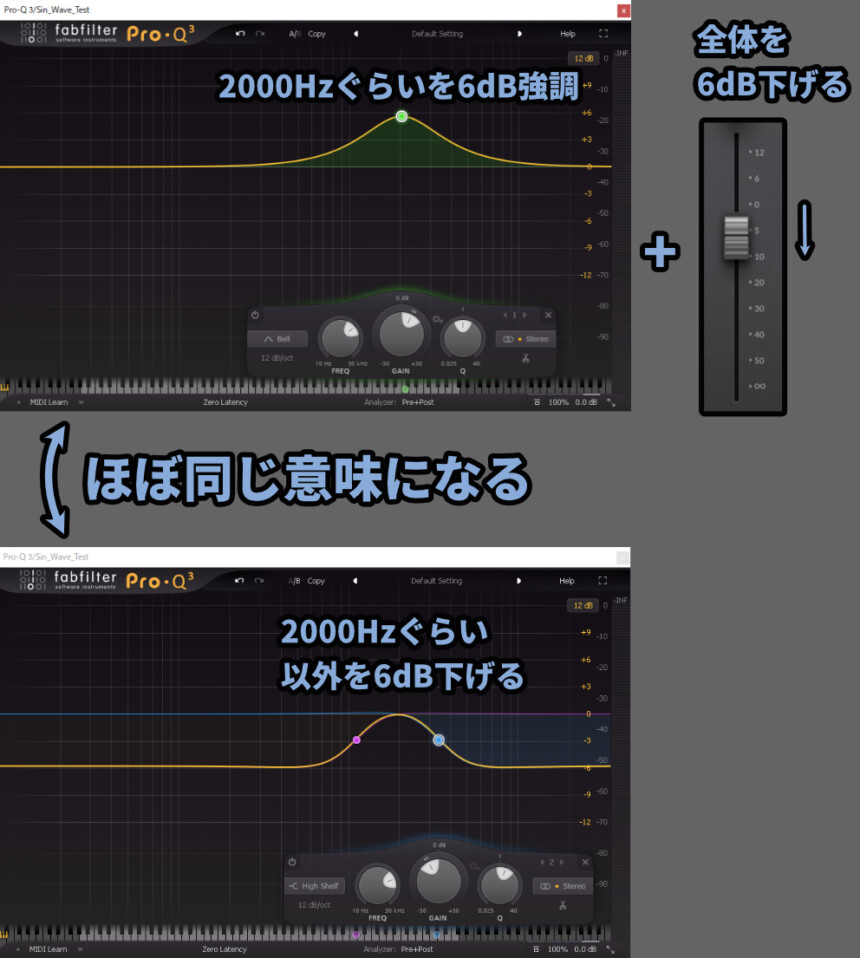

ブーストは周りの音を下げる

ブーストはEQを上方向に上げる処理です。

カットはEQをした方向に下げる処理です。

このブーストだけすると音割れします。

なので、音割れ対策で周りの音を下げる必要が出てきます。

つまり、ブーストは周りの音を下げる結果につながります。

最後に音量調整すれば、この2つはほぼ同じ意味になります。

この事から、音割れ対策でブーストよりもカットで形を作ろう派の人がいます。

結果は同じと頭に入っていればどちらでも大丈夫です。

個人的に、カットでブースト再現すると制御点が増えるので、ブーストは普通にブーストする派です。

音作りのためのEQ

サウンドデザイン用途では、下記のような使い方ができます。

・音を整える

・音を作る

・動かしてエフェクトを入れる

音を整える

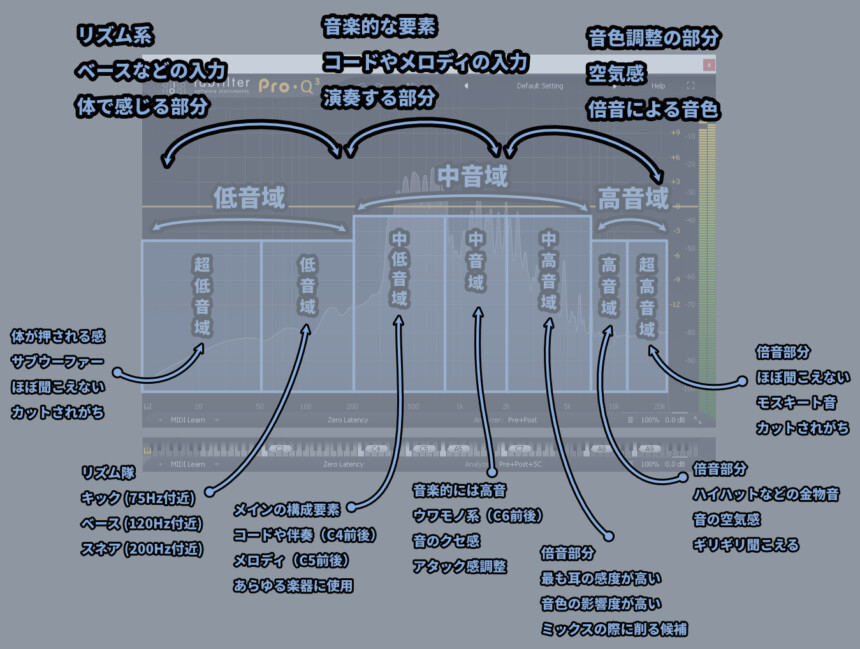

楽器によって得意な音域があります。

大雑把な考え方は下記の3つの帯域。

楽器に合わせて、この得意な帯域の音量を上げると音が整います。

ただ、ブーストだけすると音割れします。

そこで、他の帯域を削ります。

その開いた余白でブーストをかけます。

注意点は削りすぎない事です。

倍音が無くなると、音の個性が失われます。

本当に、微妙な整えるだけの変化で大丈夫です。

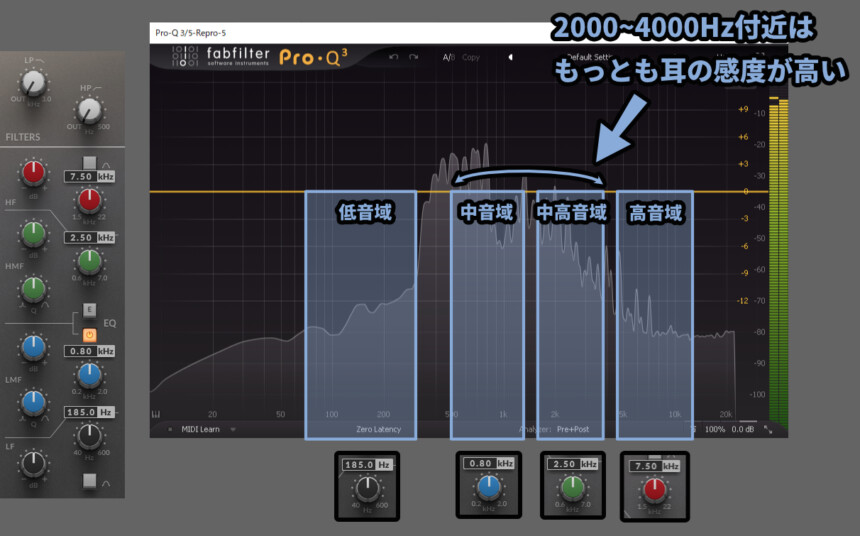

SSLチャンネルストリップ付属のEQで考える

SSLのチャンネルストリップには、パッシブEQが付属してます。

ここのEQは4つの帯域に分けられてます。

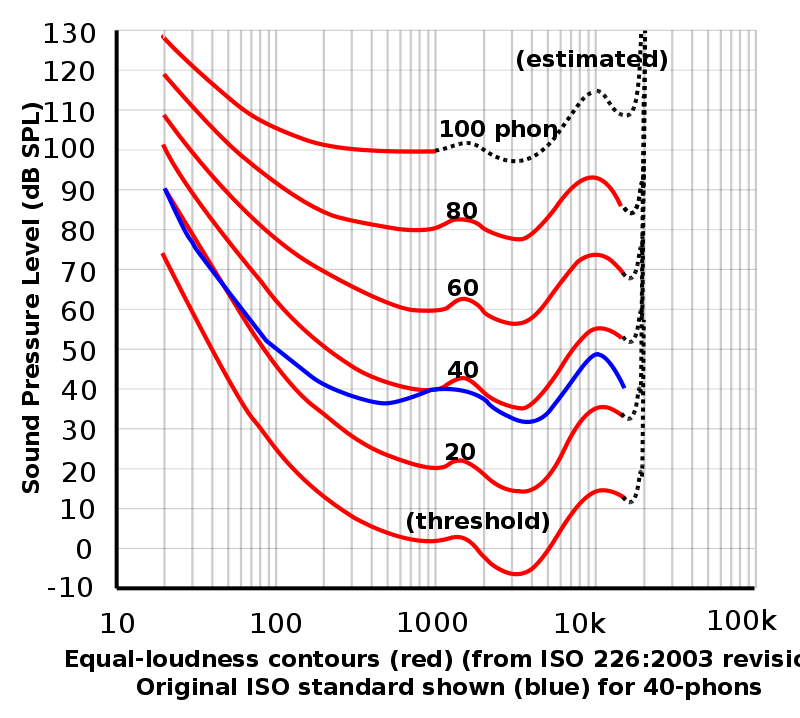

2000~4000Hzはもっとも耳の感度が高いです。

なので、中音域からここだけ特別に扱うイメージ。

耳の感度については、等ラウドネス曲線という図で表されてます。

この図の下に行くほど感度が高いです。

by Wikipedia _ 等ラウドネス曲線(ISO 226:2003)

あとは、50Hz以下と15000Hz以上はほぼ聞こえません。

なので、ここはカットしかできないフィルターで制御されます。

なので、SSLチャンネルストリップ付属のEQで考えるとこの6領域に分かれます。

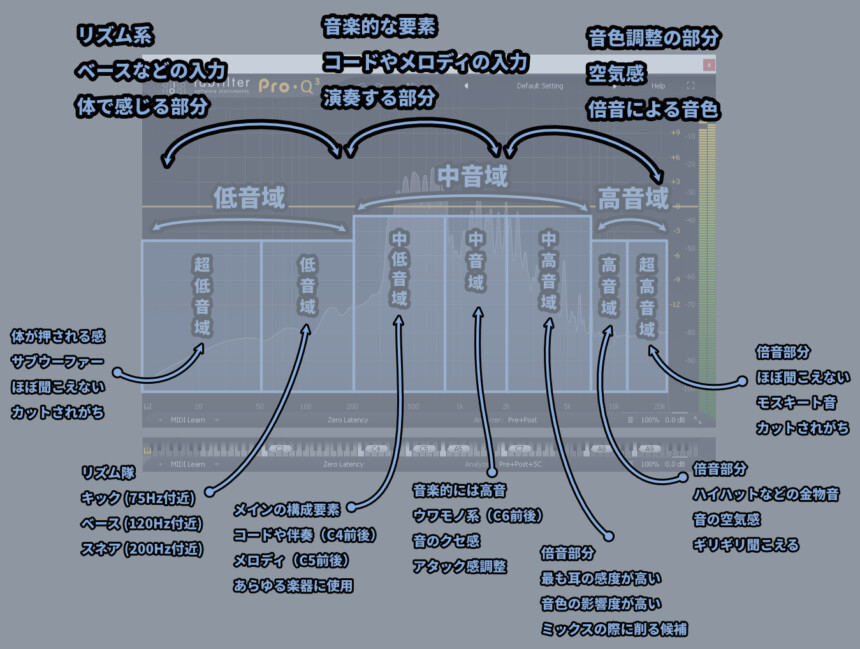

より細かな帯域の区分

より細かな区分は… 各所で異なります。

「EQ 帯域」などで調べると出てきます。

ここでは下記の8つに分けて考えます。

各帯域とその用途は下記。

このあたりを気にして、音量を取捨選択していくと音が整います。

ただ、減らすと倍音が減り、音の個性が減っていくので注意。

音を作る

EQを大きくかければ「整える」より「音を作る」に近い使い方になります。

原音から離れるので注意。

考え方は「音を整える」と同じです。

これの変化が大きい版だと思ってください。

EQでキック音を作る

かなり極端な変化ですが… 400Hz以上をカット。

そして下げた分を強調します。

音割れを許容して、大きく強調することがあります。

これをすると、ガバキックのような音になります。

このような方法でキック音を作れます。

これが、音を作るEQです。

動かしてエフェクト化する

EQは動かすとエフェクト的な効果が得られます。

オートメーションなどでこの動きを記録。

効果的に使えば、音楽の演出として使えます。

以上が音作りのためのEQです。

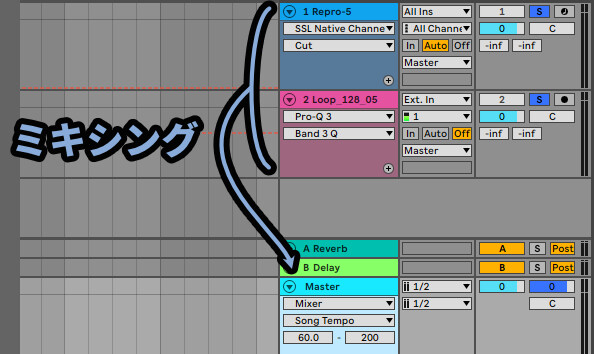

音を混ぜるためのEQ

ミキシングとは、各トラックを1つに混ぜる処理です。

ミキシングでは、下記のような使い方ができます。

・帯域のすみ分け

・倍音の合成による音のひずみをカットする

この2つを解説していきます。

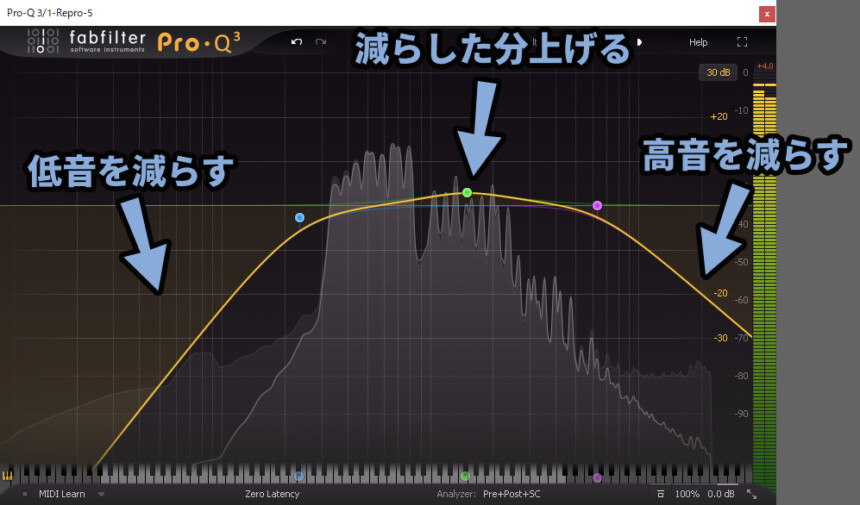

帯域のすみ分け

同じ帯域が重なると聞き取りずらいです。

そこで、別の楽器用に帯域を空けます。

楽器によって得意な帯域が違う事を解説しました。

この特性に合わせて、EQ不得意な帯域をカット。

得意な帯域をブーストします。

キックなどのリズム系の場合、高音域をカットし、低音をブースト。

キー系の楽器は低音や高音を減らして中音域をブースト…など。

このように、なるべく被らないように処理を入れます。

ここまで大きく変化させることは少ないです。

が、実際はこのぐらいの変化な事が多いです。

変化量は目指す音によって変わります。

大事なのは、楽器の特性に合わせて「帯域を譲り合う」という考え方。

これが、ミキシングでやる事の1つです。

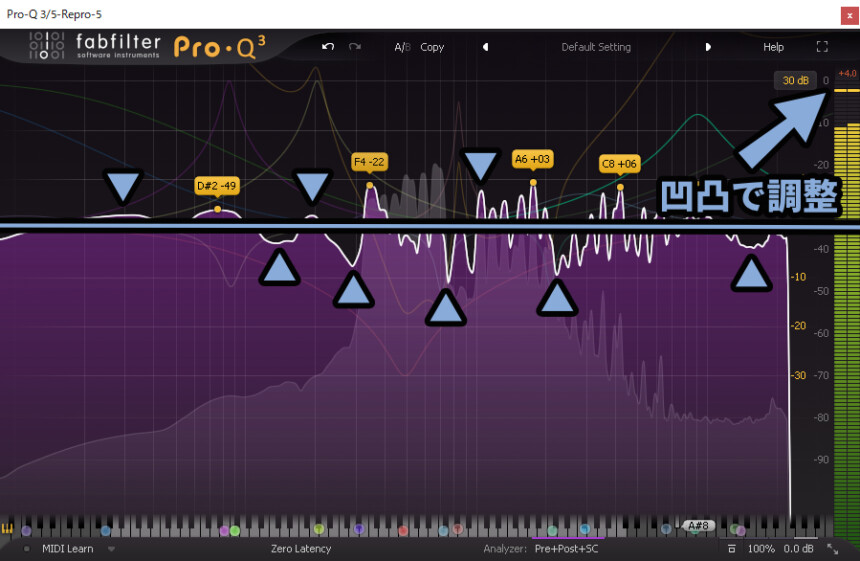

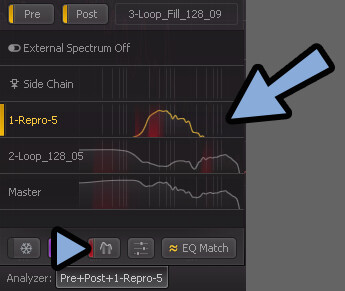

倍音の合成による音のひずみをカットする

複数の楽器を鳴らした際、帯域が重なると音がひずみます。

Pro Qでは、この重なりをAnalyzerで表示できます。

※ただ、音楽的に「取るべき重なり」なのかどうかの判断はできないので注意

この表示に合わせて、赤くなったところを削ります。

すると、高確率で重なりのひずみが取れます。

2000~4000Hzが耳の感度が最も高く、倍音で重なりやすい場所です。

ここを第一候補に考えながら削ってください。

ひずみを取るポイントの学び方

音のひずみを取る、と言われても、

そもそも”ひずみ”が何かを認知できません。

この”ひずみ”を理解するには「曲を作って経験値を上げる」しかなさそうです。

Pro-Qを使えば、音のひずみポイントが検知され、可視化されます。

が、音楽的に「取るべき重なり」なのかどうかの判断はできないです。

これを判断するには、実際にカットして耳で聞くしかないです。

ON/OFFをして「変わった」事を学びます。

これを繰り返して、経験値を上げます。

効果がありそうなのは、勉強法はプロの方が実際にEQ処理を入れてる動画を見ること。

こんな入れ方をしてると学べます。

これらの処理の感じを覚え、自分の制作に当てはめます。

このあたりから職人技、そして正解がない世界に入ってきます。

これがEQが難しいと言われる理由の1つです。

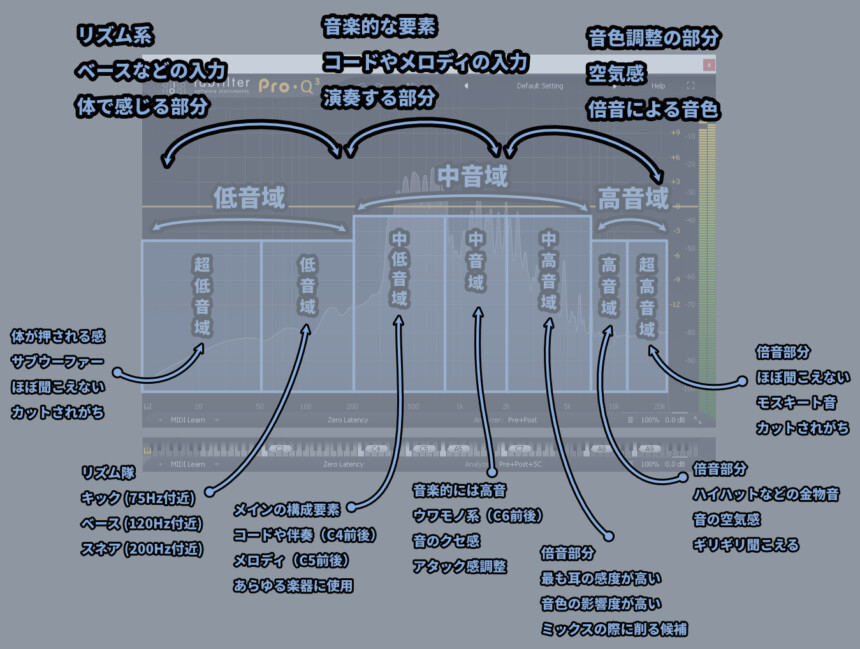

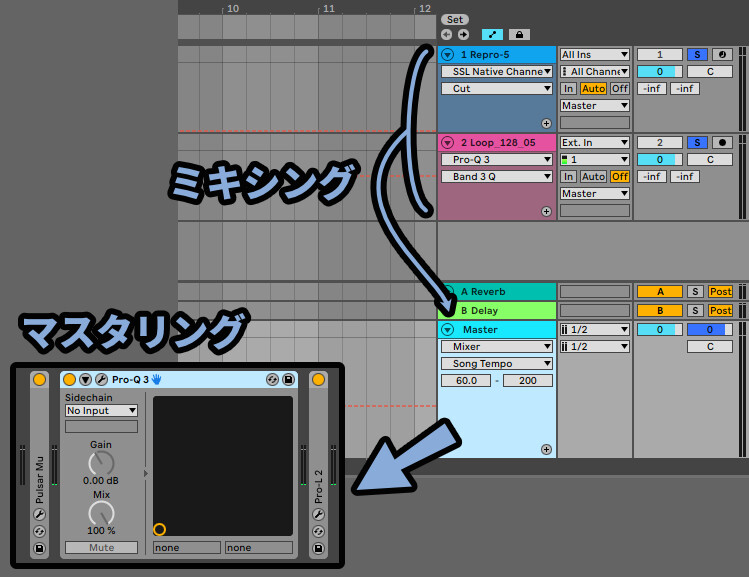

全体の音を整えるのためのEQ(マスタリング)

全体の音を整える処理をマスタリングと言います。

ここでも、EQを使います。

ミキシングは全体のバランスを見ながら混ぜる処理。(各トラックを操作)

マスタリングは全体のバランスを整える処理です。(マスタートラックを操作)

やる事は、曲全体のバランスを整える処理です。

元々は、アナログ機材が持つ特性や歪みを補正するために使用されたEQ。

マスタリングでは、自らこの特性を作り出し、曲を変えるイメージ。

(頭の中で架空の理想的な機材を想像して、それを再現するイメージ)ポイントは超控えめに入れる事。

±1dB以下が目安。

この表を思い出しながら、強調したいポイントを決めます。

30dB表記で見るとこれぐらいの違いの事をやります。

Pro-Qは右上で単位を変えれます。

2dB以上の操作はミキシングの方で修正を検討します。

これが全体の音を整えるEQです。

OzonのEQについて

iZotopeのOzon10はマスタリング用のツールです。

EQやマキシマイザーが入ってます。

ここのEQは、iZotope側が用意したプリセットの形になります。

これは、賛否両論あるやり方です。

が、マスタリングEQの特性参考にはなります。

マッチEQ

特定の曲を読み込み、その形をEQとして読み込む技法があります。

それが、マッチEQです。

iZotopeのAudiolensと、Ozon 10を連動でこれができます。

詳しいやり方はこちらで解説。

実際のEQのかけ方

ここまで紹介してきた考え方は、EQ単体で見たときの内容です。

が、実際には複数のエフェクトが存在します。(コンプレッサーなど)

これらの兼ね合いによって、EQのかけ方が変わります。

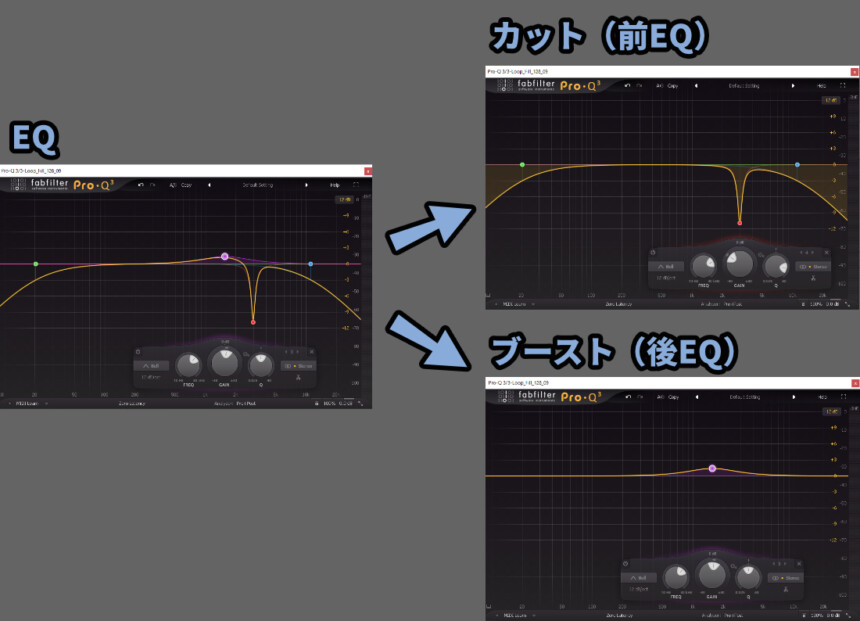

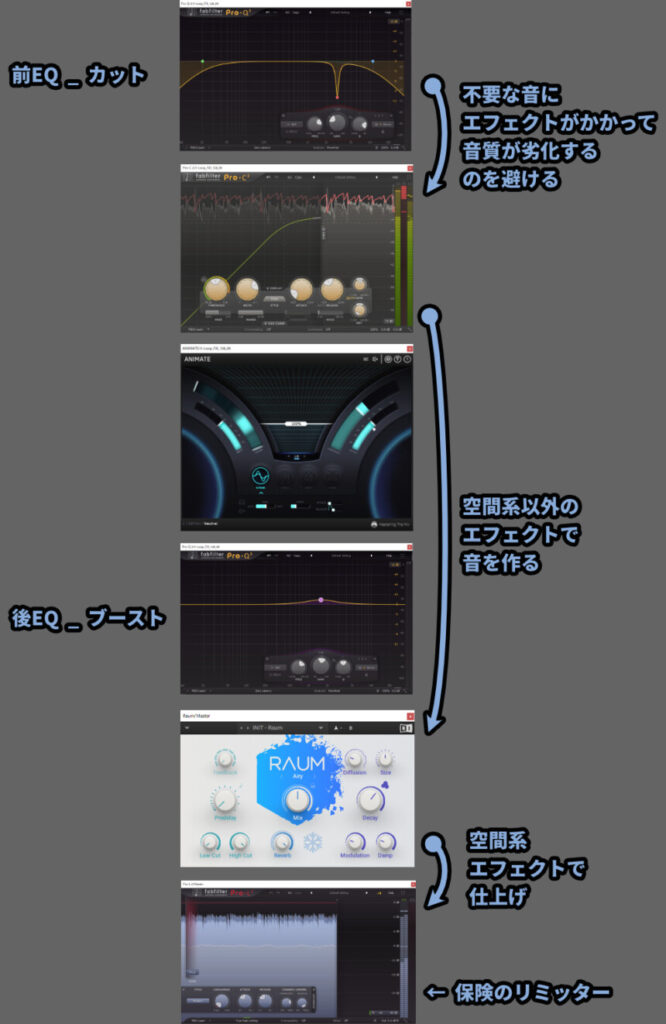

カット → ブーストに分けて考える

・EQを「カット」と「ブースト」に分けて考えます

・カットを先にかけます(前EQ)

・ブーストを後にかけます(後EQ)

そして、よくあるパターンでは下記の順にかけます。(※所説あります)

・前 EQ(カット)

・音作り系エフェクト全般 (コンプレッサー → いろいろ → 後 EQ など)

・空間系エフェクト

・リミッター最初にカットすることで、コンプレッサーなどに不要な音が入って劣化する事を避けます。

これが、実際のEQのかけ方です。

マスタリングだとこのようになります。(※所説あります)

これが、実際のEQのかけ方です。

まとめ

今回はEQの使い方について解説しました。

・EQは周波数に合わせて音量を上げ下げする処理

・音作り、ミキシング、マスタリングに幅広く使われる

・基本は「カット」 → 開いた周波数を「ブースト」する

・どこにEQをかけるかは、楽器の特性や作りたい音によって異なる

また、他にも音楽について解説してます。

ぜひ、こちらもご覧ください。

コメント