はじめに

今回はコンプレッサーの使い方についてまとめます。

普通のイヤホンやスピーカーでは違いが分かりずらいエフェクトです。

このような、モニタリング用のヘッドフォンなどを持ってる事を前提に進めます。

コンプレッサーとは

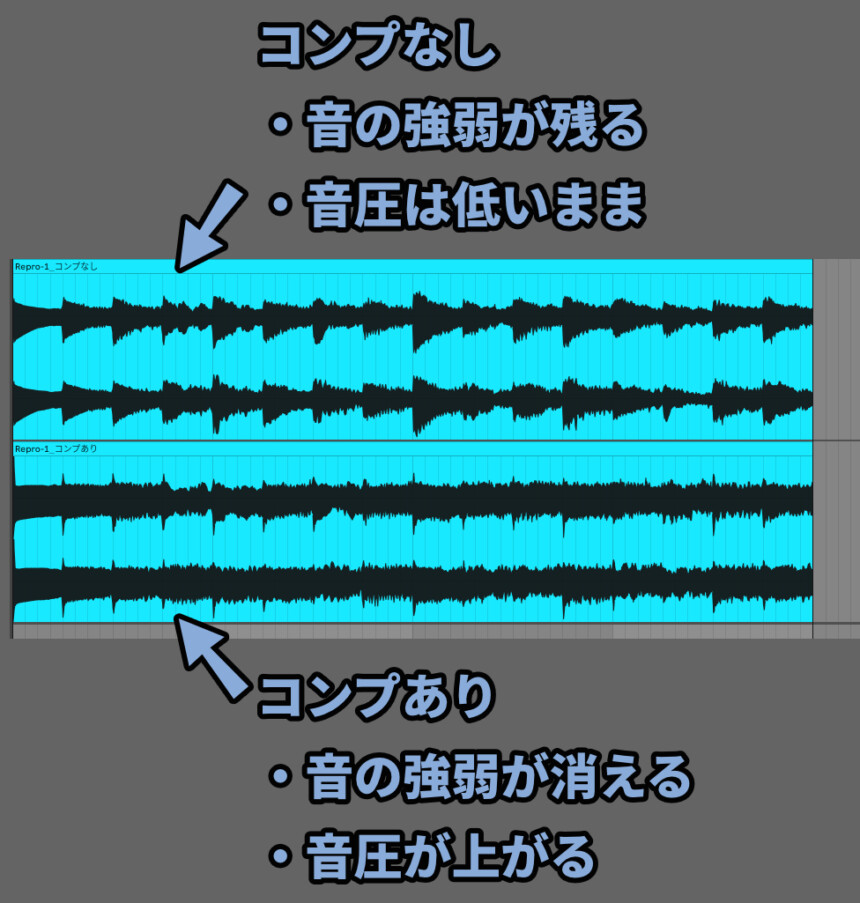

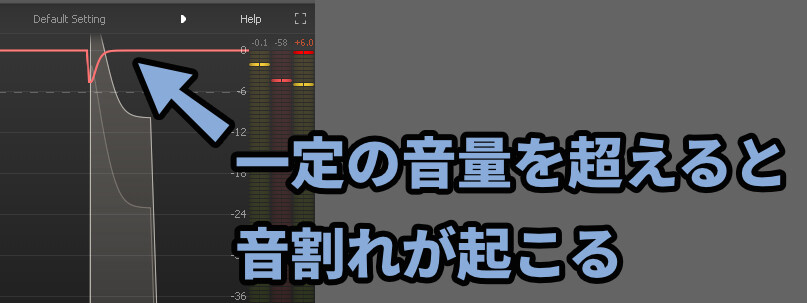

一定の音量になった時に作動して、音量を下げるエフェクトです

基本的に、音圧を上げるために使われます。

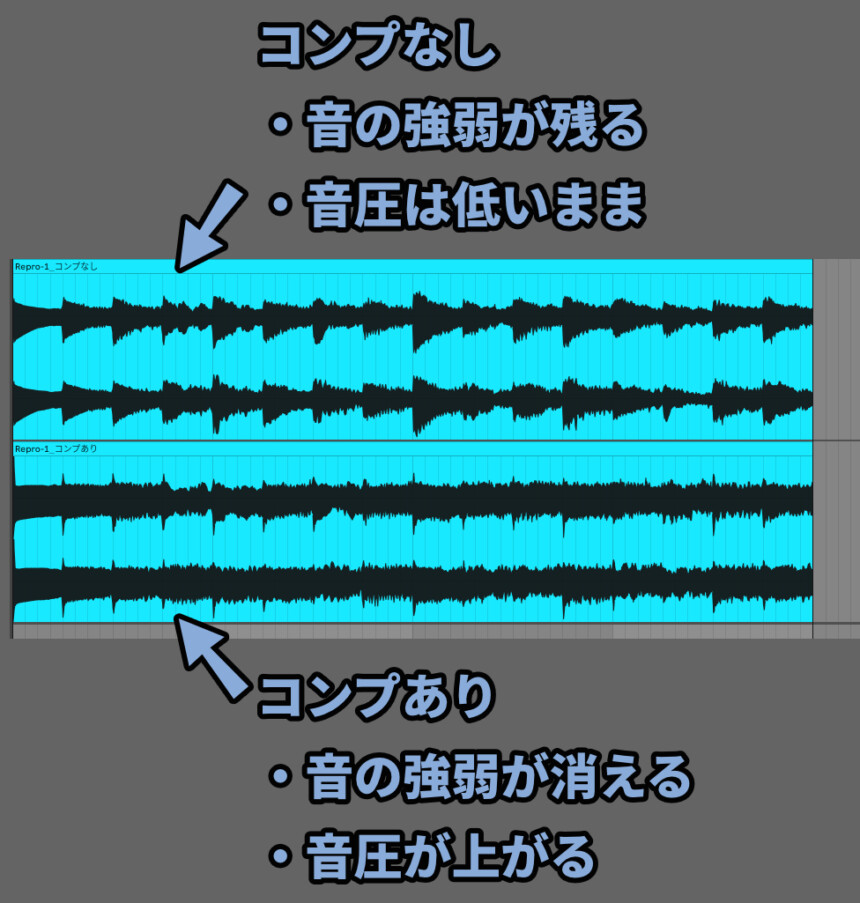

コンプをかけると音量の強弱が失われます。

その代わり、全体の音量を上げれて音圧を上げれます。

コンプをかけると音が良くなるというものではありません。

かけるかどうかは「作りたい音のイメージ」によってきめます。

EDMにアリがちな、太めのSuper Sawなら音圧を上げるためにかける。

ピアノやヴァイオリンの音なら、強弱を残した方が自然なのでかけない。

かけるとしても少しだけかける。 といった“判断”が必要。

コンプレッサーの基礎操作

コンプレッサーの基本はこの3つ。

・Threshold = どのボリュームで動作すか(Input Gainで代理されることがある)

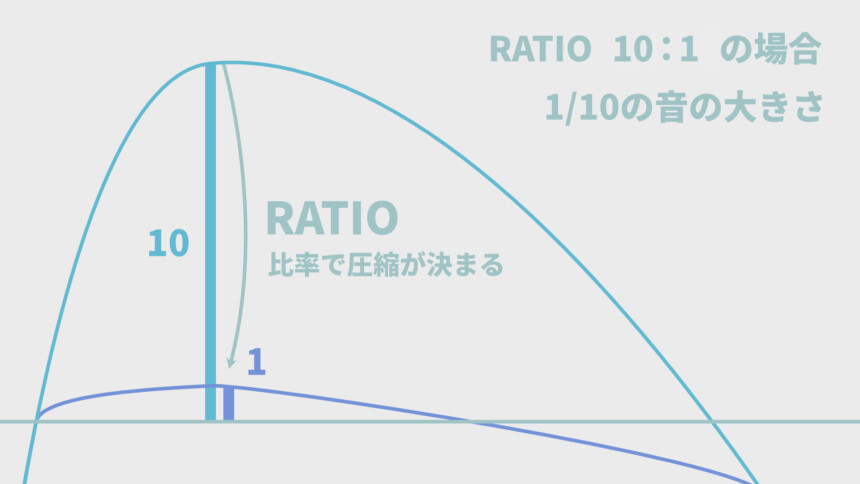

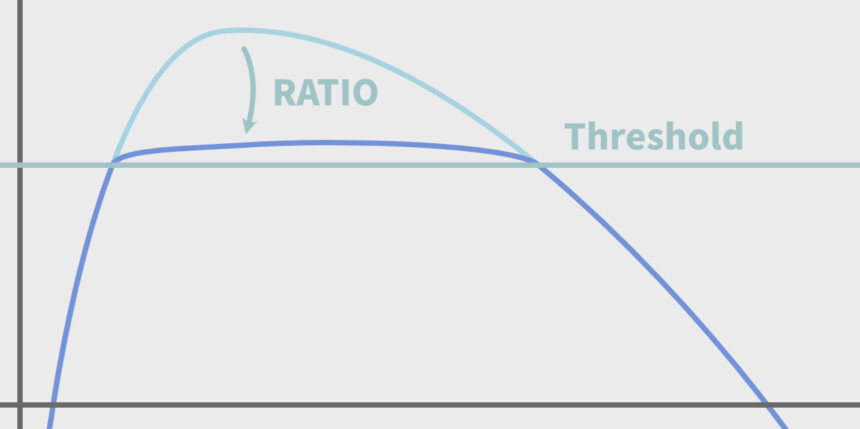

・Ratio = どのくらい圧縮するか

・Output Gain = 圧縮して小さくなった音の音量調整(Make UPやWet Gainと呼ばれることもある)やる事は、Thresholdを下げてコンプをかける位置を決める。

Ratioで圧縮するの流れです。

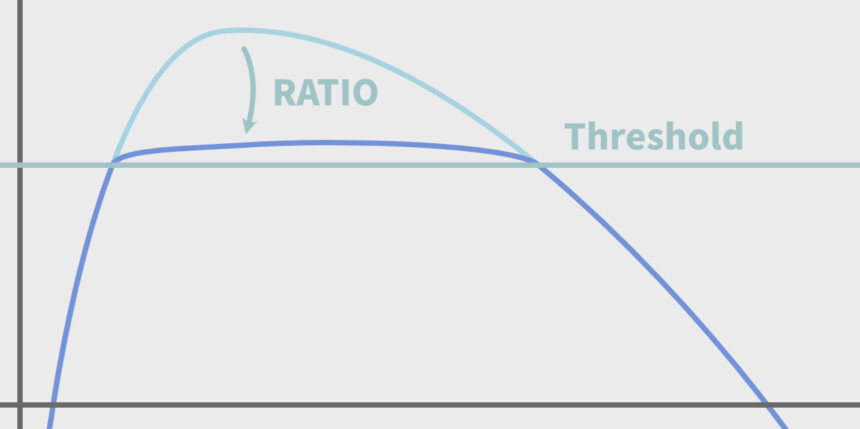

Thresholdを変えると「どの音量を超えたら圧縮をかけるか」を変えれます。

Ratioを上げるとこのように音量が下がります。

Ratioの圧縮の単位はn:1で表示されます。

nの数字が上がれば圧縮率が上がります。

圧縮は1/nの大きさで行われます。

(n=10の場合、1/10=10%の音量になります)

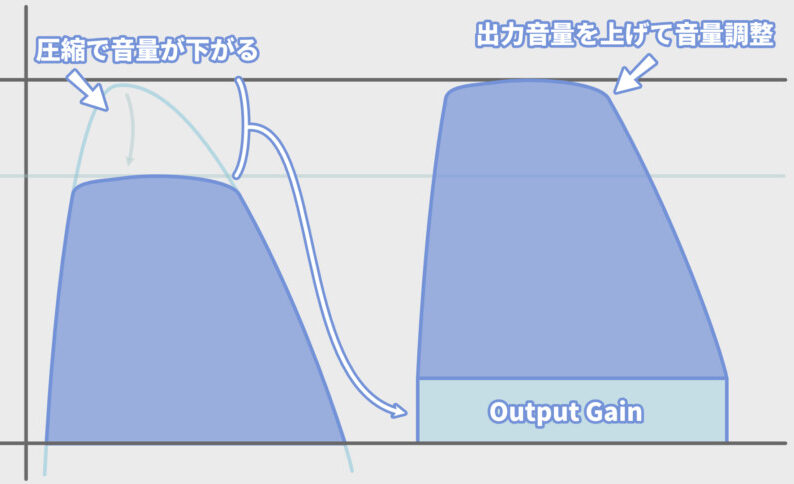

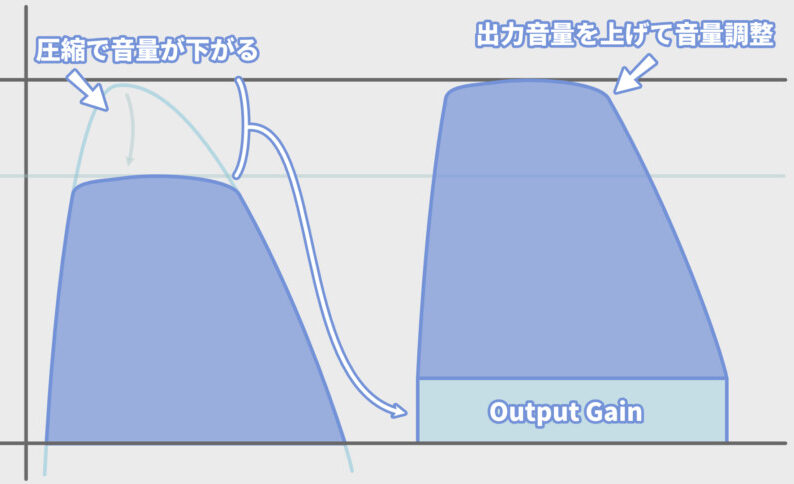

コンプを使うと音の圧縮効果で “全体の音量” が下がります。

なので、Output Gainを上げて音量を底上げします。

このように、圧縮をかけた音をWet Gainで押し上げます。(Output Gain)

この3要素の処理がコンプレッサーの基本です。

その他の要素について

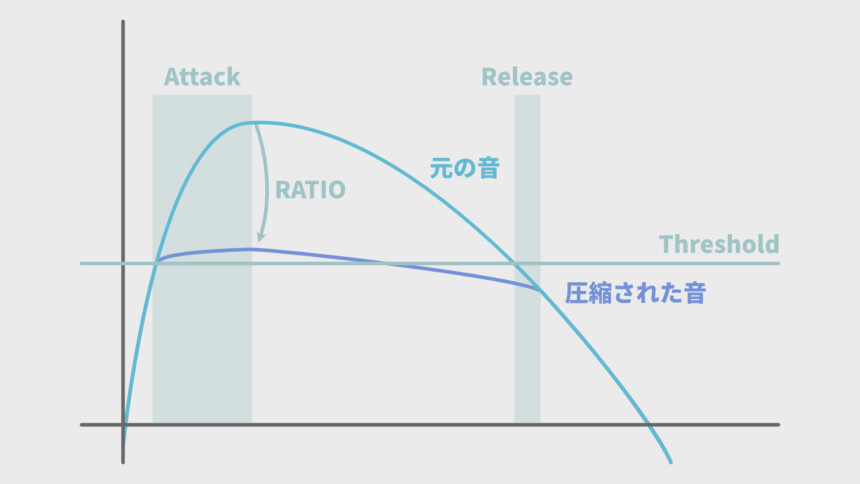

AttackとRereaseは音が「Threshold」に触れた時の挙動を設定します。

・Attack = Thresholdを超えてから、音の圧縮処理が入るまでの遅延時間

・Rerease = Thresholdを下回ってから、音の圧縮処理が無くなるまでの遅延時間

・KNEE = Threshold周辺の挙動調整まず、分かりやすいKNEEから行きます。

KNEEはThreshold周辺の挙動を変えれます。

↓このような動きになります。

これは、音を聞いて判断する方が早いです。

AttackとReleaseは「Threshold」の値に触れてからの時間が決まります。

Attackを遅くすると、圧縮がかかるまでに時間がかかります。

Releaseを遅くすると、圧縮された音が元に戻るまで時間がかかります。

AttackとReleaseは早い方がコンプレッサーとして効果的です。

が、0に近い数字を入れるとプツプツとした音が鳴ってしまいます。

なので、適度な短さに調整する必要があります。

AttackとReleaseが0の状態を綺麗にするのは…

「リミッター」や「マキシマイザー」の仕事です。

コンプは自然に音を圧縮するのに向いてます。

急激な変化を削ったり、音割れを消したりするのには向いてません。

また、Pro-C2のコンプは、Releaseを動かすと音の大きさが変わります。

(Attack遅めにすると変化が顕著です)

他のグラフが見れるコンプで検証。(Pulsar Muを使用)

Releaseを変えると、誤差レベルで非常に弱く変化は発生しましたが…

基本、変化しないと考えるのが正常のようです。

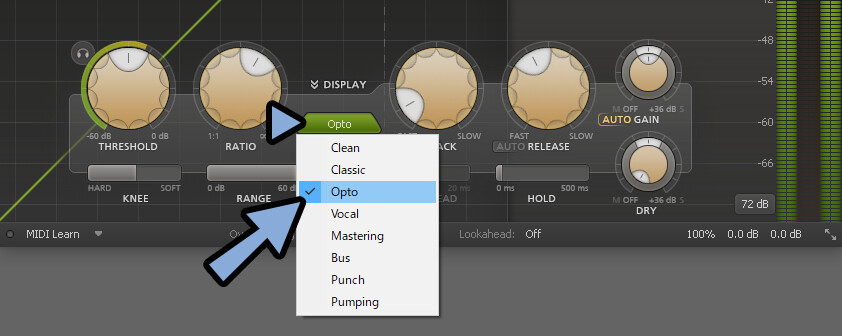

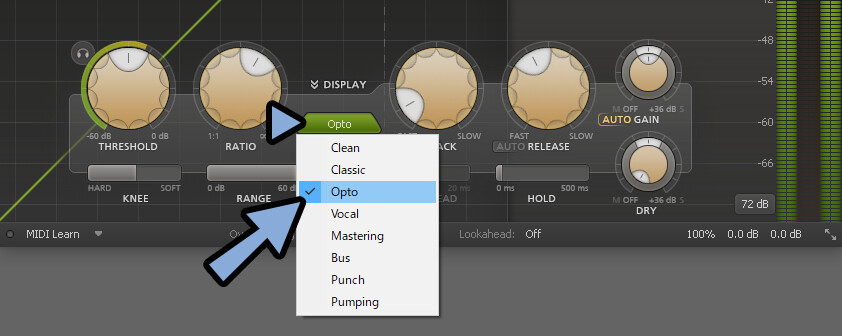

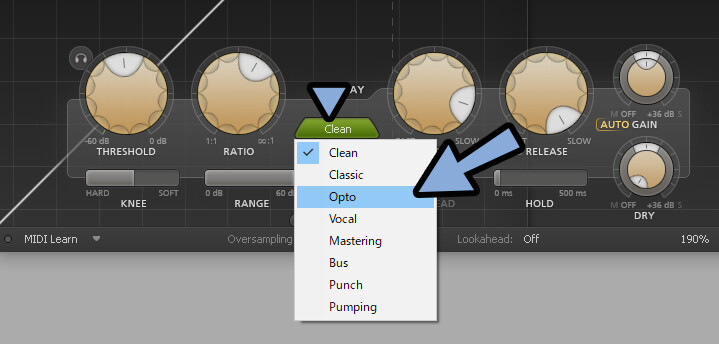

そして、同じPro-C2でもSTYLEによって挙動が変わります。

一言でコンプレッサーと言っても様々な種類があります。

(詳細はのちほど解説)

この “種類” を変えるのがPro-Cの「STYLE」機能です。

Pro-Cの、STYLEによる違いは下記。

・変化あり → 「Clean、Classic、Opt、Punch」

・非常に弱く変化 → 「Bus、Pumping」

・変化なし → 「Vocal、Mastering」推測しかできませんが…

これはSTYLEに合わせて制作側が入れた、音を自然に効かせるための配慮と思います。

普通に使う分には使いには気にならないですが…

細かく見ていくと、このような同じパラメーターでもメーカー固有の違いがあるので注意。

これが基本的なコンプレッサーの基本操作です。

コンプレッサーの役割

主な役割は下記。

・音圧を上げる

・音色を変える

・全体にかけてまとまりを作る

・アタックを強める(今は使われない)

この4つを解説していきます。

音圧を上げる

コンプレッサーの最も基本的な使い方です。

1,音量が大きい箇所を圧縮する

2,圧縮で下がった音量を上げて調整

これで、音圧が上がります。

黒いノリに近づくほど音圧が高い状態になります。

先ほども紹介しましたが、このような変化を作れます。

これが、音圧を上げる使い方です。

音色を変える(色付け系、Tube、OTT)

音圧を上げるだけならPro-Cというコンプ1つで十分です。

ではなぜ、これほどまで大量のコンプレッサーが世の中に存在するのか?

それは、コンプレッサーには特有の”音色”の変化があるからです。

このような、音色の変化を目的としてコンプをかけることがあります。

色付け狙いなら、2~3個重ね掛けするといった使い方もできます。

主に使われるのは「Tube系」と「OTT」。

Tube=真空管で、コンプを入れると温かみが増えます。

(Pulsar MuなどがTube系で有名)

あとは、OTT。

元々3音域に対してコンプレッサーをかけれるものでしたが…。

変化の癖が強くて、もはやエフェクターとして使われることが多いコンプレッサー。

入れると”今どき感”がでます。

無料で使えるみんな大好きOTT。

シンセ以外にも、ピアノなどの生音系にも使うことがある。

川のせせらぎや、鳥のせせらぎにも刺す人がいる。

これが、色付けのためのコンプレッサーです。

全体にかけてまとまりを作る(Busコンプ)

複数のトラックがまとまった場所があります。(MasterやBusトラックと呼ばれる)

ここにコンプレッサーをかけます。

すると、全体のまとまりが出ると言われています。

他にも、ドラムトラックにかけるという使い方もあります。

これも色付けの1つで、全体に同じ音色変化が入るのでまとまると考えられます。

Busコンプは、現在複数出回っています。

「SSL Busコンプ」「Shadow-Hills-Mastering」「Pulsar Mu」などが有名。

BusやMasteringと書かれたコンプレッサーはこのような使い方を想定しています。

ちなみに、Busコンプは普通のコンプとしても使えます。

これが、全体にかける使い方です。

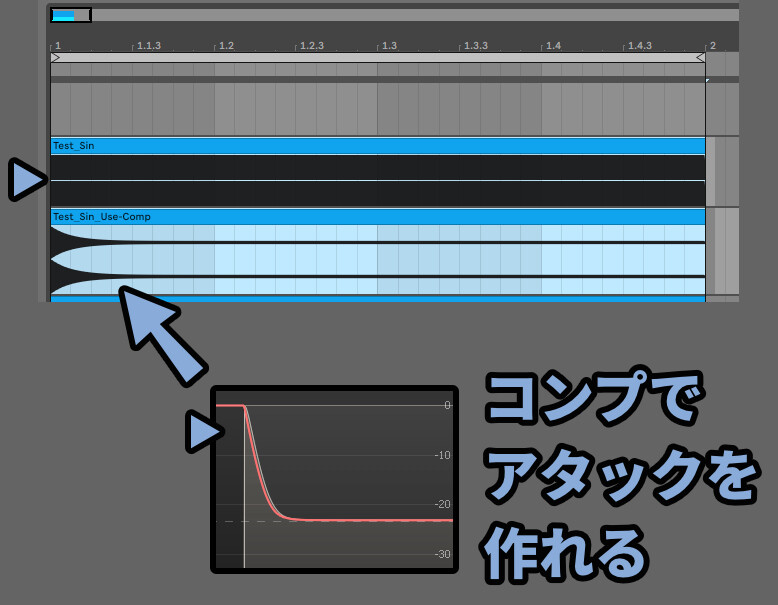

アタックを強める(あまり使われてない)

圧縮を強めにかけ、アタックを遅めます。

すると、アタック部分ができます。

フラットなSin派に音量の強弱をつけることができます。

これがアタックを強める処理です。

録音しか無かった頃に使われていたテクニックのようです。

今はシンセサイザーなどの音源側で「ADSR」を操作してアタックを上げるのが主流。

機種によるコンプレッサーの違い

コンプレッサーの基本要素は下記の5つ。

・Threshold = どのボリュームで動作すか

・Ratio = どのくらい圧縮するか

・Output Gain = 圧縮して小さくなった音の音量調整

・Attack = 動作を始めてから、最も圧縮される場所に至るまで

・Rerease = 動作を終了してから、影響が完全に無くなるまでただ、この5つの要素が、そのままの形で揃ってる事はほとんど無いです。

なので、機種による違いを解説していきます。

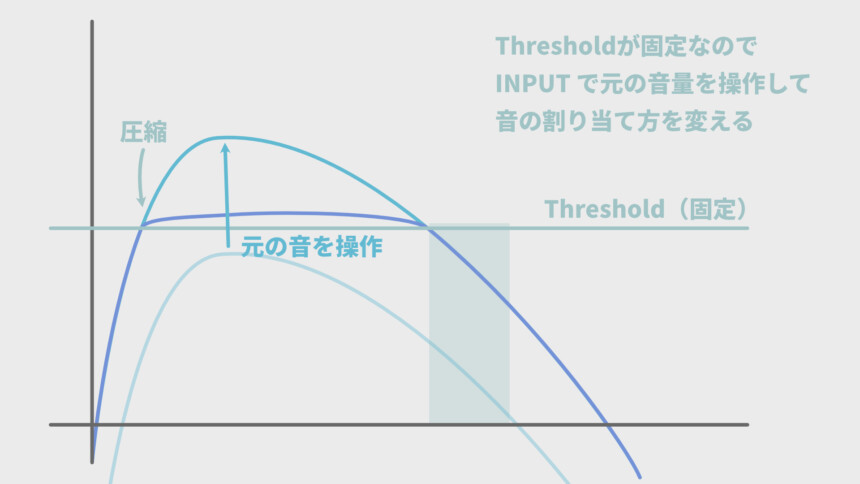

Thresholdがない場合(INPUTで代理)

早速ですが、色々たりないコンプレッサーがあります。

操作できない無い物は、制作者側が決めたパラメーターで固定されてます。

では、Thresholdがない場合どうするのか?

Input GainをThreshold変わりに使います。

Tresholdが固定なら、音量を上げてそこに当てようという考え方。

Pro – CとGainで表現するとこのような形です。

Thesholdを動かさなくても、コンプのかかり具合が変わる様子が分かります。

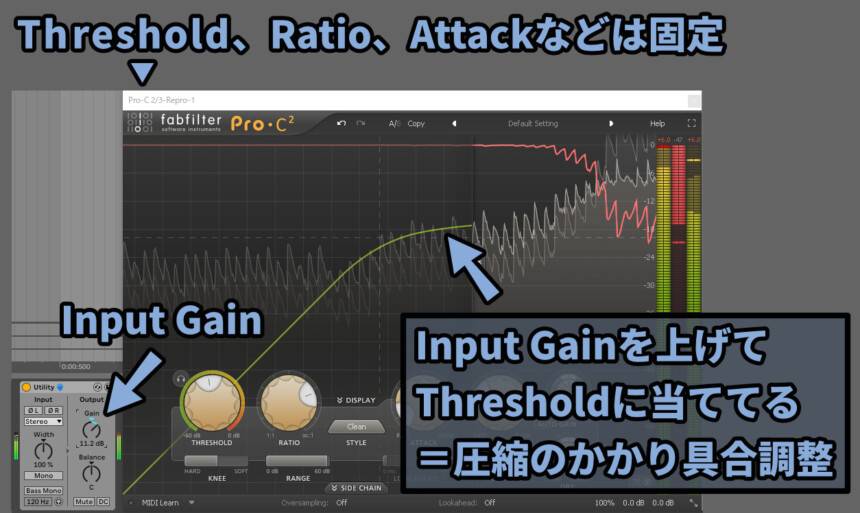

先ほどのコンプレッサーの場合、Threshold、Ratio、Attack、Releaseは固定されてます。

このような形式のコンプが結構あります。

コンプのかかり具合は真ん中のメーターを見ます。

ハネ具合で「あ~これぐらいかかってるんだ」という判断をします。

あとは、右側のOutput Gainで音量調整。

これが、Thresholdが無いコンプレッサーの使い方です。

無料の「Klanghelm MJUC」もこのような形式です。

TR5 Comprexxorはもう少し色々できます。

が、Thresholdが無いのでInputを上げる形になります。

Pulsar MuとPro-Cは「Threshold」と「Input」の2のパラメーターがあります。

慣れてる方を使う事ができます。

以上がThresholdがない場合の対処法です。

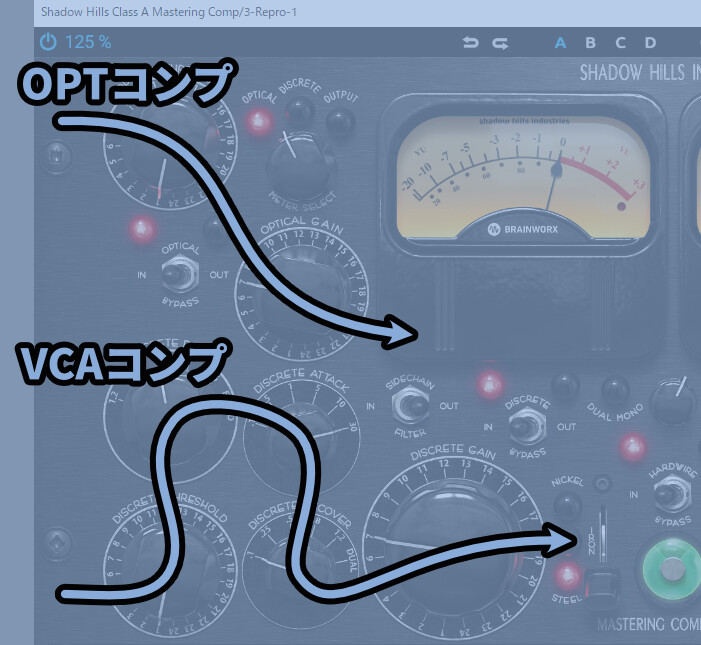

同じパラメーターが2つあるもの

「Pulsar Mu」や「Shadow Hills Class A」には同じパラメーターが2つ書かれてます。

このパラメーターは「LINK」を外すと2つバラバラの値にできます。

これの用途の1つはLとR(右と左)でかかり方を少しずらす事。

少しズラすことで自然な仕上がりを目指せます。

2つ目の用途はM/S(Mid/Side)でかかり方を変える事。

・Midは真ん中の方から聞こえる音(センターの音)

・Sideは右と左の広がった音(ステレオ空間の音)これで、音の広がり感に対してのコンプのかかり具合を変えれます。

Shadow Hills Class Aも同様に同じパラメーターが2つあります。

リンク解除で左右バラバラの値に設定できます。

こちらにもM / S処理化できるボタンがあります。

また、Shadow Hills Class Aは独自のパラメーターが多数あります。

詳細はこちらで解説しました。

以上が同じパラメーターが2つある物の紹介です。

マルチバンドルコンプレッサー

帯域によって圧縮のかかり具合を変えれるコンプレッサーがあります。

それが、マルチバンドコンプレッサーです。

基本的なコンプの要素に、EQ的な帯域や変化幅を決めるパラメーターが追加されます。

これを使うと低音域にだけコンプをかけるなどの処理ができます。

これで中~高音域の音量の強弱を残しながら、低音だけ音圧を上げることができます。

また、他にもEQのような音を作ったり、整える処理として使われることもあります。

これがマルチバンドルコンプレッサーです。

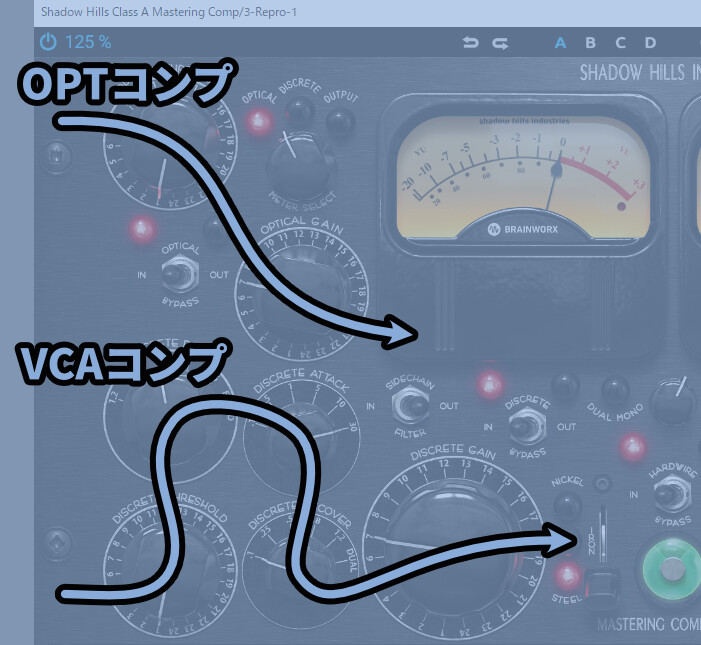

その他の例外要素

SSL BusコンプではOutput(Wet Gain)がMAKE UPという名前で表示されてます。

名前が違うだけで、意味は全く同じです。

また、上限は15dBです。

Input/OutputのGainが足りない場合は前後にGainを上げる処理を入れます。

これで、ツール側の上限を突破できます。

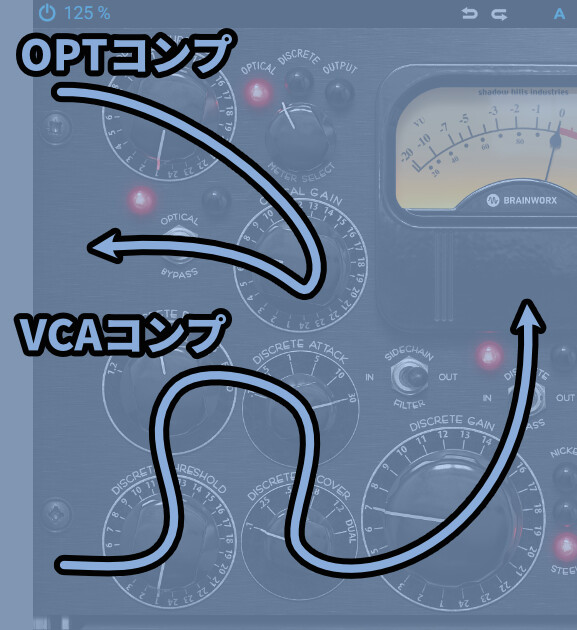

Shadow Hills Class Aには、名前の違うThresholdが2つあります。

これは、OPTとVCA系のコンプが2つ合わさってるからです。

それぞれの処理は下図のように流れてます。

※Discrete Recover = VCA系コンプの“Release”という意味。

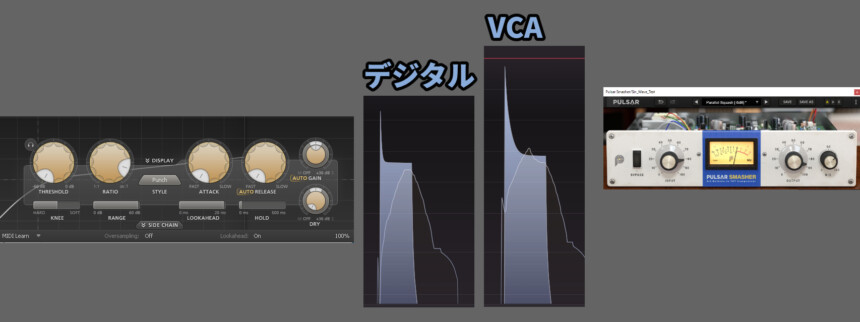

コンプレッサーには「OPT」や「VCA」のような種類があります。

そして、種類によって結果の”音”が変わります。

Pro-Cのコンプでは、下図の通りの区分です。

一般的な種類の区分は「Tube、Opt、FET、VCA、デジタル」です。

次の項目でこちらについて紹介します。

コンプレッサーの種類

主な種類は下記の5つ。

凄い雑な言い方をすると…

歴史が新しくなるほど「制度は上がるが、個性が失われる」形になります。

【Tube(真空管)】

・真空管を使ったコンプレッサー

・超初期の機械(1960年代より前)

・温かみ、太い音、ざらつきのある音が特徴

・アタックとリリースを早めれない

【Opt(光学式)】

・音を光に変換して処理を加えたコンプレッサー

・初期の機械(1930~1960年代)

・アタックとリリースを早めれない(処理に遅延が発生)

・はっきりとした効果も出せない(ぼやける)

・ぼやけた質感から、自然なコンプのかかり方を作れる

【FET(初期型トランジスタ)】

・MOSFETと呼ばれる初期型のトランジスタを使ったコンプレッサー

・トランジスタは真空管の上位互換的な存在

・素早いアタックとリリースが設定可能になる

・やや古めの機械(1960年代以降)

・TubeやOptのような温かさは消える

・ざらついた質感が残る(制度の低さが原因)

・独特なザラツキの質感からちょっと攻撃的で激しい音に使える

(ボーカル、ドラム、ギターなど "強調" 向け)

【VCA(普通のトランジスタ)】

・一般化したトランジスタを使用したコンプレッサー

・クリアな音の処理が特徴のコンプレッサー

・素早いアタックとリリースが設定可能

・少し新しめの機械(1960年代以降)

・MOSFETの上位互換的な存在(ザラついた質感の克服)

・機材の個体差、アナログ的な質感が弱まる

・それでも、少しだけ機材の個体差や音のクセが残る

・微妙に残った "機材のクセ" のような音が好まれることがある

【デジタルコンプレッサー(vstプラグイン)】

・パソコンの中のプログラムで作られたコンプレッサー

・プログラム特有の便利機能が追加(グラフ表示など)

・非常にクリアな音、クセが無い、アタックとリリースを早めれる

・色付け効果はほぼ無い

厳密な言い方をすると、全てのvstプラグインは「デジタルコンプレッサー」になります。

その上でデジタルコンプレッサーは…

あえて古い機材の音を再現して、色付けするモノが出ているという流れです。

このような “色付け” の理解から、この5つの大きな区分が重要になります。

この5つを見ていきます。

Tube/Mu(真空管)

TubeとMuは同じ”真空管”を意味します。

1905に真空管が登場しました。

そこから、1960年頃まで真空管が活躍しました。

真空管の登場と共に今の電子音楽の基礎が形作られました。

シンセサイザーの原型のようなものは1930年代には形になってます。

この真空管を使ったコンプレッサーが「Tube/Mu」系のコンプレッサーです。

真空管系を使用したコンプレッサーは1950年代後半に登場しました。

(Fairchild 660 & 670 / 1959年)

特徴は、コンプの中では歴史が一番古く、ノイズ感が出たり、音が安定しにくいこと。

その不完全さが”温かみ”や”柔らかさ”と解釈され、今でも音楽業界ではよく使われています。

ただ、実機の真空管機材は手入れが大変です。

そこで、光学式などの試行錯誤が行われました。

Opt(光学式)

1930~1960年頃はレコードやテープのが盛んでした。

その中で出てきたのが、「Lichttonorgel」のような機材。

Lichttonorgelは、まずこのような円盤に音を記録します。

Wikipediaより引用

そして、一方に光の照射機をつける。

もう一方に受信機をつける。

円盤を動かして光のオン/オフの変化を得る → それを音に変換するという代物。

Wikipediaより引用

このように、情報を一度”光”に変換するのが「光学式」です。

この光学式を使ったコンプレッサーが光学式コンプレッサー。

光学式を使用したコンプレッサーは1960年代の前半に登場しました。

(LA-2A / 1962年)

特徴は、一度光に変換しているので、信号の伝達が上手く行きにくい事。

不完全で曖昧なかかり方になります。

また、アタックとリリースを早めることができません。

そのあいまいさが”自然”なかかり具合と評価されて、今でも音楽業界ではよく使われています。

FET(電界効果トランジスタ)

真空管は、短寿命、故障しやすい、メンテが大変などの課題がありました。

そこで、代わりとして開発されたのがトランジスタ。

そこ1つが電解効果トランジスタ(MOSFET → FET)です。

FETトランジスタを集めると、CPUなどの集積回路ができます。

電力効率やスイッチング速度が魅力で、電子工作で一番ベターな選択肢がFETトランジスタ。↓分かりやすい解説動画(登場するキャラがややキモイので注意)

◆FETトランジスタの特徴

・通常のトランジスタよりスイッチング速度が速い

FETを使用したコンプレッサーは1960年代後半に登場しました。

(Urei 1176 / 1967年)

特徴は、素早いアタックとリリースの設定が可能な事。

なので、ドラムなどのリズミカルなトラックに使うと効果的。

また、初期の方に出た仕組みのトランジスタで音楽用途で使うには、やや不安定で精密さに欠ける。

なので、音にざらついた質感が入ります。

この不完全さが悪く言えば”コンプ感”に繋がる。

よく言えば、色のついたドラムサウンドなどが作れる。

この軽い歪みのような色づきはロック系と相性がいい。

VCA(集積回路、普通のトランジスタ)

FETコンプは、精密さ不足によって起こる”ざらついた質感”が課題でした。

そして時代は進み、FET以外のトランジスタが登場。

やる事は同じですが、動作原理が異なるので性能が変わります。(詳細)

・バイポーラトランジスタ(BJT)

・絶縁ゲートトランジスタ(IGBT)…などそして、これらのトランジスタや、複数の要素や処理をまとめた「集積回路」も登場しました。

↓真ん中の黒い■が集積回路の一例。

集積回路は様々な形が存在します。

この小さい黒いパーツも集積回路です。

この集積回路を使用したコンプレッサーは1970年代~登場。

(SSLのBusコンプレッサーなど / 1976年)

全く同じではないと思いますが… いまでも”モノ”売られています。

SSLはソリッドステートロジックの略(会社名)

ソリッドステートはトランジスタなどの"半導体"の意味。

SSLはトランジスタ製品の先駆者的な会社。

そして、その音の良さからブランドモノ的立ち位置になりました。

(世間的に言うなら、ルイヴィトン的なイメージ)この集積回路を使用したコンプレッサーをVCAと呼びます。

集積回路の中身は基本、FETトランジスタが集まったものな気がするのですが…

技術者たちが頑張って、なにか色々調節したようです。

VCAは”Voltage Controlled Amplifier”の略です。

なので、電圧制御増幅器、電圧制御アンプの回路全体を意味します。

これは、コントロール用の信号を使って音量を変化させるもの。

このコントロール用の信号に”音量”を使えばコンプレッサーが完成します。(多分)

VCAもトランジスタ以降の技術なので素早いアタックとリリースの設定が可能。

違いは音の精度で、VCAはFETにあった音のざらつきを克服しました。

なので特徴は、FETにあったざらついた質感が無くなった事。

素早いアタックとリリースの設定が可能な上に、クリアな音が出るようになった事。

悪く言えば、個体差や機体差といったアナログ感が弱まりました。

ただ、デジタルコンプに比べれば、若干の個体差は残ってます。

デジタルコンプ(Vstプラグイン)

コンピューターの進歩が進み、DAWなどが誕生しました。

そして、プラグインとしてコンプレッサーが利用できるようになりました。

◆プラグインの主な2分類

・過去の名機を再現したプラグイン

・なにも再現せず、今の時代に合わせて新しい機能などを入れて作られたプラグイン

過去の名機再現が「モデリング」などと呼ばれます。

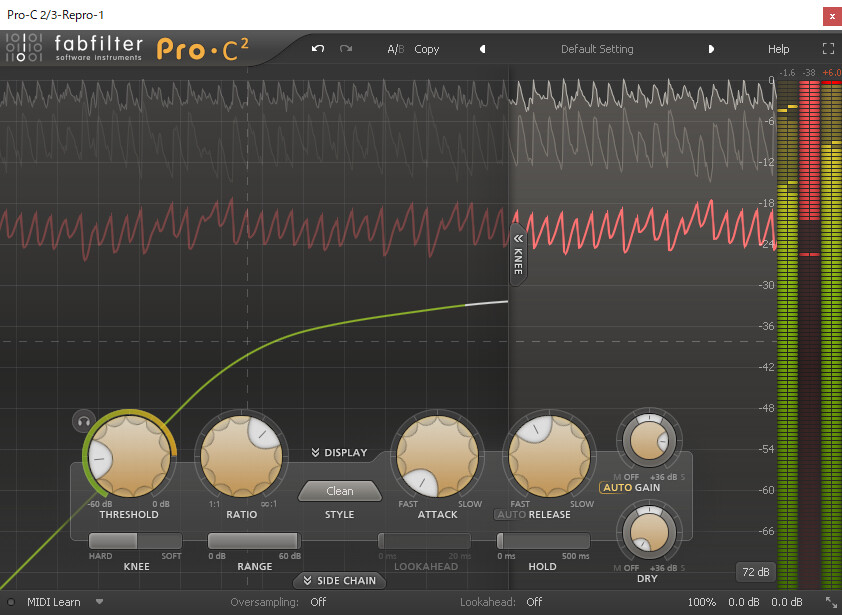

何も再現せず、新しい機能が入った方を「デジタルコンプ」と呼びます。一番わかりやすい特徴は、このようなデジタル表示。

旧式のコンプはメーターしか出ず、一気にわかりやすくなりました。

ほかにも、Pro-C2というデジタルコンプには先読み機能があります。

これは、次に来る音を予測して、急激な音変化や素早いアタックに対応できる機能です。

※ただ遅延などの問題が発生する。

デジタルコンプとVCAの比較。

デジタルの用がアタックが速く直角に近い動きをします。

また、帯域によってかかり方を変えれるマルチバンドルコンプも登場。

これもデジタルコンプ特有のモノです。

デジタルコンプをまとめると…

特徴は、新しい機能が増えて便利になった事。

アタックやリリースタイムもより早く設定できるようになりました。

機材系の色付け効果はほぼ無く、非常にクリアな"処理"が行えます。

ただその分のアナログ感や揺らぎやザラツキといった温かみが無くなった事がデメリット。OTTについて

OTTも、マルチバンドルがあるのでデジタル系です。

が、処理の癖が強すぎて、色付け用途で使われる謎コンプレッサーです。

これは、コンプというより「OTTというエフェクト」と考えた方が良いです。

もはやコンプと別モノ化したおもちゃ

デジタル系コンプレッサー的な要素はかなり少ないです。

なので別枠の扱いになりつつあります。

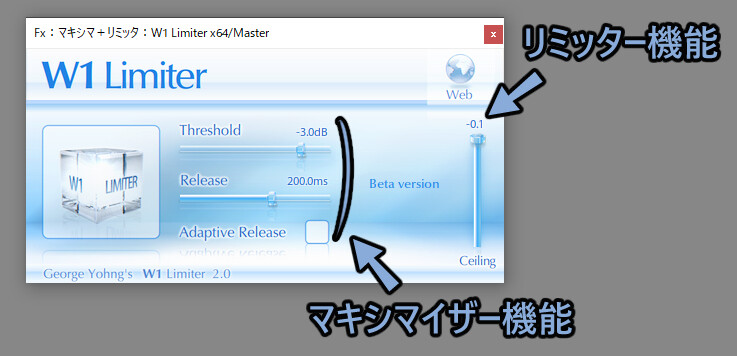

リミッターについて

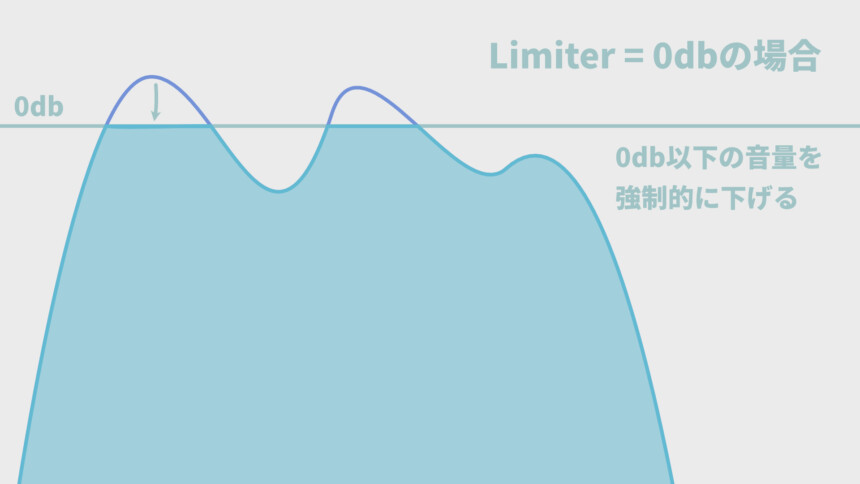

コンプレッサーと似た役割を果たすものに、リミッターがあります。

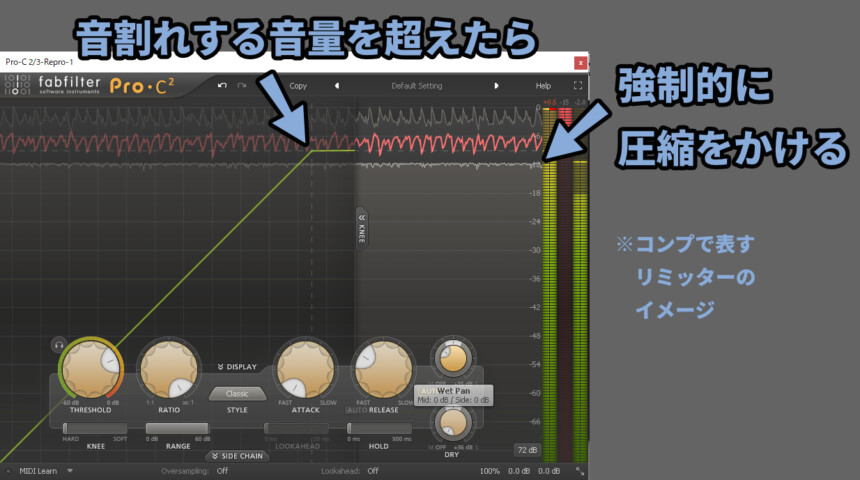

これは、一定音量を超えると強制的に音を圧縮するものです。

コンプより強制力が強く、音の劣化が強いとされています。

この特性の違いは、考え方の違いで起こります。(内部回路の違い)

・コンプレッサー = 入力信号で「音量を変化」させる回路

・リミッター = 入力信号で「出力を変化(ON/OFF)」させる回路

※入力信号=音量の大きい箇所

個人的な考え方ですが…

・コンプは圧縮 → 上からハンマーで何回も叩いて形にするイメージ

・リミッターはカット → 上からハサミで1発で切って形にするイメージ

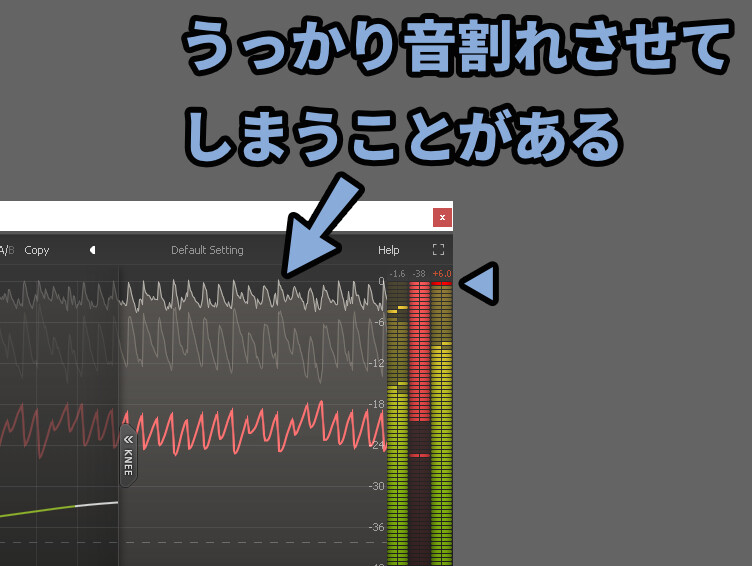

用途は、うっかり音割れさせてしまうことがあるのでその対策。

要するに保険です。

アタック0、Ratio最大にしたコンプのような動きで強制的に音を抑えます。

コンプレッサーで表すと下図のようなイメージです。

強制的に音を圧縮してるので、より荒れます。

一番の理想は「リミッターを使わない事」です。

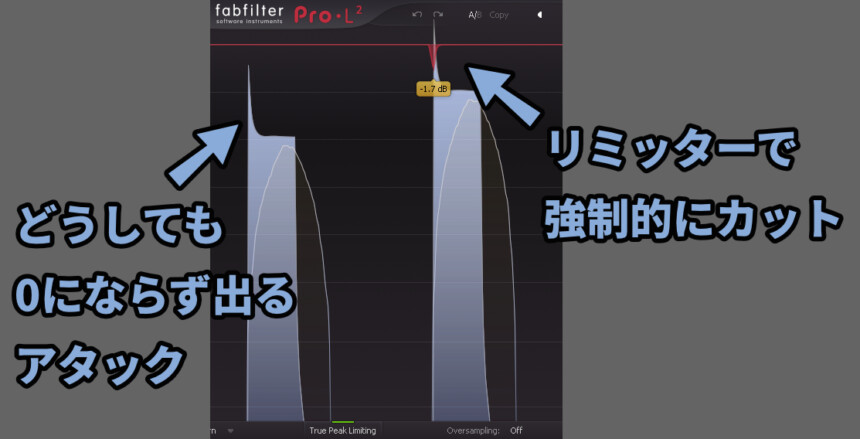

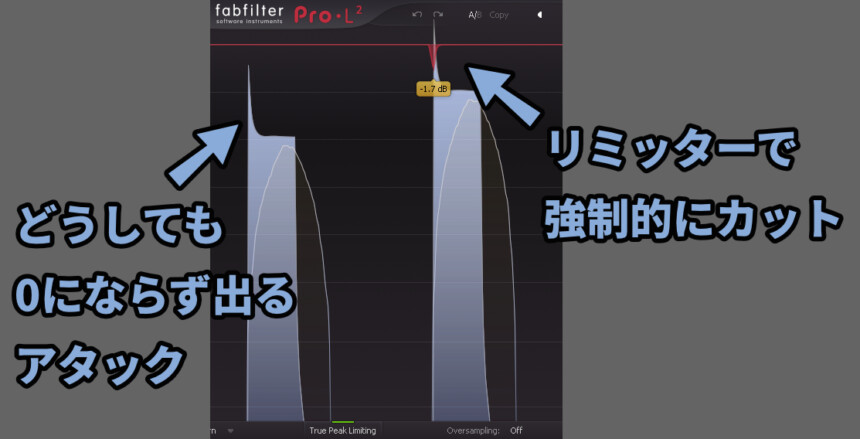

Pro – Lというリミッターははみ出た音量のdBを表示してくれます。

その分のOutput Gainを減らします。

すると、最大出力の音量が下がり、音割れが軽減されました。

また、あえてリミッターを使うことがあります。

コンプだと抑えれないアタックをリミッターでカット。

すると、音は悪くなりますが、音圧をより上げれます。

(マキシマイザー的な使い方)

リミッター大手のPro – Lであれば、かなり自然にカットできます。

ただ、使わない方が良い物という事は念頭に置いてください。

これが、リミッターです。

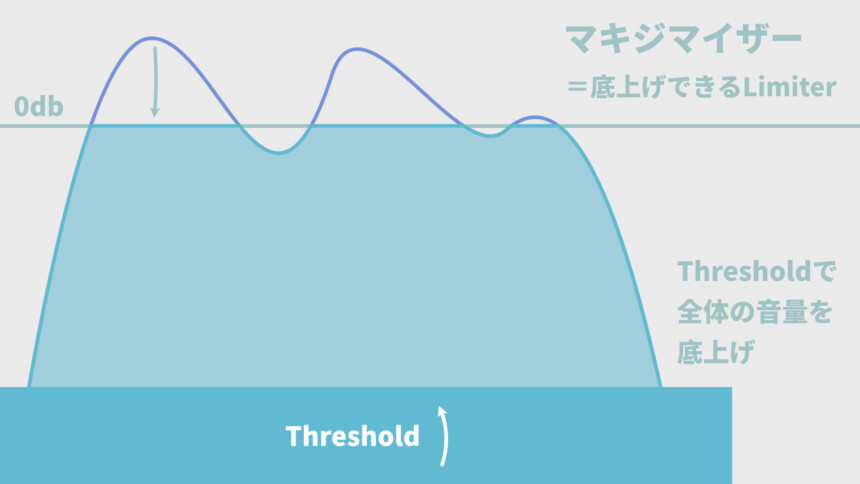

マキシマイザーについて

やっぱり、ダメと言われてもピークを削って音圧を上げたいですよね。

そこで登場するのが「マキシマイザー」です。

マキシマイザーは、ピークを越えることを前提に作られたリミッター。

通常のリミッターは、閾値に当たるかどうかを監視し、当たると処理が入る。

マキシマイザーは底上げ機能がついたリミッター。

ThresholdやGainを上げて全体を底上げする。

そして、閾値に当てに行って音圧を上げる。

リミッターより少し綺麗に音を圧縮できる処理が入っている。

これが、マキシマイザーです。

が、現在ではリミッターの性能向上で、マキシマイザーは違いは無くなってきています。

フリーのリミッター「W1 Limiter」などは、普通にマキシマイザー的な機能が入ってます。

Pro-LもGainで音を底上げできます。

そして、下手なマキシマイザーより綺麗に音を圧縮してくれます。

(圧縮効果を選ぶ設定項目などがあります)

リミッター、マキシマイザー、どちらも現状はほぼ同じモノと考えて大丈夫です。

どちらとも、かけすぎには注意という点だけ意識してください。

おまけ:おすすめコンプレッサー

Tube/Mu系(真空管系)

真空管系コンプの実機は「Fairchild 660 & 670」が有名です。

・660 = モノラル

・670 = ステレオ

これの再現は「Overloud Comp 670」や「Fairchild Tube Limiter Collection」があります。

持って無いので分からないですが…

ネットのレビューをパッと見た感じ、

Overloud Comp 670の方が評価は高そうです。

もう1つ有名なTubeコンプの実機はManleyの「Stereo Variable Mu Limiter Compressor」です。

これの再現で一番有名なのが「Pulsar Mu」です。

Pulsarというメーカーは、ほぼ実機という評価を受けるような製品を作ってます。

このメーカーはとてもおすすめ。

私が持ってるTubeコンプもPulsar Muです。

Pulsar Muの個人的推しポイントは「デジタル表記」に変更できる事。

デジタル育ちの私には、これが分かりやすくて非常に助かります。

あとは歴史オタクや石油王でない限り、Tube系の多重所持は不要…?

ビートルズ好きでその曲に使われたコンプを使いたい方は「Fairchild 660 & 670」を選ぶ。

といった世界になってきます。

そこまでの猛者は実機を買いだす…。

Opt系

光学系コンプの実機は「LA-2A」や「LA-3A」が有名です。

・LA-2A → アタックとリリースが遅い

・LA-3A → アタックとリリースが速い

これの再現コンプは、いろんなメーカーが大量に出してます。

UADが有名のようです。(UAD=Universal Audio社)

選ぶ際は体験版を入れて聞き比べるのをおすすめします。

また、OptコンプはShadow Hills Class Aというにも付属してます。

ちなみに、Shadow Hillsは通常版とClass A版があります。

基本的に「Class A」がおすすめ。

◆無印とClass Aの違い

・Class Aの方が機能が多い

・音も綺麗さもAの方が上という評価が多い他にもPro-Cといったデジタルコンプでは、Optコンプの動きを再現する機能があります。

歴史好きのこだわり派以外は、Shadow Hills Class AやPro-Cで大丈夫と思います。

コアなOpt好きの方は、「LA-2A」や「LA-3A」を使う事をおすすめします。

ちなみに私は、LA-系のOptコンプは持ってません。

FET系

FET系コンプの実機は「Urei 1176」が有名です。

また、1176にもいろいろな種類があります。

1176 Rev.A、Rev.E、Rev.H…など、画面の色の違いで表現されます。

これの純粋な再現なら、いろんなメーカーが出してます。

WAVESの「CLA-76」あたりが有名。

これは、Rev.AとRev.Eのセットです。

UADはRev.A、Rev.E、Rev.AEの3つのバージョン再現を出してます。

そして、1176のステレオ版として実機の「Urei 1178」が出ました。

が、こちらはあまり人気が出ませんでした。

◆Urei 1178が人気にならなかった理由

・1176で人気が無かったRev Hを土台にして作られた

・実機だと、ステレオでアタック、リリース、レシオが共通で使いにくかったそしてこれらの課題をクリアして1178を再現しようとしたのが「Pulsar 1178」です。

◆Pulsar 1176が行った改善

・メーターのデジタル化

・機体差のような違いを「Saturation モード」で表現

・マルチバンドコンプレッサー内蔵(Sidechain EQ)これは音が良く高性能で、FET系の定番コンプになりつつあります。

また、Pulsarから、このUrei 1176を超簡素化した「Smasher」が出ています。

こちらは、よく無料セールで出されたりします。

この記事でも紹介したコレです。

おすすめFETコンプをまとめると下記のようになります。

・無料でほしいなら「Smasher」の無料配布を待って入手する

・手軽に高機能なFETが使いたいなら圧倒的に「Pulsar 1178」がおすすめ

・1176にこだわり、Rev.単位まで使い分けたいなら「UAD 1176」などを使用1176は様々なメーカーが出してるので体験版で聞き比べてください。

ちなみに私は、無料Smasherを貰っただけで終わりました。

1178、気になるんですが…

ジャンル的にギターを使ったロック、みたいな曲を作る予定がない。

買っても、ガッツリ使わなそうなので保留。

VCA系

VCA系コンプの実機は「SSL Bus Compressor」が有名です。

これは、公式が再現プラグインを出してるのでコレを使いましょう。

さらに、SSLがデジタル系の機能を入れたコンプを出してます。

こちらもおすすめ。

あとは、Shadow Hills Class Aも有名です。

Opt機能もありますが、VCAコンプの機能もあります。

VCA系は「SSL」と「Shadow Hills Class A」の2強感。

この2つが定番コンプとされてます。

◆個人的な聞き比べ感想

・SSLの方がキラキラした感じになる

・Class Aは強くはっきりした感じになる

…といっても、VCAは精度が高いコンプなので、

大きな個体差は出にくく分かりにくいですが。あとは、「DIAMOND Lift 3」はいいぞ、と評価してる人も居ます。

正直、好みの世界。

そして始まるのが、無料体験版によるこのような聞き比べ。

デジタル系

デジタル系はお金があれば「Pro – C」と「Pro – MB」がおすすめ。

なければフリーやDAW付属のコンプで大丈夫です。(ちょっと音が悪くなることがあります)

「Pro-C」は画面が非常に分かりやすいのです。

なので一番最初のコンプや理解を深める学習用途でもおすすめ。

また、Pro-C系を買うなら「Mastering Bundle」をおすすめします。

初手から最強になれます。

◆Mastering Bundleの中身

・Pro-C = コンプレッサー

・Pro-MB = マルチバンドルコンプレッサー

・Pro-L = リミッター(実質、マキシマイザー)

・Pro-Q = EQ、イゴライザー

変なモノを複数買って使わなくなるより…

良いモノを1つ先に買った方が経済的に優しい問題。

FabFilter社のProシリーズは本当に癖がなく自然。

色付けには向かないですが”The 処理”的な効果を狙いたい時におすすめ。

「Mastering Bundle」の4つは持ってて損はしません。

これ買っておけば、音を整える系の問題はほぼ解決します。

値段が高い以外の問題は無く、ほぼ必須のプラグイン。

またPro-Cは「Style」で8種類の特性を扱えます。

Styleの大まかな意味は下記の通り。

・Clean → クリアな処理1(デジタルに相当)

・Classoc → クリアな処理2(デジタルに相当)

・Opto → 弱くゆったりとした処理(光学式に相当)

・Vocal → 声を強調するのに向いた処理(ボーカル向けに補正したFETに相当)

・Mastaring → クリアな処理3(デジタルに相当)

・Bus → 全体のトラックに刺して使い、まとまりを作る(VCAなどに相当)

・Punch → 公式の説明を翻訳すると「伝統的なアナログコンプ」(たぶん通常のFETに相当)

・Pumping → 過剰めな色付け効果(たぶんTubeに相当)

公式ドキュメントの説明が分かりづらすぎる問題があり…

正確な意味から変わってる可能性があります。

(英語圏のスラングを使ってるっぽいので謎翻訳でした><)

音的にはこんな感じです。

ビンテージ系の再現ソフトとして真っ先に「Pro-C」の名前が上がる事は無いですが…

Pro-Cを1つ買ってしまえばコンプレッサーのスターターキット的なモノを入手できます。

→ これが結構強い説…。

Tube、Opt、FET、VCA、デジタルの5つを買いそろえるよりは…

経済的に優しい。

そして最強と思わしきデジタルコンプが手に入る。

そこから必要になれば、これまで紹介したコンプを買いそろえるで良いと思います。

(Pulsar MuやPulsar 1178など)

OTT

OTTも、マルチバンドルがあるのでデジタル系なのですが…

クセが強すぎて、色付け用途で使われる謎コンプレッサー(?)です。

デジタル系コンプレッサー的な要素はかなり少ないので別枠として紹介。

無料で使えて、刺せば今どきっぽい音になる魔法のコンプ(?)

これに関しては、コンプより「OTTというエフェクト」と考えた方が良いです。

こちらもおすすめ。

まとめ

今回はコンプレッサーの使い方について紹介しました。

・基本は音圧を上げるために使う

・音圧を上げると、音量の変化が失われる

・色付け用途でも使われる

・コンプの区分は主に5つあって、音の色のつき方が微妙に違う

・入れた方が良いかどうかは”どんな音を作りたいか”による

また、他にも音楽について解説してます。

ぜひ、こちらもご覧ください。

コメント