はじめに

今回はミキシングのやり方、なぜ必要なのかについて解説します。

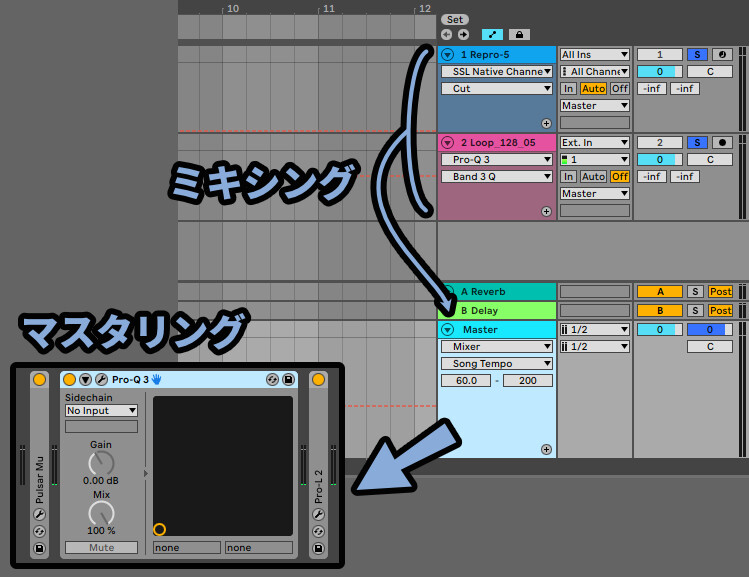

マスタリングとの違い

ミキシングは「複数のトラック」のバランスを整える作業です。

マスタリングは「トラック全体」のバランスを整える作業です。

ミキシングは1つ1つのトラックを個別に編集します。

マスタリングはマスタートラックを編集します。

基本的に、ミキシングだけで曲を完成させます。マスタリングでやるような調整は、本当に微妙な違いだけです。

EQで紹介するなら下図のような違いです。(1.5dB以下の編集)

良い聞き比べ動画があったので紹介。

マスタリングは、このぐらいの違いを作る処理です。

マスタリングの詳細はこちらで解説。

ミキシングがなぜ必要なのか

現実空間では「ピアノ」と「バイオリン」が同じ空間で鳴っても特に問題は起きません。

が、DAWでは2つ以上の音を同時にならす事が大きな問題になります。

◆2つ以上の音を鳴らすのが問題になる理由

・デジタルでは複数の音が、波の合成で加算されて、1つの音の波になる

・デジタルツールではボリュームの上限が決まってる

・ボリュームの上限を超えると音割れするリアルでは、1dB+1dB = 2dBのように上げて大丈夫です。

が、デジタルでは、1dB+1dB = 2dBのように上げていくと音割れします。

ミキシングの処理の1つが「音量の操作」です。

なので、この現象や音量についてもう少し掘り下げて解説します。

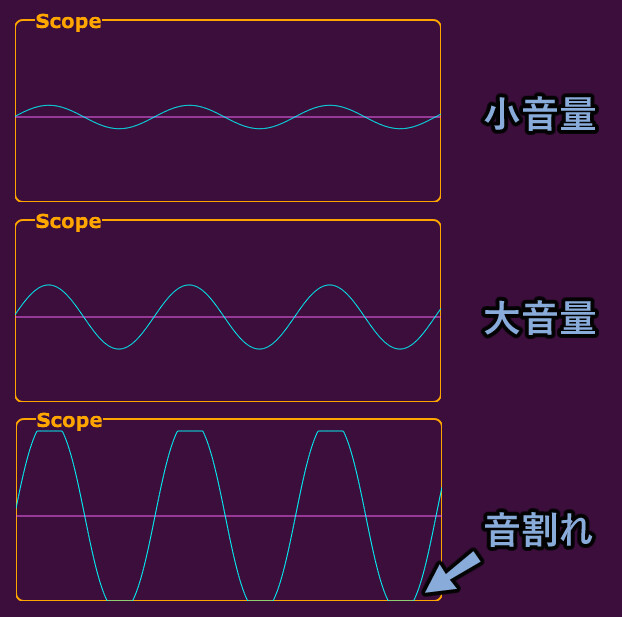

音割れの基本

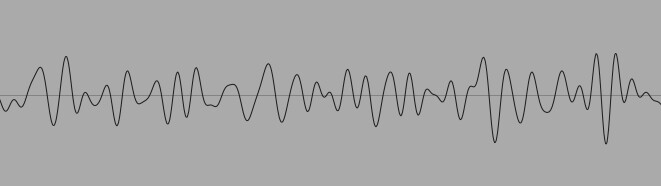

音量の大きさは、波の大きさで決まります。

そして、デジタルツールには出せる音量の上限があります。

なので、波が一定の大きさになると音割れします。

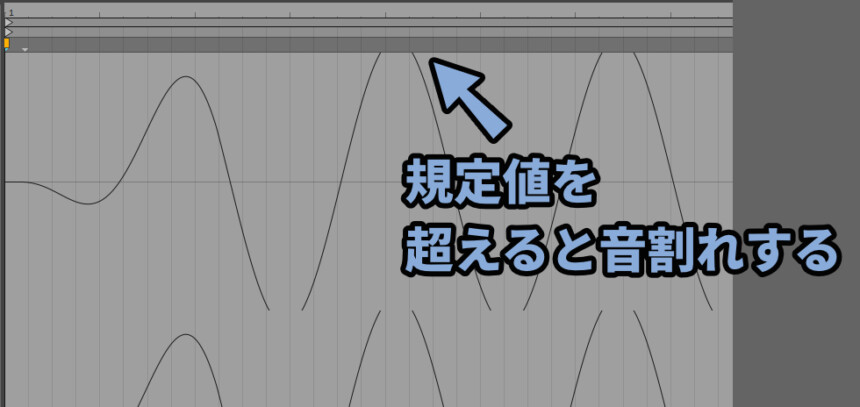

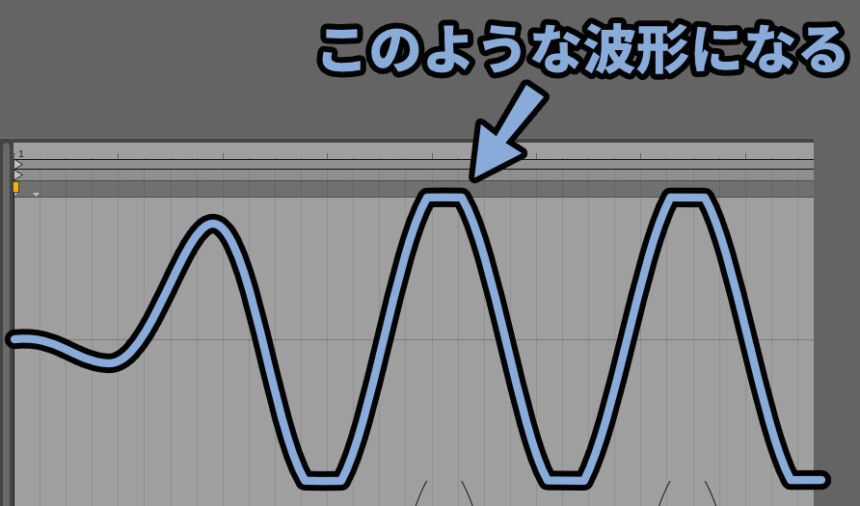

こちらを詳しく解説するため、音割れギリギリのSin波を用意しました。

こちらの音量を上げると、音割れします。

規定値を超えている所の波形が潰れます。

そして、少し矩形波に近づいたような音になります。

これが、音割れの基本です。

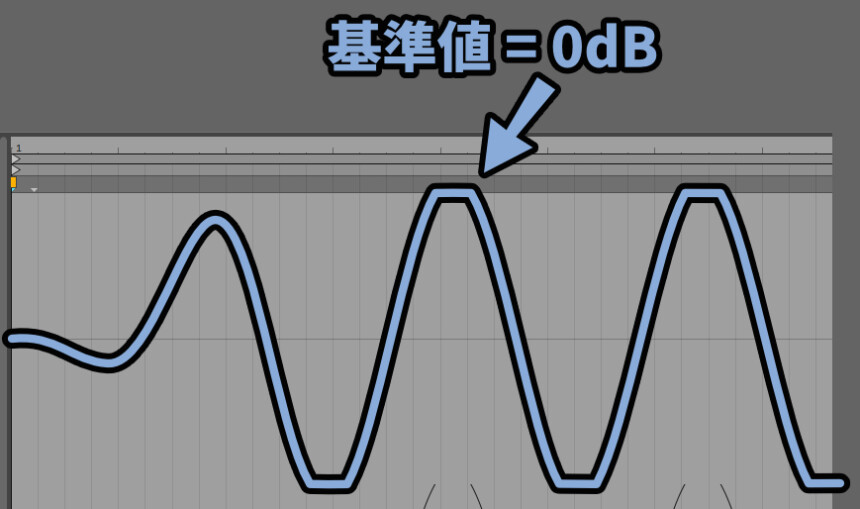

音の規定値、0dBについて

DTMの音割れ規定値は「0dB」です。

0dBは、音量が0ではありません。

dBは対数を使った比率、割合を表す単位です。

なので「何か」を基準にして、その割合を表してます。

◆dBの単位の基準

・0dB = 何かの"1倍"とする

・0dBを「パソコンが扱える最大音量」と決める → dBFS(PCで扱える音量の単位)

・0dBを「人が聞き取れる最小の音」と決める → dBSPL(一般的な音量の単位)

DTMではdBFSが使われます。

0dB = 最大の音量の1倍、という事だけ分かれば大丈夫です。つまり、DTMの0dBは「PCが扱える最大の音」の1倍という意味です。

1/2になる-6dBの場合、「PCが扱える最大の音」の0.5倍になります。

これが、0dBについての解説です。

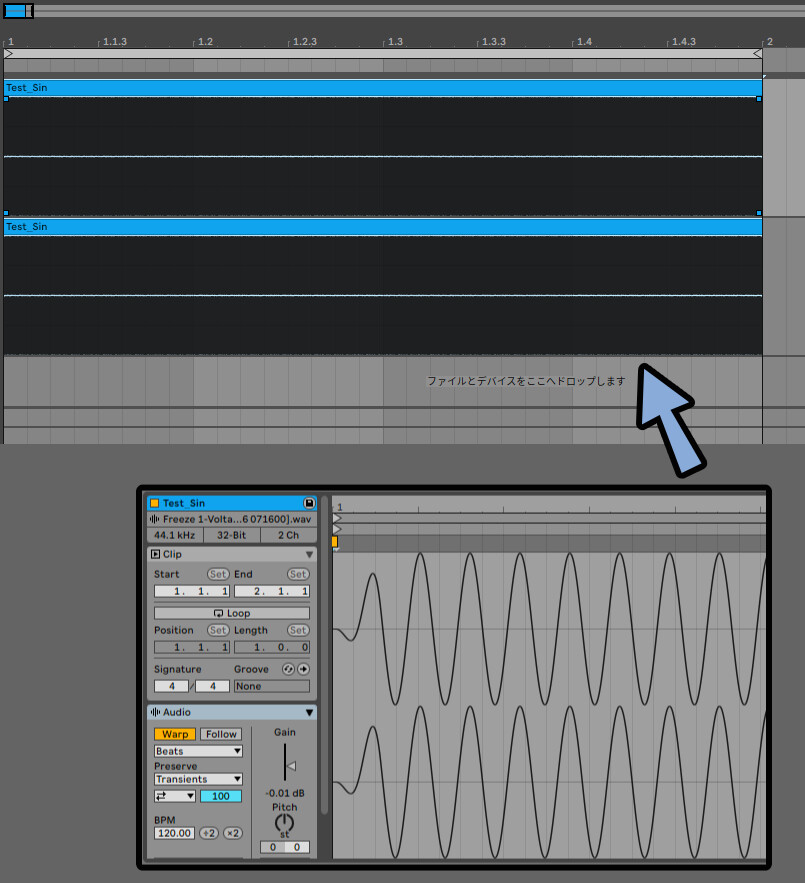

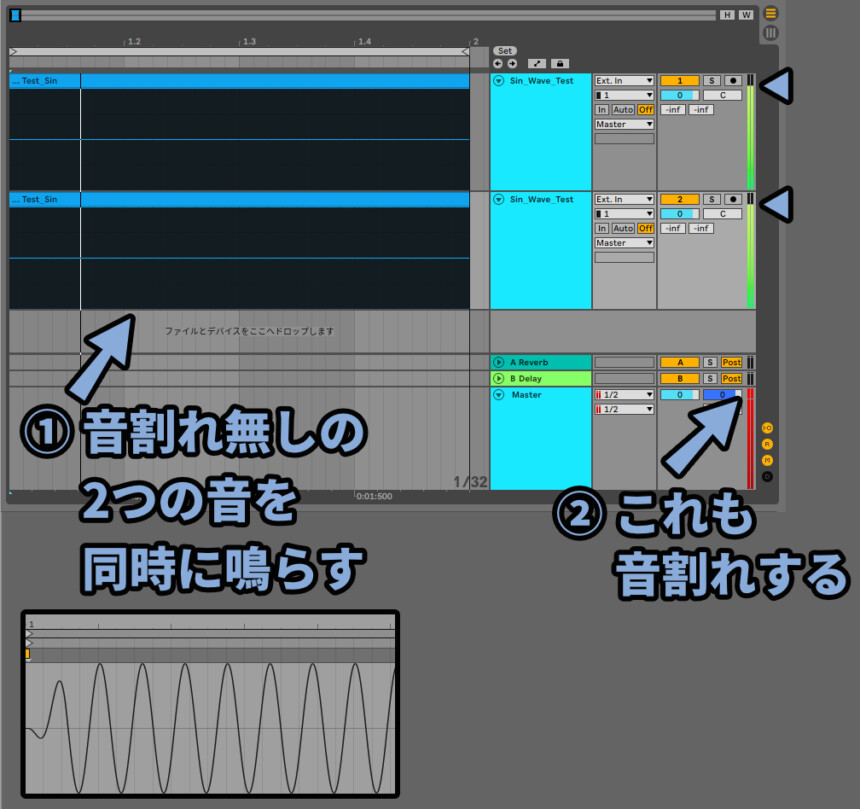

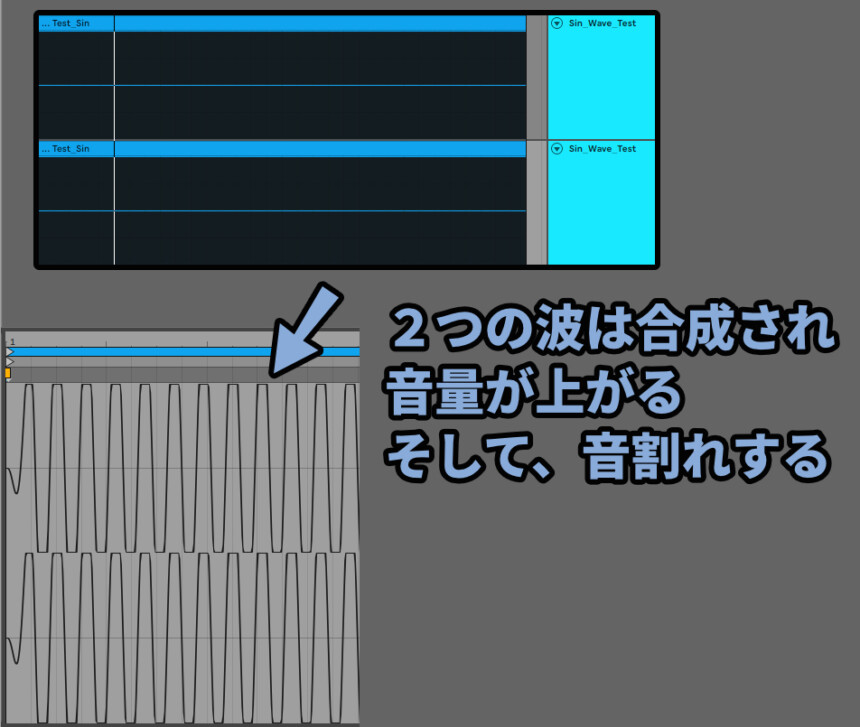

波は加算される

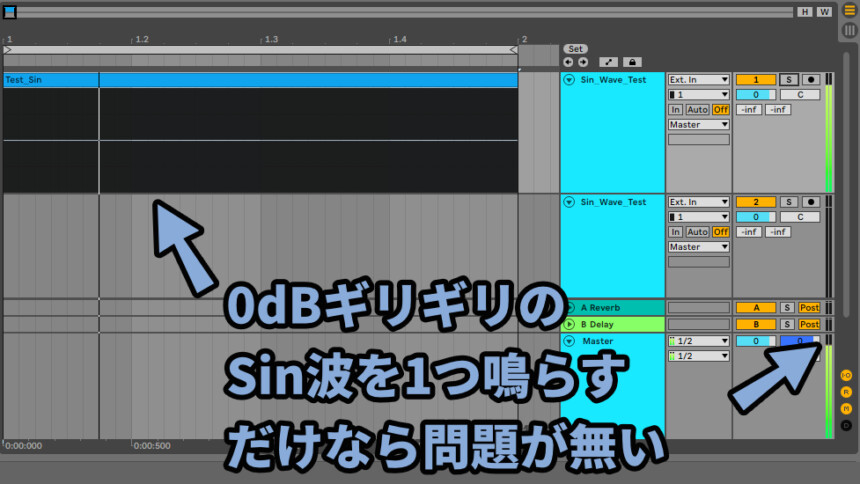

0dBギリギリのSin波“1つ”を鳴らします。

これだけなら、問題は起こりません。

0dBギリギリのSin波“2つ”を鳴らします。

すると、0dBを超えて、音割れします。

これは、波の合成の影響です。

2つ以上の波がぶつかると“変化量の加算”されます。

先ほどの0dBギリギリのSin派を2つ鳴らした時も、この“変化量の加算”が起こってます。

これが、波は加算される事の紹介です。

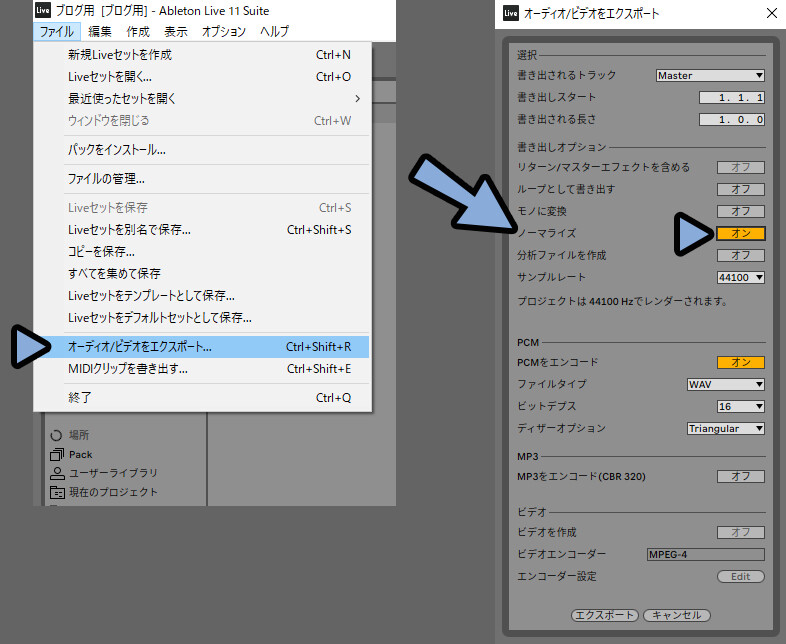

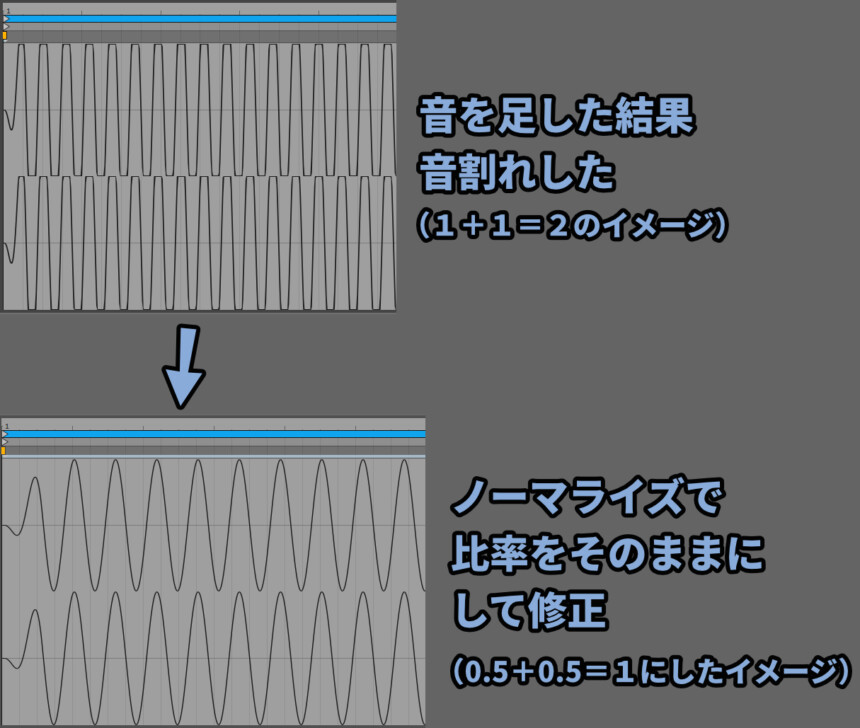

ノーマライズ処理について

音割れを防ぐ機能に「ノーマライズ」というモノがあります。

これは、比率を保った状態で行う音量変更です。

音割れした音は、1+1=2にしてました。

1を音割れ音量とする場合、ノーマライズは比率を保つので0.5+0.5=1になります。

これが、ノーマライズ処理です。

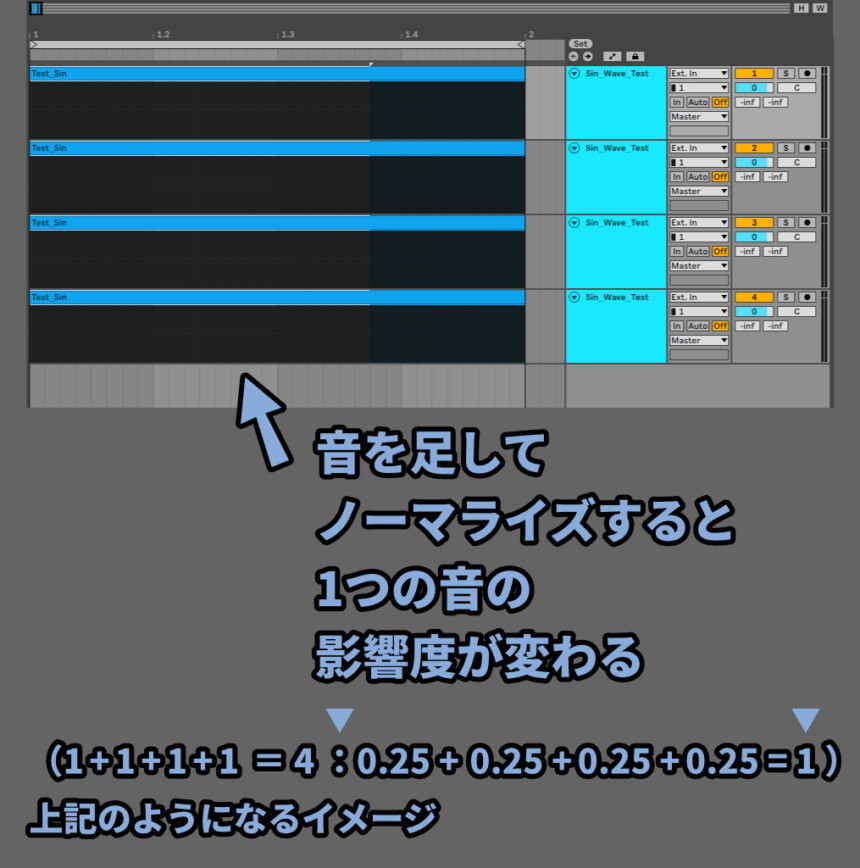

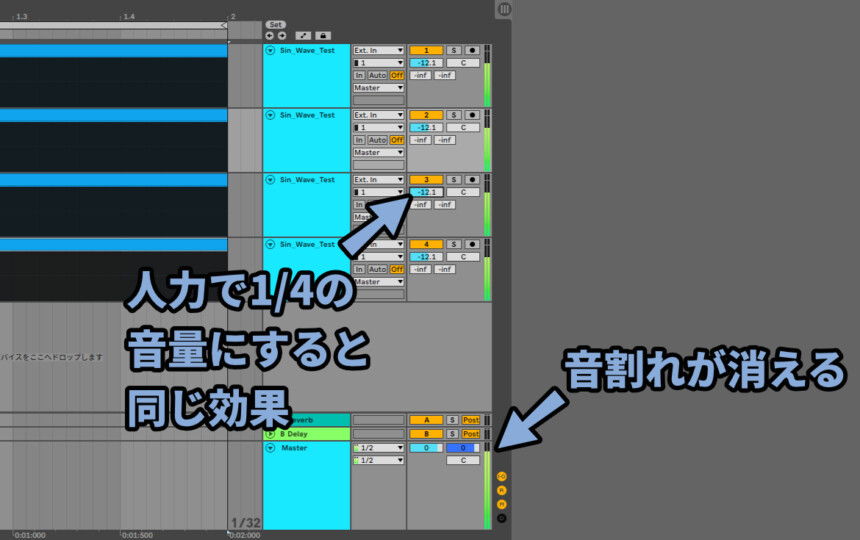

音量の調整

ノーマライズは比率を保った状態まま音量変更を行います。

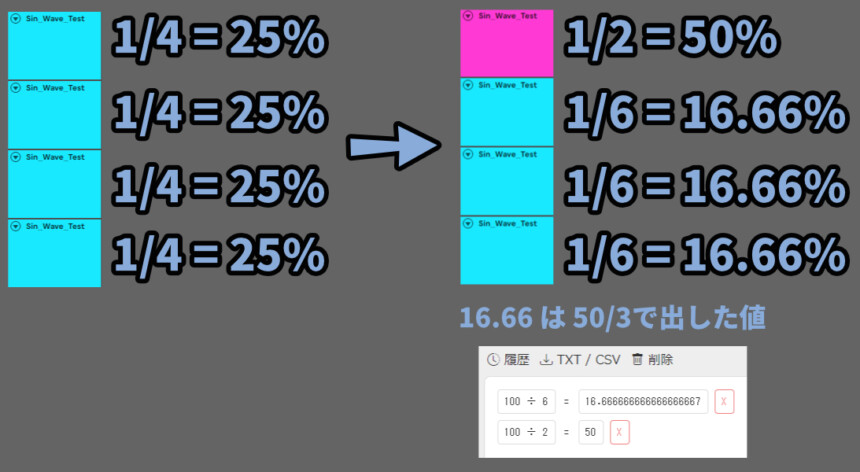

なので、音割れギリギリのSin波4つを鳴らすと1つの影響度は0.25倍になります。

つまり、人力で1/4の音量にすると同じ効果が得られます。(=0.25倍 =25%)

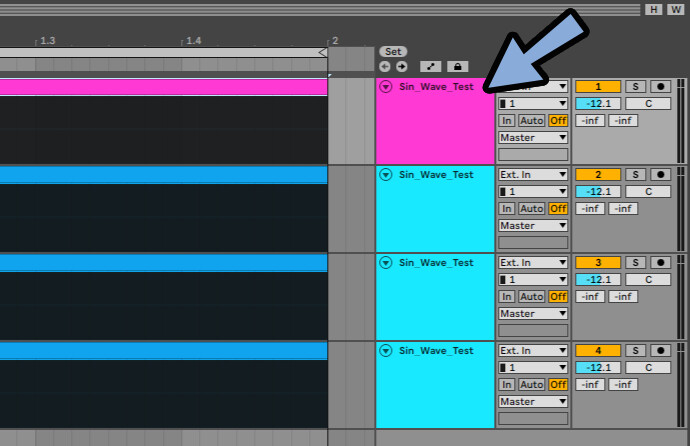

実際の音楽ではすべて均等な音量はほぼ無いです。

強調するために、音量を変えます。

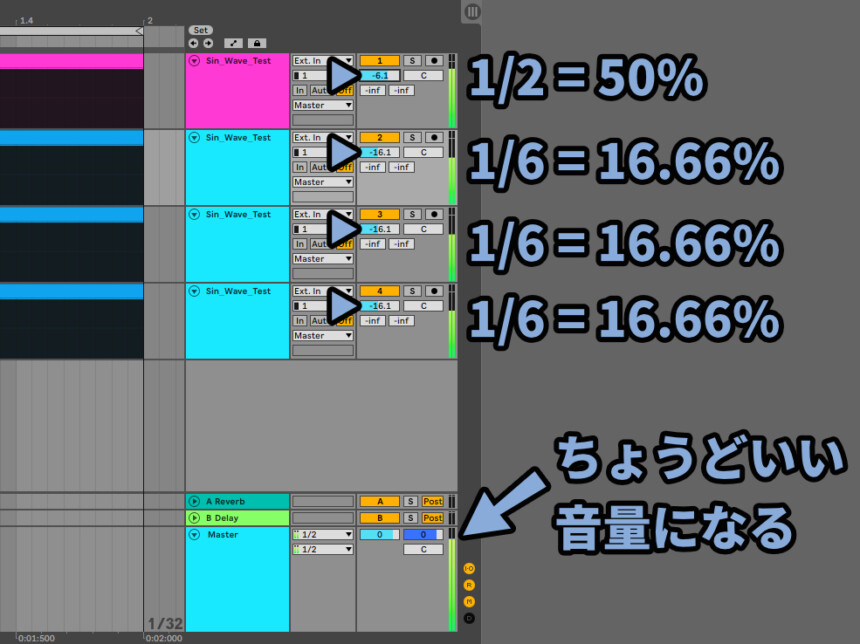

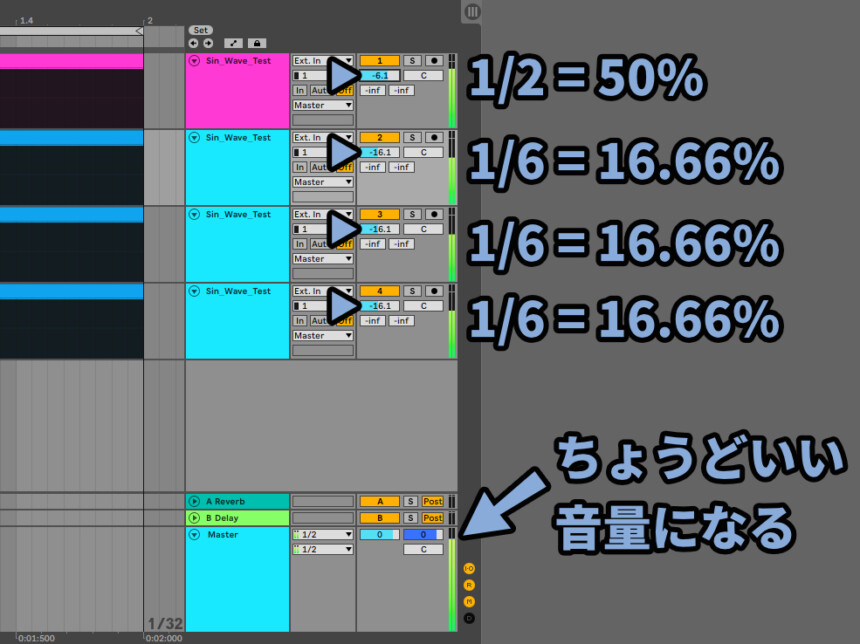

ここでは一番上を「1/2」、それ以外を「1/6」にするとを想定します。

この場合「50%=-6.1dB、16.66%=-16.1dB」です。

これを当てはめると、音割れギリギリのちょうどいい音量になります。

次は、この1/2や1/4の音量にするための「dB」を調べる計算方法を紹介します。

簡易版のdB計算

dBは対数です。

ちゃんとした計算をすると非常に手間がかかります。

こちらのようなサイトで計算+計算式が見れます。

-1 dBなどを入力すると、電圧比の所に変化の倍率が出てきます。

ただ、数学の知識が無いと倍率からdBを計算できない。

dBを1つ1つ入力して調べるのも大変。

そこで、簡易的な方法でdBを計算します。

それが「ポイントとなるdBだけ抑えて、合成する」方法です。

◆ポイントとなるdBの値

・ -1dB ≒「0.90倍」≒「90.0%」≒「1/ 1.1倍」

・ -3dB ≒「0.70倍」≒「70.0%」≒「1/ 1.4倍」

・ -6dB ≒「0.50倍」≒「50.0%」≒「1/ 2.0倍」

・-10dB ≒「0.33倍」≒「33.3%」≒「1/ 3.0倍」

・-12dB ≒「0.25倍」≒「25.0%」≒「1/ 4.0倍」

・-14dB ≒「0.20倍」≒「20.0%」≒「1/ 5.0倍」

・-20dB ≒「0.10倍」≒「10.0%」≒「1/10.0倍」

・-30dB ≒「0.001倍」≒「0.1%」≒「1/1000.0倍」

「≒」はおよそという意味。

※正確な数字は、1.9952…のような小数になるのでこの表記を使用。この、dBのポイントを下記のように計算します。

◆簡易dBの計算

1,倍率の計算はかけ算、dBの計算は足し算にする。

2,計算結果に「-0.1dB」する。(小数点の誤差対策)

→ -1dB ≒「0.90倍」≒「90.0%」≒「1/ 1.1倍」

→ 誤差対策で-0.1dBを入れて、-1.1dBを使う。

ーーーーー

◆問1:音量を8分の1にする

(100/8 = 12.5→ 12.5%にする)

◆答1:

・8分の1=1/8

・1/8=1/2×1/4

・1/2は-6dB、1/4は-12dB

・この2つのdBを足し合わせる

・-6dBと-14dBを足し合わせると、-18dBになる。

・誤差対策に-0.1dBをして、-18.1dB

◆dB計算サイトで確認

→ -18dB = 0.125892… ≒ 0.125倍 ≒ 12.5% → 1/8

ーーーーー

◆問2:音量を15分の1にする

(100/15=6.66 → およそ6%にする)

◆答2:

15分の1=1/15 =1/3×1/5

・1/3は-10dB

・1/5は-14dB

合わせて → -24dB

・誤差対策に-0.1dBをして、-24.1dB

◆dB計算サイトで確認

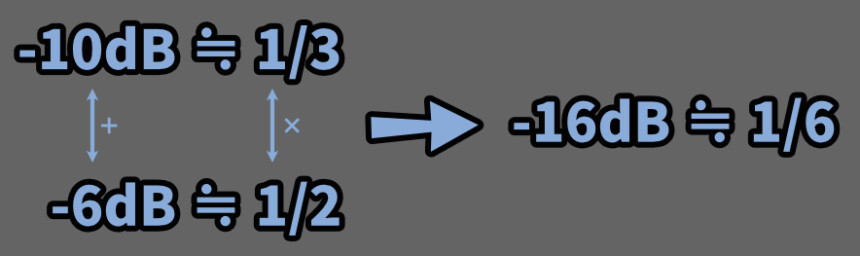

→ -24dB = 0.063095… ≒ 0.06倍 ≒ 6% → 1/15なので先ほどの「1/6」になるdBは、下記のように計算できます。

このように、計算すると、ちょうどいい音量が作れます。

これが、簡易版のdB計算です。

そして、ミキシングで最も重要な「音量」の処理です。

コンソールについて

スタジオに設置させてる大型ミキサーを「コンソール」と言います。

こちらの図のようなモノです。

DTMにも、コンソールのような部分があります。

ここで、基本となる音量を操作できます。

コンソールから1レーン取り出したものを「チャンネルストリップ」と呼びます。

チャンネルストリップには、ミキシングに必要とされる様々な機能が入ってます。

コンソールとチャンネルストリップで有名なのはSSLというメーカーの機材です。

こちら、公式がソフトで再現したプラグインを売ってます。

SSLのチャンネルストリップには下記の要素が入ってます。

・音量調整

・位相反転

・音の広がり感調整(定位)

・EQ

・コンプレッサー

・ノイズ除去

この記事では、この5つをのミキシング要素として扱います。

音量は解説したので、それ以外の4つを解説していきます。

聞こえてくる方向調整(定位)

聞こえてくる方向の調整は下記の2つ。

・Width振り(空間感)

・Pan振り(L/R)

Width振り(空間感)

音はWidthを上げると空間感が広がります。

リバーブのような効果が入り、音量が上がるので注意。

音の広げ方は下記。

・リズム系の楽器を中央にする(音を広げない)

・周波数が高めの楽器の音を広げる

・生音系の楽器はより広げる

こちらの図などが参考になります。

これが、Width振りです。

Pan振り

音は右と左の方向に分けて変化をつけることができます。

どちらか一方に音量を上げると、上げた方の音量が若干上がります。

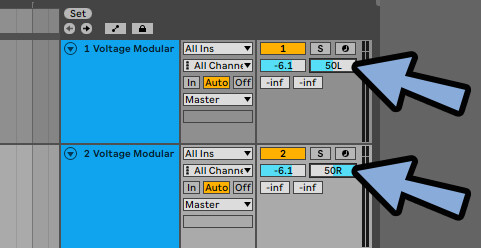

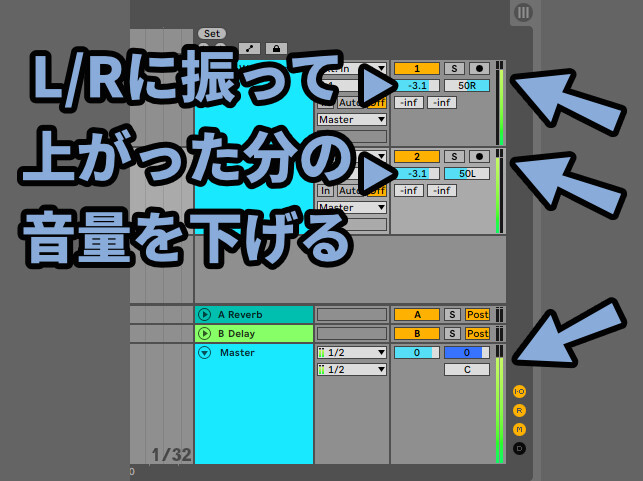

音割れギリギリのL/RのSin波を用意しました。(なぜが-3.1dB)

この2つを合わせると、音割れはしません。

この事から、LとRの音は互いに加算されない事が分かります。

これは録音した音に、L/Rの音量差がある場合の補正が目的です。

なので、あまり使われません。

が、楽器の立ち位置や、機材の不完全さを再現するために少しだけズラすことがあります。

以上が定位関係の処理です。

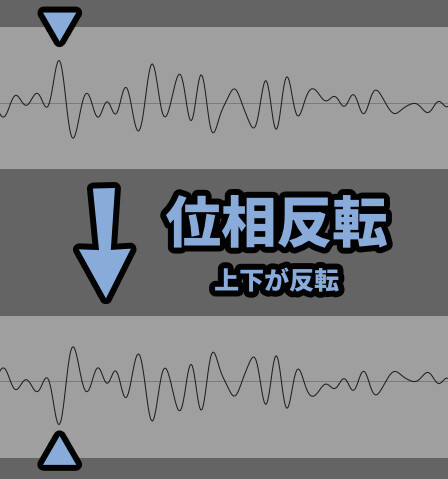

位相反転

位相とは、波形です。

反転ボタン1を押すと位相が反転。

位相を反転させると、波の上下が反転します。

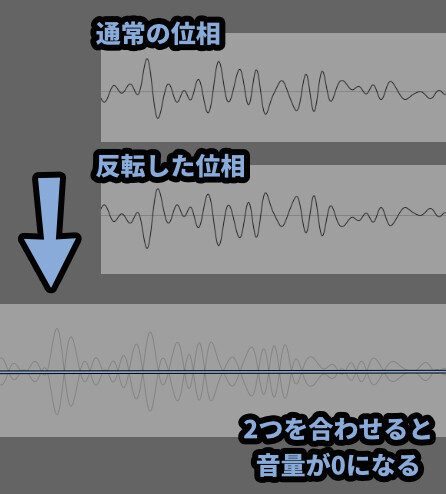

「通常位相の音」と「反転した位相の音」を同時に鳴らすと音が消えます。

これは、波の合成されるからです。

これは、一般DTMerではあまり使いません。

◆依存反転の使い道

・ボーカルだけ抜き出す(声アリ音源 + 反転した声なし音源 = ボーカルだけ)

・デノイズ機能に使う(音源 + 反転した周囲のノイズを当てる = ノイズが取れる)

・ドラムなどの録音の際、上下にマイクを置くことがある。

→ 上下のマイクで位相が変わる

→ 片側だけ反転させてクリアな音にする

…などの使い方をします。位相を反転すると音の性質も若干変わります。

一般DTMerには「しっくりこなかった場合に押すボタン」ぐらいの認識で大丈夫です。

EQとフィルターで帯域を調整

EQとフィルターは周波数に合わせて音量を上げ下げする処理です。

SSLのストリップの左側にあります。

・dB = 変化量(Gainと同じ)

・kHz = 変化させる周波数(FREQと同じ)

・Q = 変化の鋭利さ

Pro = QというEQで表すと、下図のような音量変化を加えることができます。

フィルターはこのように、カットだけを行います。

EQは音量の増加です。

なので、ブーストだけすると音割れします。

このように、全体が0dBラインぎりぎりの場合、上げると音割れするので注意。

音割れ回避として、全体を下げる必要があります。

つまり、「何かを上げる処理は、それ以外を下げる」結果につながります。

どこを上げ下げするかは、楽器によって異なります。

基本的には、下図のような帯域で考えられます。

端の方はほとんど聞こえないので少しカット。

そして、開いた音量で得意な帯域を強調するのが基本的な使い方です。

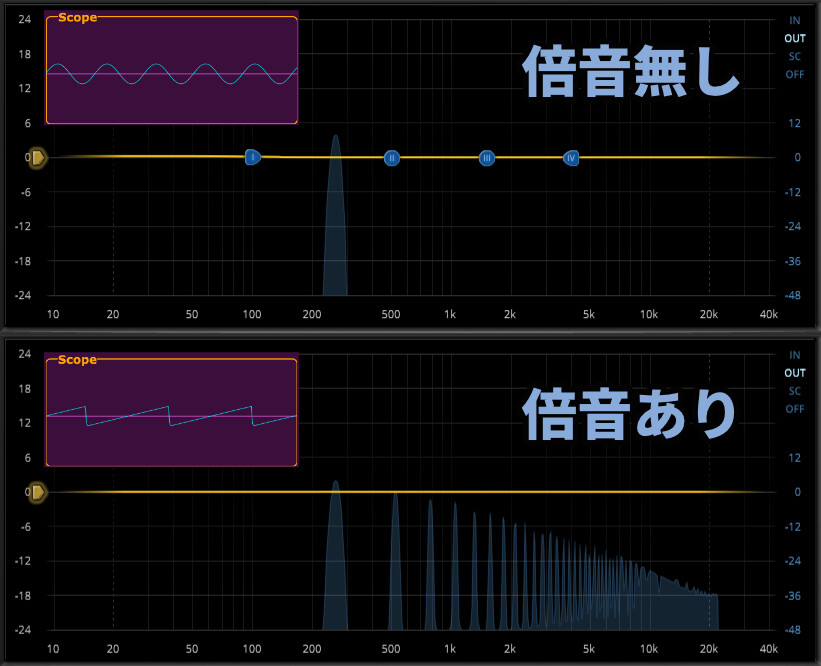

ただ、波形のような”音の個性”は倍音部分にあります。

大幅にカットすると、音の個性が失われるので注意。

ミキシングでは、さらに他の楽器との兼ね合いを考えて被りを避けるようにEQを使います。

ここまで大きな変化は少ないですが…

大事なのは、楽器の特性に合わせて「帯域を譲り合う」という考え方。

これに基づいてEQをかけます。

あとは、2つ以上の音を重ねると、倍音が重なり不要なひずみが生まれることがあります。

特に高い帯域に注意。

この歪みもEQでとる必要が出てきます。

2000~4000Hzが人間の耳が最も敏感な帯域なのでここがカットの第一候補。

ただ、音のひずみを取る、と言われても、一般人にはこの「ひずみ」が何かを認知できません。

認知できるようになるには…”経験”しかありません。

おすすめの勉強法は、プロの人がEQでひずみを取る様子の動画を見る事。

もしくは、Pro – Qを買って、歪み検知機能を使う。

その機能通りに1度カットして聞き比べる方法。

EQの詳細はこちらで解説。

以上がEQとフィルターです。

ダイナミクスの操作

ダイナミクスは大きい音や小さい音に対する音量の操作です。

コンプレッサーやノイズゲートなどが使われます。

・コンプレッサーは「大きい音を」を検知して音量を下げる

・ノイズゲートは「小さい音を」を検知して音量を下げるこの2つは他の音との兼ね合いを調整するより、1トラックの音作りがメインになります。

なので、少しミキシングとはズレます。

が、SSLストリップに入ってるので解説。

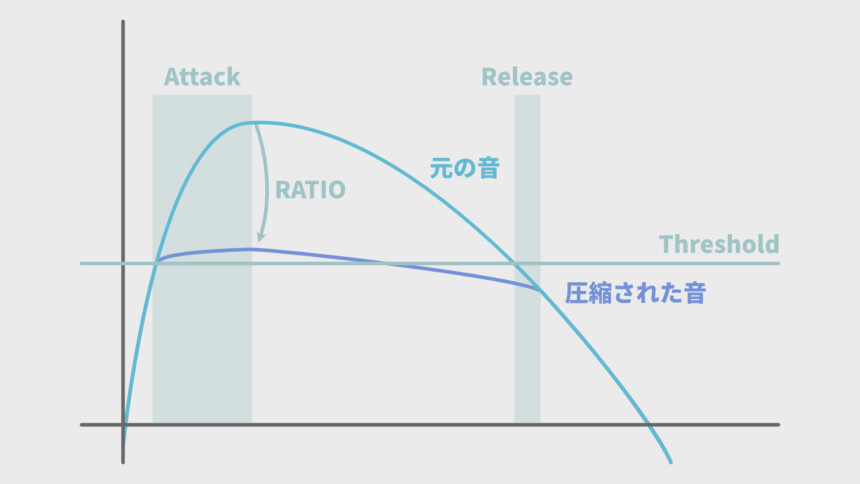

コンプレッサーの操作

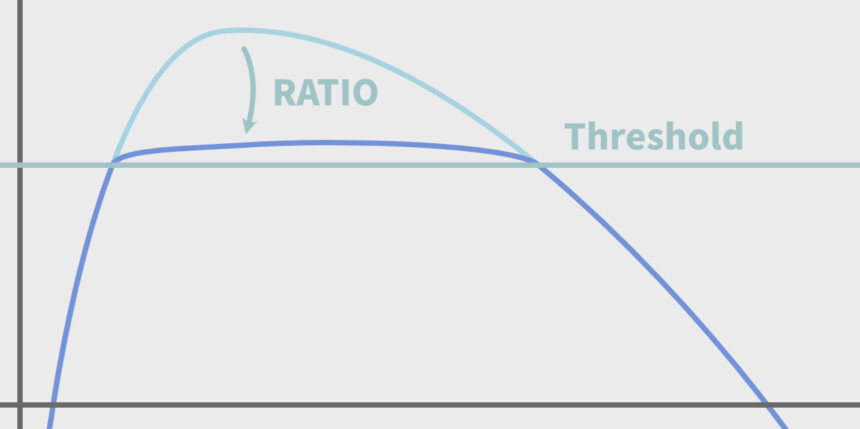

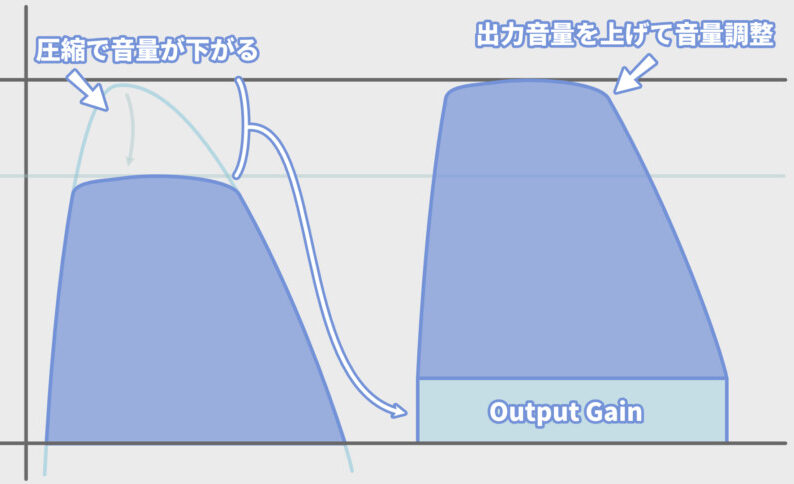

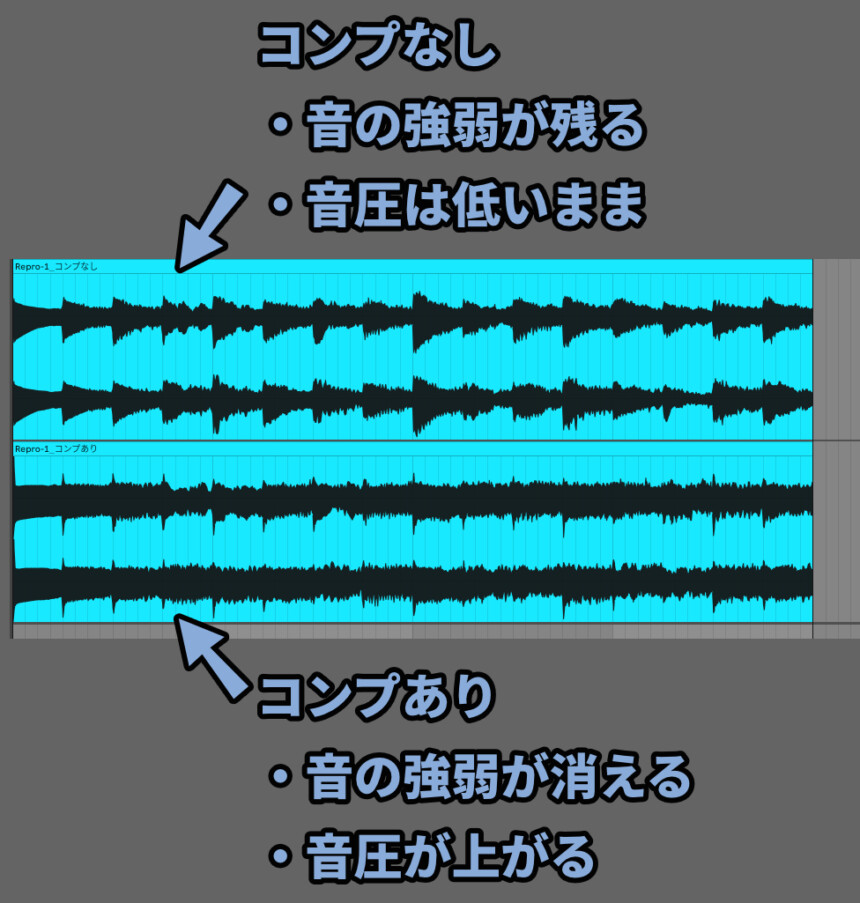

コンプレッサーは一定の音量より大きい音をカットする機能です。

基本的に、音圧を上げるために使われます。

大きな音を圧縮すると、音量は小さくなります。

この、小さくなった音を上げることまでセットとして扱われます。

これで、音の強弱を減らし、全体の音の入り具合(音圧)を上げることができます。

これが、コンプレッサーです。

あとは、自然に圧縮をかけるためのパラメーターが存在します。

詳細はこちらで解説。

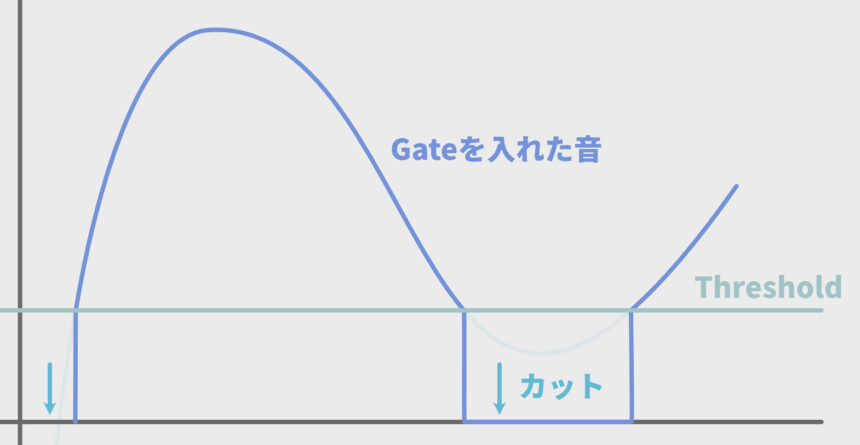

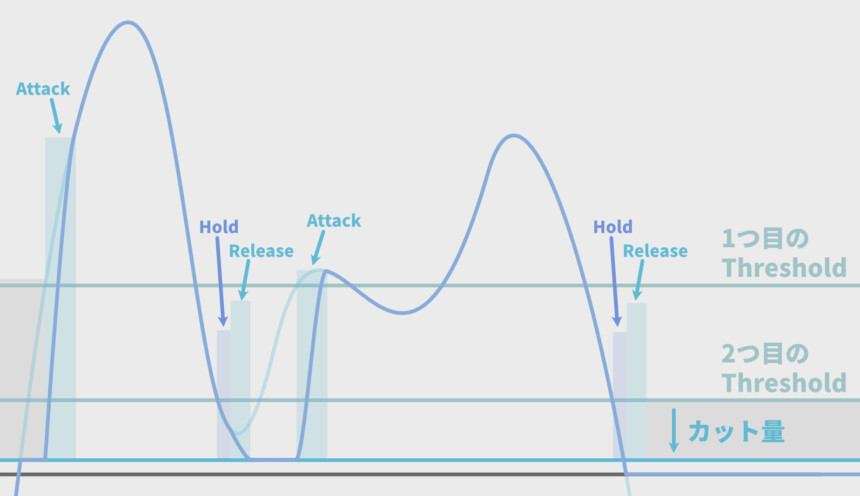

ノイズゲートの操作

ノイズゲートは一定の音量より小さい音をカットする機能です。

小さな音量のノイズ除去や、音作りに使われます。

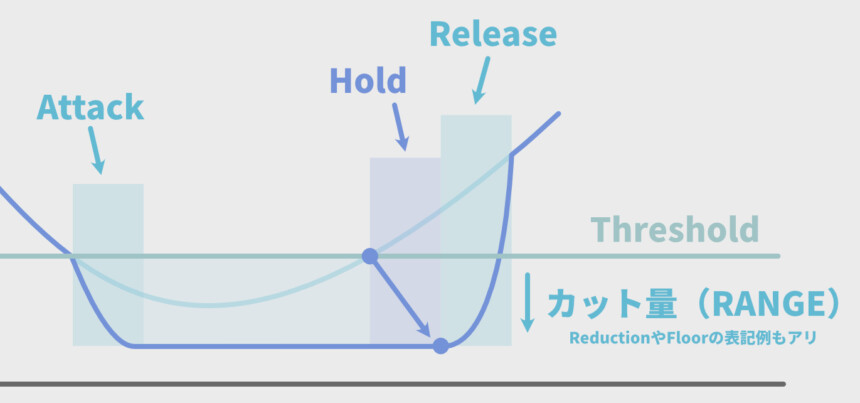

あとは、自然にカットするためのパラメーターが存在します。

基本的には、ノイズ除去目的で使われます。

が、Attack、Hold、Releaseあたりを使って音作りに使われることもあります。

リリースを制御するだけでも、このように音に変化をつけることができます。

詳細はこちらで解説。

まとめ

今回はミキシングのやり方について解説しました。

・ミキシングの基本は音量調整

・0dB=PCが扱える最大音量の1倍という意味

・0dBギリギリの音を2つ鳴らすと加算されて音割れする

・-6dBで半分になる。-12dBで1/4になる。

・他にも、音の広がり、周波数あたりの音量、コンプで音圧などを調整する

・いろいろな調整機能が入ったツールをチャンネルストリップという

・チャンネルストリップが複数組み合わさったものがミキサー(コンソール)

また、他にも音楽について解説してます。

ぜひ、こちらもご覧ください。

コメント