はじめに

今回はOrilRiverの使い方を紹介します。

これは無料のリバーブプラグインです。

↓Download先

最初に行う設定

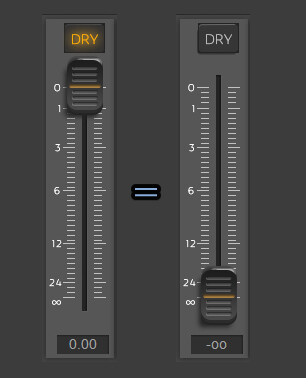

左側でエフェクト前の音量が操作できます。(DRY)

右側でエフェクトを入れた後の音量を操作できます(WET)

DRYボタンを押すとミュートされます。

直感に反しますが、DRYの文字が黄色く光った状態がミュートです。

動作を学ぶためにDRYのフェーダーを下げて-0.0にします。

このあたりを右クリックします。

Skin 2に変更してプラグインを再起動。

すると、見た目が変わります。

幅が短くなり、表記も分かりやすくなるのでSkin2を推奨します。

以降、Skin2の方で進めます。

以上が最初に行う設定です。

リバーブ設定

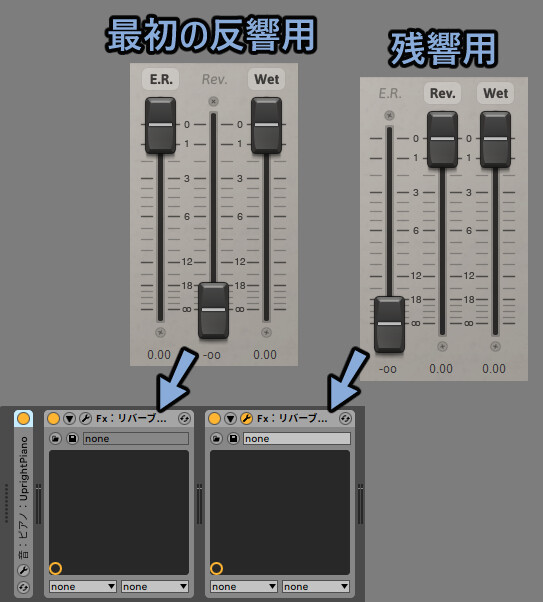

このリバーブは2つのリバーブが設定できます。

・最初の反射(E.R. / アーリーリフレクション)

・残響音(最初以外の反射、一般的なReverb)

最初の反射は部屋や空間の広さなどを感じさせる、非常に短いリバーブです。

一般的な調整の流れは、「最初の反射を調整」 → 「残響音を調整」になります。

最初の反射と残響音の音色的なパターンはここで変更できます。

バージョン1~という数字表記しかないので、聞いて判断するしかないです。

最初の反射設定

まず最初の反射E.R.のフェーダーを最大値にします。

そして、学習用にRev.のフェーダーを一番下まで下げます。

最初の反射にはE.R.、Damping、Modulationは影響を与えません。

最初の反射に影響を与える部分はこちらです。

こちらから解説します。

「PreDELAY」はリバーブの開始を遅らせる処理です。

少しズラすと、原音との被りを減らし、リバーブ感が増します。

分かりにくいですが…音の出始めがズレてる事が確認できます。

※リズム楽器はリズム感が崩れるので注意

「WIDTH」は音を左右に広げる効果です。

「Room Size」空間の広さの設定です。

「Diffusion」は空間の反響密度の変更。(正直大差ないが、100の方がやや圧を感じる)

EQ Gainの「Mid」である周波数の音量の強弱を設定。

「真ん中のつまみ」で強弱をつける周波数の位置を設定。

別のEQプラグイン、Novaで解説するとこのような挙動です。

※このグラフは、OrilRiverでは表示されません。

「Low」と「High」はある周波数以降の音量を全て上げます。

「下のつまみ」でそれぞれの周波数の位置を設定できます。

この3つを下げるとこのようなEQ挙動になります。

※必ずしもこの形とは限らないですが… イメージとしてはこの形。

下記のような設定ではミュートにならないので注意。

・LowとHighの値を0

・Lowのつまみを最大(1000Hz)

・Highのつまみを最初(1000Hz)

これはHighとLowの変化に段階的な違いがある影響です。

以上が、最初の反響音の設定です。

残響音全体の設定

ここからは残響音を設定します。

E.R.を無効化、Rev.のつまみを一番上まで上げます。

先ほど設定した部分は共通した設定項目です。

「最初の反響」と「残響」別々に設定したい方は2つ目のエフェクトを指してください。

…こだわる人は2つ別のエフェクトを指したりする用です。

Decayは残響音の長さです。

リバーブが伸びます。

Dampingの「Intensity」は残響音の吸収率、減衰速度です。

壁に音が吸われるような感じになります。

「High Cut」は指定した周波数より低い所のDampingを無効化します。

別の言い方をすると、指定した周波数より高い所だけにDampingが入る設定です。

これはDampingで高い音域がキーンとなるのを防ぐ機能のようです。

Modulationは音の揺らぎを作ります。

「Depth」は音の揺らぎ。

「Speed」は揺らぎの速さ。

右上のBYPASSを押すとエフェクト全体を無効化できます。

真ん中の所でプリセットを読み込めます。

以上がOrilRiverの使い方です。

まとめ

今回はOrilRiverの使い方を紹介しました。

・OrilRiverはE.R.とRev.の2つのリバーブを設定できる。

・E.R.とは最初の反射の事

・Rev.は最初以外の反射=残響音の事

・最初の反射 → 残響音の順に設定する

・最初の反射と反響音を個別に設定したい場合はエフェクトを2つ刺す

他にもエフェクトやプラグインについて解説してます。

ぜひ、こちらもご覧ください。

コメント