はじめに

瞑想やマインドフルネスの基本的な考え方について解説します。

※無宗教、無神論者の立場で書きます。

瞑想とは何か

瞑想とは『脳の休息方法の1つ』です。

外界の刺激を減らし、『今ここ』に意識を向け『あるがまま』を受け入れる事で達成できます。

瞑想の目的と効果

脳疲労の回復とエネルギーの節約です。

人は何かを”考えない”ことが基本できません。

『寒いなぁ~』『暑いなぁ~』などの“雑念”や“心のざわつき”が湧いてきます。

車で言えばアイドリング状態。

PCで言えば複数のアプリを同時起動して重くなってる状態。

これで多くの脳のエネルギーが失われています。

なので、1日ぼーっとしていたのになぜか疲れたという事が起こります。

この雑念や心のざわつきを無くせれば脳のエネルギーが失われません。

結果、脳の疲れを軽減できる。余力ができて活動的になれる。

これが瞑想の目的です。

【脳の疲れ具合について】

『心のざわつき、雑念』を一部の人は『反芻思考、自動思考、DMN(デフォルトモードネットワーク)と呼びます。』

アメリカの科学雑誌ではDMNで脳のエネルギーが60~80%使われてるという発表がありました。

※情報元がScientific Americanという科学雑誌の用で少し怪しいですが…。

これによりDMNという言葉と60~80%は幅広く認知されるようになりました。なぜ”今ここに意識を向ける”のか

『雑念』を無くすために生み出された方法“今ここに意識を向ける”だからです。

雑念や心のざわつきはの正体は下記の2つ。

・今ここ以外に向かう思考。(『過去』と『未来』と『空想』への意識や思考。)

・何かをきっかけに自動的に湧き上がる思考。『無意識での行動』や『判断・反応』など。

過去への後悔、未来への不安、こうなりたいという空想。

SNSが見たいという衝動、何か作品に触れて行う良し悪しの判断、ネットで流れてくるニュースへの反応やコメントなど。こうしたことで脳は疲れています。

そこで脳を休ませるために、『現在』の『いまここの感覚』を観察します。

呼吸の動き、環境の音、食事の味、といった五感に意識を傾ける。

今、五感で感じてる物は、確実に”現在”にあるものだから心や思考が現在にたどり着く。

現在の感覚をあるがままに観察する。そして気づく。

『観察して気づく』だけなら『反応』や『判断』が起こらない。

すると雑念が無くなります。

これが瞑想状態です。

瞑想のメリット

脳が休まり『脳疲労』が減ります。

結果、関連して下記のようなメリットがあると言われてます。

・心が強くなる。

・脳機能の向上。

・ストレスホルモンの低下。

・リラックス効果。(副交感神経優位になる)

・血圧が下がる。

・感情コントロール力アップ。

・ストレス耐性アップ。

・攻撃性、怒り、イライラの軽減。

・睡眠の質の向上。

・鬱、不安、依存症治療と予防。

・幸福感の強化。(セロトニン神経の活性化効果、オキシトシン分泌効果)

・記憶力、集中力、生産性の向上。

・仕事のパフォーマンス向上。

・寿命が延びる(テロメアが縮むスピードが下がる)

・ダイエット効果

・免疫力アップこれはちょっと誇張が入ってると思いますが…。

少なくとも『脳の疲れ』は取れます。

瞑想の方法

瞑想といえば難しそう…というイメージだと思います。

が、以外と簡単な事からできます。

利き手と逆の手を使う瞑想

今から3日間、利き手と逆の手を使って生活してください。

マウスを左右逆に持つ、箸を左右逆に持つ…など。

大変なので『現在』の感覚に意識が向きます。

習慣や無意識だった状態から抜け出せます。

これで十分、瞑想の1つになります。

呼吸瞑想

呼吸に意識傾ける瞑想です。

最も標準的な瞑想になります。

目をつぶり、楽な姿勢になります。(外界の刺激を減らす)

息を吸う → 止める → 吐く様子を観察します。(今ここへの意識)

【コツ】

・お腹や胸に両手を置き、呼吸の際に浮き上がるお腹や肋骨の動きを観察。

・息を吸うと吐くの間にある止めるを意識する。

・吸う息、吐く息、その間の息を止める期間をカウントする。

・瞑想案内系の音声を使う。(MuonやMeisoonなどで料で試せます。)

自分でカウントするとそのカウント自体が1つの脳の思考や判断になります。

なのでガイド系の音声を使う事をおすすめします。

音を深く聴く瞑想

音に意識を傾ける瞑想です。

環境の音、好きな音楽を深く聴くなどの方法があります。

目をつぶり、楽な姿勢になります。(外界の刺激を減らす)

周囲から聞こえる音を観察します。(今ここへの意識)

【コツ】

・1分間で鳴った音の数を数える。

・一番遠くの音を聞こうとする。

・自分の体から出る音に意識を傾ける。

・音楽を聴く場合は構成音や特定の楽器に意識を傾ける。

・楽器がある方は耳コピにチャレンジ

など…

具体的なノウハウの参考書籍として小松正史さんの本をおすすめします。

※私が大学自体に授業やワークショップでお世話になりました。

この時、初めて雑念の無い状態になり瞑想を経験し理解することができました。

静坐瞑想

姿勢を正して座り周囲の感覚に意識を傾ける瞑想です。

呼吸瞑想や周囲の音を聴く瞑想と組み合わせて行います。

目をつぶり、姿勢を正して座ります。(外界の刺激を減らす)

座ってる状態で周囲の感覚を観察します。(今ここへの意識)

【座り方について】

背筋が伸びて安定していれば何でも大丈夫です。

椅子に座ったり、あぐらや坐禅のポーズ。好きな座り方を選んでください。

【コツ】

・背筋を伸ばして頭の先からお尻までの一直線になるように意識して座る。

・意識や感覚の範囲は初めは小さな所から始め、徐々に広げていく。

・まず、呼吸瞑想で呼吸の際に浮き上がるお腹や肋骨の動きなどに気付き観察。(呼吸瞑想)

・次に、注意を広げて周囲の音や自分の中にある脈拍のに気付き観察。(周囲の音を聴く瞑想)

・さらに、思考や感情に気付く。

これが一般的なイメージ通りの瞑想になります。

歩行瞑想

歩く動作に意識を傾ける瞑想です。

事故につながるので目は空けたままにします。

できるだけ静かな場所や時間帯を歩きます。(外界の刺激を減らす)

足の裏の感覚、着地 → 離れ → 浮くの繰り返しを意識して観察します。(今ここへの意識)

【コツ】

・可能であれば裸足で外を歩きます。海などの砂浜がおすすめ。(アカエイに注意)

・時間は日の出直後が静かでおすすめ。朝散歩の健康効果もあり。

・慣れない歩き方をわざとする。

慣れない歩き方として、手を動かさないナンバ歩きなどがおすすめ。

食事瞑想

食べる・飲む事に意識を傾ける瞑想です。

飲食物を口に入れ、目をつぶります。(外界の刺激を減らす)

味や舌触りに意識を傾けます。(今ここへの意識)

【コツ】

・飲み込もうとするので全力で舌で押し返します。押し返してれば味は後から分かります。

・1口ごとに箸を置きます。

・噛む回数をカウントする。(30回以上が理想)

書く瞑想

書く事でも瞑想に入ると言われてます。

これには2通りあります。

・感情や思ってる事を紙に書く。紙に書いて完了させる事で忘れて悩みや雑念を取り除く方法。

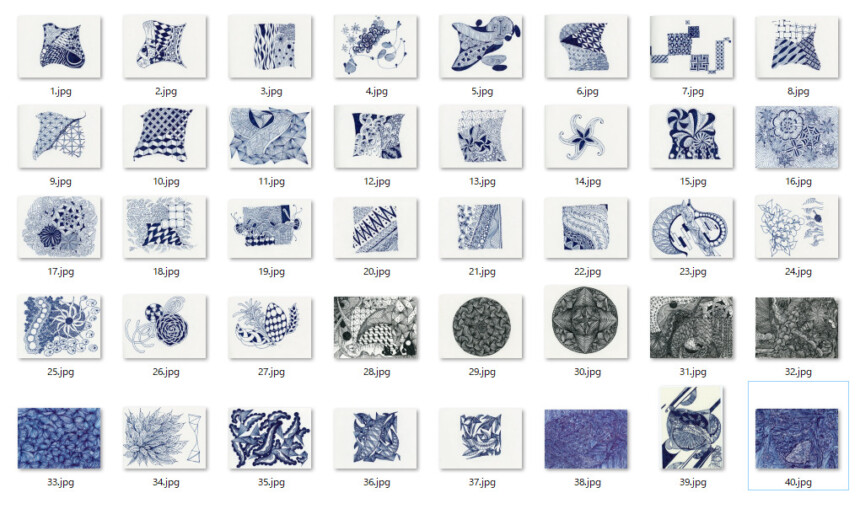

・書く行為自体に意識を集中させ瞑想状態に入る方法。写経やゼンタングルなど。

どちらでも大丈夫です。

【コツ】

・感情を紙に書く場合、ネガティブを書くその思考回路が強化されるので注意。

・描く行為自体に注目するの例として写経、書道、カリグラフィー、ゼンタングルなどがある

書く行為に意識を向ける場合、対象はなんでもいいです。

文字が好きな人は文字で写経。

私は無宗教で文字より図形に興味があったのでゼンタングルをしました。

ゼンタングルとは特定の法則を決めて図形を描く行為。

描いている間は今の状態に注意を向けてペンを動かす。

評価される作品を作ろうとせず自分自身の癒し(脳疲労の軽減)の為に書く。というもの。

かなり昔ですが『初めてのゼンタングル』を見ながらこんな感じのを書いてました。

描いてる時は瞑想状態には入れてたと思います

フローやゾーン状態に入る

アスリートの方でよく言われる『フローやゾーンに入った』状態。

これも1つの瞑想状態になります。

競技、楽器演奏、華道、武道、書道、茶道、弓道、などの間に発生します。

狙って引き寄せる事は難しいです。

比較的上手く行きいやすいのは楽器演奏かと思います。

理由は下記の3つ。

・不慣れな動き(慣れの軽減)

・複雑な要素(音の強弱、タイミング)

・音自体の効果(自分が鳴らした音を深く聴く)

この3つにより脳の処理能力をほぼ限界まで”今ここ”の演奏に意識使う事になります。

これから始めるならピアノをおすすめします。

楽譜が読めなくてもYoutubeのMIDI譜面の動画がたくさんあるからです。

もしピアノをやるなら”88鍵以上”の物を買ってください。

それ以下のものは曲を作る人向けの入力用です。

(また凄くかさばるので折りたためると便利です)

好きな曲名 MIDIでYoutubeでピアノの動画がでてきます。

Video Speed Controllerを使って初めは0.07倍速で右手だけからスタート。

その鍵盤の動き通りに指を動かすとピアノが弾けます。

好きや思い入れがあり、楽譜読みに抵抗が無ければギターでもマリンバでもスチールドラムでも大丈夫です。

フローやゾーンに入る系は狙って出せる事では無いのです。

なので普段から熱中できるような『好きな事に熱中できること』を探してそれをやる形になります。

運動・筋トレ・ヨガ

運動や筋トレは筋肉に強い付加がかかります。

その際に、筋肉に負荷がかかった状態”いまここ”の筋肉の動きを観察すれば瞑想になります。

また筋トレに呼吸瞑想を組み合わせたるとヨガになります。

Youtubeにヨガの動画が上がっているのでそれを見ればできます。

全部の動画を見て飽きたら、このようなポーズ集を見ながら呼吸瞑想をすればできます。

※ヨガにはRY200という資格があるようなので極めたい方は初めからプロに学んでください。

その他の瞑想

“今ここ”に意識が向けて雑念を無くす。 → そして脳疲労が軽減させる。

この条件を満たせばなんでもありです。

・皿洗い瞑想

・脈拍瞑想

・ボディスキャン瞑想

・慈悲の瞑想

・ヴィパッサナー瞑想

・サマタ瞑

・などなど…

たくさんの方法があります。

方法はあくまで手段です。

雑念が無くなって脳が休まれば何でもいいです。

合いそうなものを探したり自分で見つけてください。

瞑想方法の選び方

複数の瞑想方法を試した方が効果的です。

なぜなら、瞑想の方法によって効果が違うと言われてるからです。

・静坐瞑想 → 自己否定の軽減。

・マインドフルネスヨガ → 自分を大切にする気持ち、幸福度の向上。

・ボディスキャン瞑想 → ネガティブ思考の繰り返しを減少。

まずは自分が興味がある物からや自分に合って続けられそうなものを選んで瞑想してください。

瞑想を実践するコツ

瞑想状態の反対の状態、『心ここにあらず』を避けるように意識してください。

・瞑想状態=『今ここ』に集中した状態。

・非瞑想状態=『心ここにあらず』思考が分散した状態。

その上で役立つテクニックを4つ紹介します。

脳の回路は再配線できると知る

人間は特定の動作や思考を繰り返すとその回路が強固になります。

例えば銃撃戦ゲームをやると、現実でも遮蔽物が無いと落ち着かなくるアレです。(テトリス効果)

普段から『心ここにあらず』の状態が多いと、思考が分散しやすい状態になります。

なので瞑想をしてなくてもを日常の中で『心ここにあらず』の状態が減る事心がけます。

逆に、瞑想などを続け『今ここ』に集中する状態を増やします。

すると思考が分散しにくい脳の配線が切り替わります。

スマホやSNSから遠ざかる

スマホやSNSを遠ざけると瞑想的な生き方に近づけます。

逆にスマホやSNSがあると瞑想とは逆の効果が生まれます。

スマホやSNSは人にドーパミンを出させて依存症にさせるよう設計されてます。

依存症にさせる事で広告を見せさて収益化してます。

※俗にいう依存症ビジネスです。

このスマホやSNSの依存性はパチンコやギャンブルより強いと言われてます。

詳しく知りたい方はこの本を見てください。

SNS依存症になった場合、SNSを開きたい、通知が気になるといった症状が出ます。

この状態こそがまさに『心ここにあらず』の状態です。

スマホを完全になくすのは難しいです。

が、スマホとの付き合い方を見直すことはできます。

【コツ】

・スマホのスクリーンタイムを確認する。

・スマホを別の部屋に置く。

・コンテンツブロッカーなどを入れる。

・スマホを置いて散歩に出かける。

・腕を使う運動をする。

・SNSは入る度毎回ログアウトする。

・SNSを見る時間をスケジュールに組み込む。

可能な限りスマホやSNSから遠ざかる事を意識してください。

マルチタスクを辞める

シングルタスクで1つの事に集中できると瞑想的な生き方に近づけます。

マルチタスクは瞑想とは逆の効果が生まれます。

Twitterを見ながらU-Nextで動画を見て作業、そしてメールの通知。

これでは様々な所に意識や思考が飛び心がざわつきや雑念で満たされている状態になります。

さらにマルチタスクは依存に関わる快楽物質のドーパミンが放出されます。

結果、この悪い習慣が依存状態となり抜け出せなくなります。

近年ではマルチタスクは圧倒的に害が多くシングルタスクの方が良いといわれるようになってます。

作業通話やながら作業がしたくなる仕組みはドーパミンによるもの。

マルチタスクの実際は凄く効率が悪い。という事を意識してシングルタスクを心がけてください。

【コツ】

・デュアルディスプレイの場合使わないものは消す。

・SNSは1回1回ログアウト、見る時間や条件を決める。

・作業内容と集中する時間を決める。(ポモドーロタイマーなどがおすすめ)

・環境を整える。(通知全消し、不要なモノを置かない、作業場所を決めて移動するなど)

・単一の機能しか持たないものを使う。(Kindle専用機など)

・映画館で映画を見る、ライブやショーを見に行く。(1つの世界観への没頭)

新しい事をする

慣れない、新しい事をすると瞑想的な生き方に近づけます。

慣れた、いつも通りの事をする瞑想とは逆の効果が生まれます。

食事瞑想の例として言われるのが、例えばお茶などを『初めて飲むように観察する』という事。

ですが、実際は初めてでもないので難しいです。

なので、本当に初めての物を試し観察します。

ハーブティー、知らないお茶、いつもと違うメーカーなど。

すると、本当に初めてなので慣れや先入観が無く”今ここ”の観察がしやすいです。

【コツ】

・英語や中国語で検索してみる。

・他の人の欲しいものリストを見て気になった物を買う。

・1つのカテゴリーで別の種類やメーカーを試す。

(蕎麦ならコンビニで売ってる物から高級お取り寄せ品まで)

雑念が浮かんでしまった場合

雑念が浮かんできた事に気付きそれ自体を観察する。

これが瞑想中に”今ここ”以外の場所へ意識が向た場合の対処法。

および、自動思考が湧いて反応や判断した場合の対処法です。

瞑想とマインドフルネスの違い

瞑想は『脳を休める』行為”そのもの”を目的にしています。

マインドフルネスは『脳を休める』行為をした”後の利益”を目的にしている。

集中力や作業効率の向上、ストレス軽減、ポジティブ思考など。

これが違いです。

よくある坐禅のポーズについて

よくある、例のポーズは取っても取らなくて大丈夫です。

このポーズでも、やってる事は呼吸瞑想です。

そういう宗教的な世界観が好きな方はやると楽しいと思います。

このポーズは元々瞑想が『 インド系の宗教』に由来してる事から来てる物だと思ってください。

こうした宗教では、このポーズが今に瞑想に良い、『長時間座るのに一番ラク』とされているからという解釈で大丈夫です。

瞑想で”偉大なもの”と繋がるについて

瞑想は上手くできると脳疲労が取れます。

結果、独特のすっきり感や幸福感のようなものがあります。

これを宗教やスピリチュアル系の人が『何か偉大なものとつながったと』表現してる事があります。

無宗教の方の場合、宇宙や高次元と繋がった的な事を言われたら、この人は『脳疲労が取れてスッキリした』のだと解釈して大丈夫です。

おすすめ書籍

ここからは私が瞑想状態の体験や認知に至るまでに役立った書籍について解説します。

「今、ここ」に意識を集中する練習

筆者が現在勉強中の本です。

日常で瞑想を実現できる方法が53個書かれています。

・利き手でない方の手を使う

・痕跡を残さないように暮らす

・身の回りの音に耳を澄ます

・メディアを断つ

など…

日常で瞑想を実践したい、1つ1つ課題をクリアする形で学びたい人におすすめです。

反応しない練習

この本は瞑想という形では無いです。

が、悩みを無くすために反応せず”今ここ”を観察するという点で通じるものがあり参考になります。

書き方は違えど、瞑想に役立つノウハウやが書かれています。

また、仏教的な言葉が学べます。『貪瞋痴、慈悲喜捨、気づき(サティ)など』

個人的に好きなのがP130~180。

『妄想という脳のデタラメを真に受けない』

心の暗闇から劣等感、比較、優劣や競争心が湧いたら目をつむる。

反応しないため目を閉じる。(雑念や心のざわつきの発生)

目を開けて目の前の光景をよく見つめる。

もう一度、目を開くのは妄想から目を醒ますため。

その時、見えてる”今ここ”にある光(視覚情報)には先程脳裏に浮かんでた妄想はどこにも無い。

(今ここに意識を向けた目の前の風景の観察瞑想)

ただ、それでは競争社会に生きれないという声があるので、

優劣から離れた競争社会の生き方は慈悲喜捨を心の土台にするという所まで解いてます。

・慈=相手の幸せを願う心

・悲=相手の苦しみ、悲しみをそのまま理解すること。=相手の悲に共感すること。

・喜=相手の喜び、楽しさをそのまま理解すること。=相手の喜に共感すること。

・捨=欲、怒、妄想を手放し、反応に気づいてストップをかける心=反応しない心

耳トレ!音トレ!シリーズ

1つ1つが課題を実践する形式になっており手軽に実践できます。

小松正史さんの本をおすすめします。

筆者が大学時代に出会い音をきっかけに瞑想状態にたどり着くきっかけになりました。

ちなみに私の大学時代はこの2つの本で勉強してました。

・みんなでできる音デザインは深く聴く瞑想のワークショップ的な本になります。

とても分かりやすくすぐ実践できます。

サウンドスケープの扉は理論書です。授業の教科書でした。

正直、他の本に比べて分かりにくいです。そして瞑想からは遠いです。

音についてより深く知りたい方向け。

また、京都に住んでる方は運が良ければ、音トレのような内容の体験ができるかも…?

まとめ

今回は瞑想とマインドフルネスとは何か?そうすれば実践できるのか?について解説しました。

・瞑想とは『脳の休息方法の1つ』。

・目的は『脳疲労を減らす』事です。

・人は何かを”考えない”ことができず『雑念』が湧いている。

・この『雑念』で脳のエネルギーが失われる。(60~80%失われると言われている)

・雑念の正体は『今ここ以外への向かう思考』と『自動思考』

・雑念を減らす為に今ここに集中する。あるがままを観察し五感の感覚に気づく。

・『観察して気づく』だけなら『雑念』が起こらない。

・その”今ここ”に集中するための方法が瞑想。

・〇〇瞑想などたくさんの方法がある。

・よく見る座って行う瞑想は『静坐瞑想』という瞑想の1つの方法。

・座って行う以外にも呼吸や歩行に観察し雑念が消えれば瞑想になる。

という事を紹介しました。

また他にも禅や生き方についての情報を発信してます。

ぜひ、こちらもご覧ください。

コメント