はじめに

今回はRAUMの使い方+レビューをまとめます。

これは、Native Instruments社が出しているリバーブのプラグインです。

幻想的な”音作り”が得意なリバーブです。

KOMPLETEシリーズに入っていて有名。

人気が高いリバーブブラグインで、単体での販売もされてます。

私は… 個別に欲しいシンセやコンプがあったので、KOMPLETEは買わず、

RAMU単体で買いました。

RAUMの基本操作

RAUMはリバーブです。

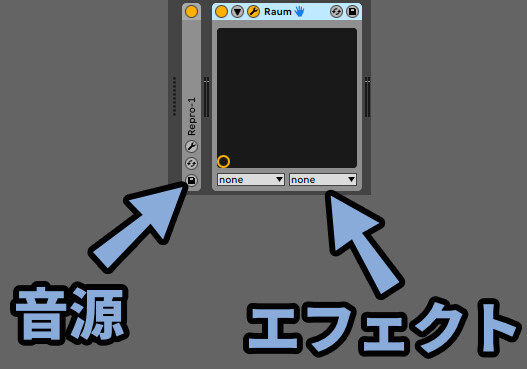

エフェクトなので、音源の後に刺します。

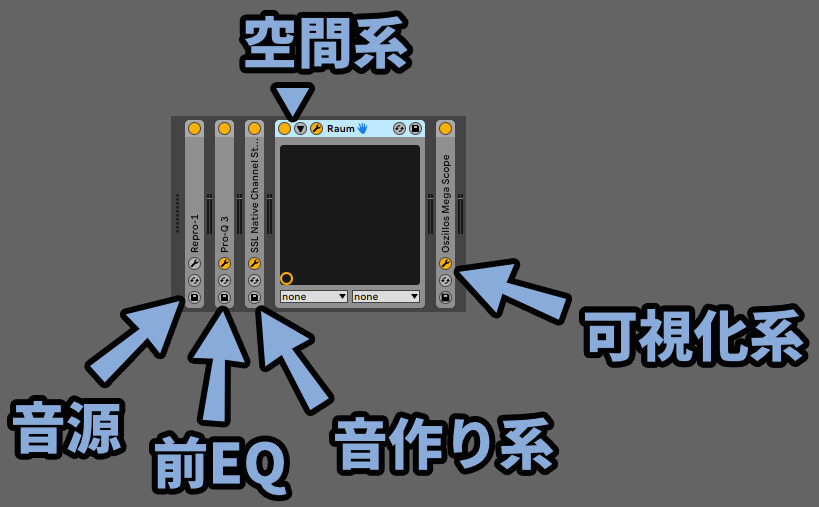

刺し順は、音作り向けの空間系のエフェクトなので…

・前EQ(カット) → 音作り系エフェクトの後

・可視化系ツールの前

下図のような場所に刺します。

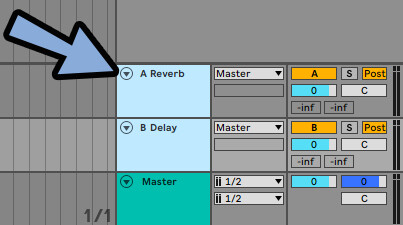

一応リバーブなので、AとBの所に刺せます。

刺せますが、空間表現に向いたリバーブを刺すことをおすすめします。

空間表現系は無料だと「OrilRiver」

無料の、Max for Liveデバイスなら「Romb」(Ableton用)

有料なら「Pro - R」や「Stratus」や「RedVerb 2」あたりがおすすめ。

※RedVerb 2を買うなら、Oszillosとセットが理想。

MMultiAnalyzerを持って無いなら、Spectrumセットがおすすめ。スパナボタンで開くと、下図のような画面が出てきます。

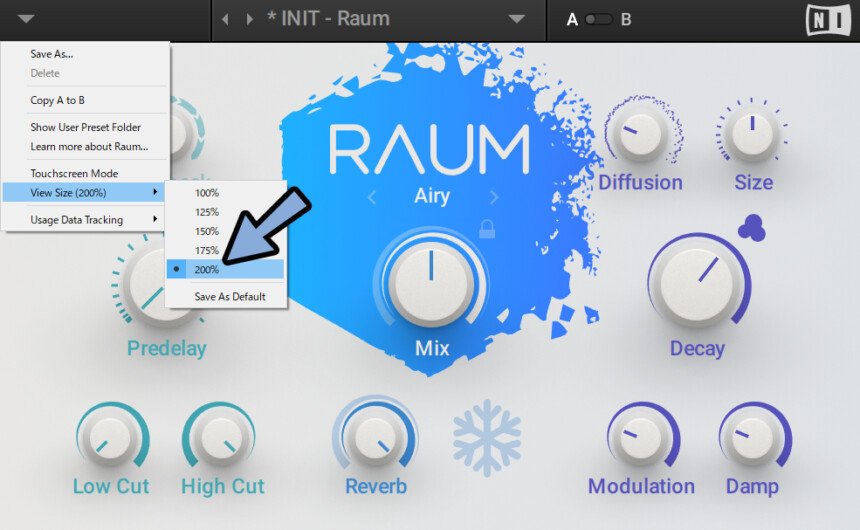

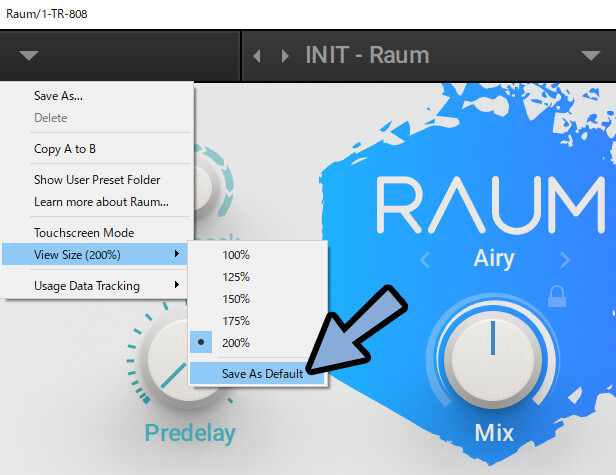

画面左上の▼を押します。

「View Size → n%」で画面の大きさを変えれます。

「View Size → Save As Default」で、画面サイズを保存できます。

以上がRAUMの基本操作です。

各パラメーターについて

真ん中の所で音色を変えれます。(アルゴリズム)

「Airy、Cosmic、Grouded」の3パターンがあります。

3つの違いは下記。

・Airy = ふわっとする

・Cosmic = キラキラする

・Grouded = 重みがある、ルームリバーブ的Cosmicは一部のパラメータが消えます。

そして、DampがRateに置き換わります。

それ以外は同じです。

それぞれのパラメーターの意味は下記。

◆左側

・Feedback = リバーブの繰り返し(Predlay 0.1以上で有効)

・Predelay = リバーブの開始をズラす

・Low Cut = 低音のリバーブ音量を下げる

・High Cut = 高音域をカットするフィルター

◆真ん中

・Mix = RAUMの有効度

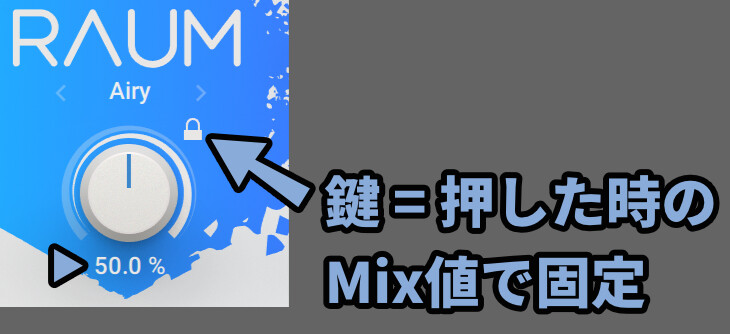

・鍵マーク = Mixの値を固定

・Reverb = リバーブ量の調整

・雪マーク = 押した瞬間のリバーブ音を鳴らし続ける

◆右側

・Diffusion = 部屋の材質感、音の広がり感

・Size = 部屋の広さ

・Decay = リバーブの長さ

・Decay右上 = 空間の密度、聞こえ方変更

・Modulation = うねりを加える

・Damp = リバーブの消え方

・Rate = うねりの細かさ1つ1つ見ていきます。

Feedback/Predelayについて

Feedbackは、Predelay 0.1ms以上で有効化されます。

Predlay右上の音符を押すと、曲のBPMに合わせた長さに設定できます。

Predelayを上げた時の効果は下記。

・部屋の広さを演出できる

・アタックをぼやかさずにリバーブをかけれる以上が、Predelay/Feedbackです。

Low / High Cutについて

Low Cutは周波数固定で、音量を下げます。(0 ~ -24dB)

High Cutは下がる音量固定で、周波数を変えます。(1kHz ~ なし)

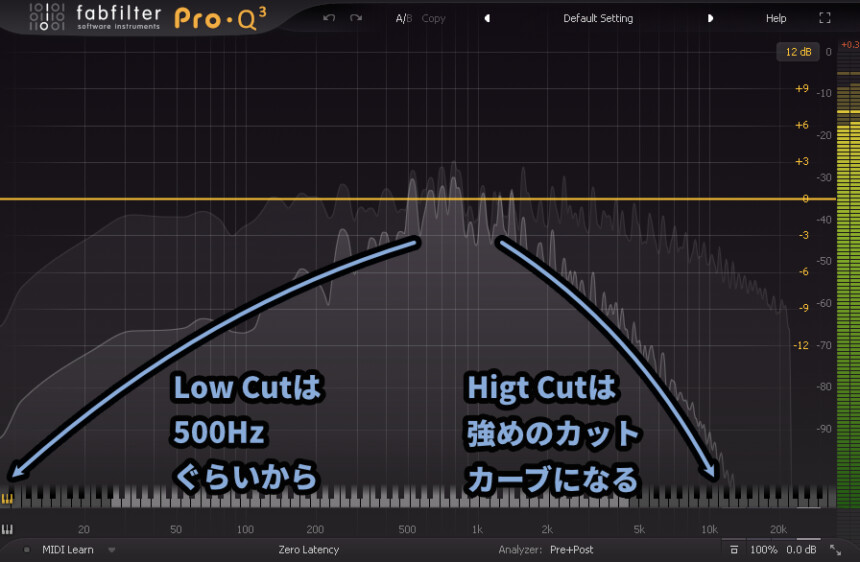

それぞれ最大に設定した場合の挙動が下図です。

・Low Cutは500Hzぐらいから影響が出る

・High Cutは強めに音量が下がる

実際の音ではこのようになります。

以上が、Low / High Cutです。

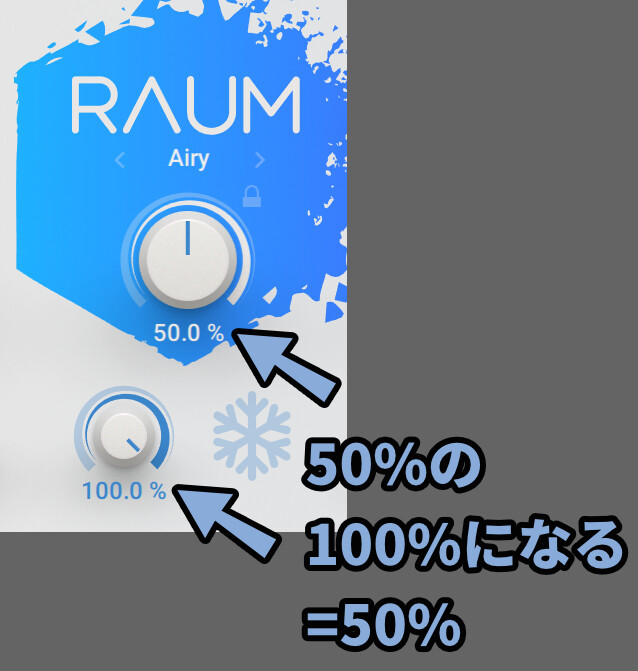

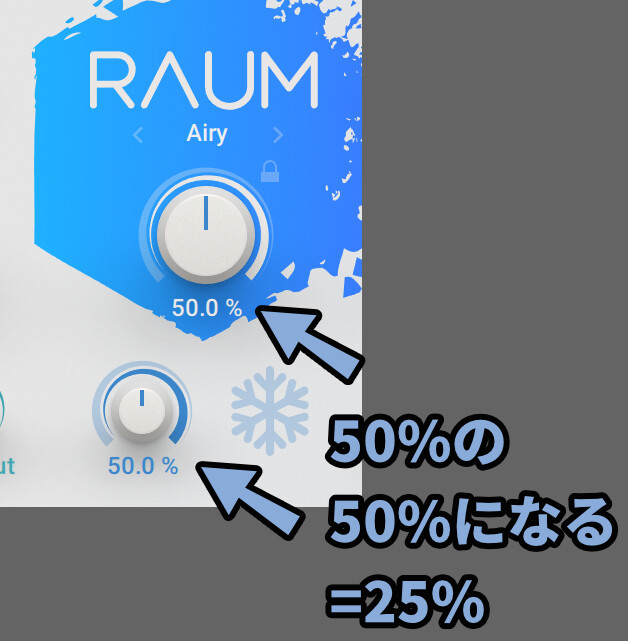

Mix/Reverbについて

リバーブの有効度はMixとReverbのかけ算で決まります。

Mix50%、リバーブ50%の場合。50%=1/2なので…

(1/2)×(1/2)=1/4=25%になります。

Mix100%×リバーブ0%=影響度0でも、Feed Backの値があれば音に変化が加わります。

鍵ボタンはMixの値の固定です。

鍵を押すと、押した時点のMixの値が固定され、Mixを動かしても変化が無くなります。

以上が、Mix/Reverbです。

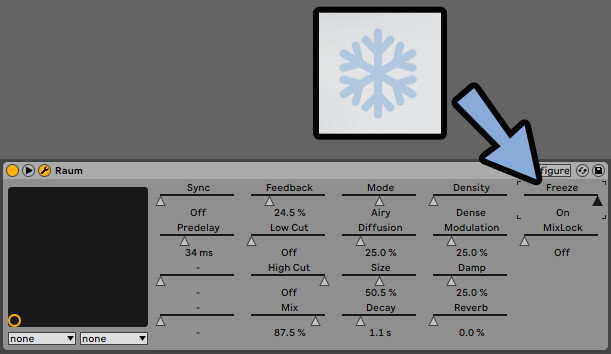

雪マークについて

雪マークを押すと、押した時のリバーブが固定されます。

そして、右側のパラメーターの「Size」以外操作できなくなります。

挙動は下記。

以上が雪マークです。

右側の設定項目について

このあたりは音作りの項目です。

Decay右上のマークを押すと、空間の密度(?)のようなものが変わります。

それ以外は、特にいう事は無いです。

・Diffusion = 部屋の材質感、音の広がり感

・Size = 部屋の広さ

・Decay = リバーブの長さ

・Decay右上 = 空間の密度、聞こえ方変更

・Modulation = うねりを加える

・Damp = リバーブの消え方

・Rate = うねりの細かさこれを見ながら操作すると、理解できると思います。

逆に、変化が大きい項目なので… 触らないと分からないです。

その他の機能

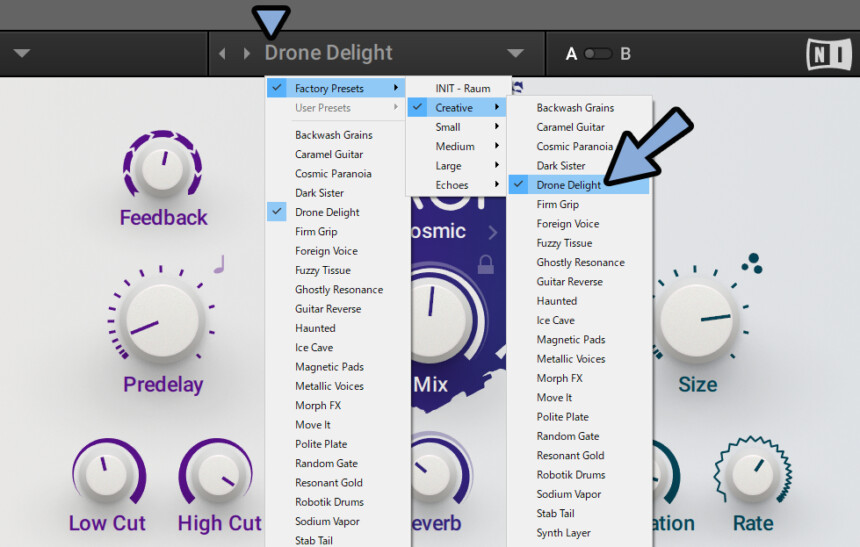

画面上部で設定のプリセットを読み込めます。

が… 癖が強く、あまり使いません。

(というより、RAUMが使いやすいのでパラメーターを触った方が早い)

左上の矢印でその他の機能。

AとBで状態の保存、比較ができます。

◆その他の機能

・Save As... = プリセットの保存

・Delete = プリセットの削除

・Copy A to B = Aの設定をBにコピー

・Show User Preset Folder = プリセットを保存したフォルダを見る

・Lean more about Raum = RAUMの紹介ページに飛ぶ

・Touchscreen Mode = タッチスクリーン向けの挙動になる(持って無いので未確認)

・View Size = 画面の大きさ

・Usage Data Tracking = 改善のために匿名のバグレポートなどを送るアレ(詳細)以上が、その他の機能です。

おまけ:面白いRAUMの使い方

RAUMはすべての値にオートメーションを書けます。

もちろん、フリーズの雪マークにも。

なので、フリーズとSizeを組み合わせると…面白い音作りができます。

オートメーション対応なので、この操作を記録可能。

完全に飛び道具ですが… 面白かったので紹介。

レビュー

音が綺麗、シンセとの相性がいい。

Re Pro-1にRAUM刺すだけで脳〇キする音が鳴る。

私は特にデメリットを感じませんでした。

が、他の人のレビューを見ると

・クリアすぎて馴染まない事がある

・重い

・プリセットの癖が強い

…などのデメリットが上げられてました。

ソフトのモジュラーシンセ経験済み。

Reproユーザー、MODO DRUM2本差しするような人間にとっては…

まだ、軽い方では? と感じました。

やっぱりDTM業界は…

定番化するには、定番化するなりの理由がある。

定番化しないモノには、しないなりの理由がある。

そして、DTM系は定番を使うのが正解になっていく。

一般的な製品の場合、

流行りや定番を追うのは集団浅慮的でいまいちな結果になる事が多いが…

DTM業界はリテラシーやこだわりが強い人たちが、

身銭を叩いて、それなりに高価なものを買って至った結論の集積。

だから、定番が正解になっていく。

まとめると「良いリバーブ」でした。

まとめ

今回はRAUMの使い方とレビューを紹介しました。

・RAUMはNative Instruments社が出しているリバーブ

・真ん中の所で3つの音色を設定可能

・雪マークは、押した時のリバーブを鳴らし続ける処理

・Decay右上のマークを押せて、音の聞こえ方が変わる

また、他にも音楽について解説してます。

ぜひ、こちらもご覧ください。

コメント