はじめに

今回は「坐禅のやり方」と「禅の思考」についてまとめます。

比叡山の体験+こちらのような本やインターネットの情報などが参考文献です。

心を整える効果を目的とし、一人で自宅で行う事を想定します。

本格的な禅をしたい方は、出家し禅寺に入ってください。

(1人で出来ない、木の棒で肩を叩くなどの話は省きます)

坐禅とは

まず初めに下記の内容を整理します。

・坐禅の目的

・座って無くても広義では坐禅

・坐禅でする事

・仏教的な坐禅の意味

坐禅の目的

坐禅の目的は宗派によって異なります。

・臨済宗=悟りに至るために坐禅

・曹洞宗=なんの目的も持たず、ただ「坐る事」自体が目的

大切なのは、過度な期待や目的意識を持たない事です。

・特別な修行じゃない

・何かを身に着ける行為でもない

・練習で成長が感じられるものじゃない

・強靭な精神を持つわけでもない

・集中力が格段に高まるわけでもない

・スキルが高まる物ではない

・結果や成果を求めるものではない

・坐禅をしたからと言って何かが変わるわけではない

・すぐに、無心になれる事もない

・すぐに、心が晴れる事もない

・すぐに、心が整理され強くなる事もない…それでも、坐禅を「する/しない」では違いが生まれる。

そういう行為です。

座って無くても広義では坐禅

禅では坐って無くても、日常の全ては坐禅であり修行と捉えられてます。

「行住坐臥は坐禅となってならない」

※行住坐臥=日常生活の意

瞑想やマインドフルネス的な言い方をすると…

・坐禅以外にも瞑想法がある

・歩行瞑想、食事瞑想…など

・日常全てをマインドフルネス化しようという事

坐禅でする事

坐禅でする事の1つは「心の調える」こと。

そのために、下記の手順を行います。

・調身 → 身(姿勢)を調える

・調息 → 呼吸を調える

・調心 → 心を調える

姿勢を正し、呼吸を正す。

すると、心が自然と調うという流れです。

瞑想やマインドフルネス的な言い方をすると…

・長い呼吸は自律神経などを整える

・呼吸を長くするために正しい姿勢を取る

・そして瞑想で繰り返し長い呼吸を行う

・結果、雑念(脳のDMNの活動)が抑制される

・脳疲労の回復される

・心は脳という臓器によって発生するもの

・なので、心が調う

今では”心が調う”性質が注目され、

それを目的で行う人が増えてます。

仏教的な坐禅の意味

一般の方は瞑想法の1つの解釈でも、大丈夫です。

が、仏教的には少し違います。

・坐禅はブッタが悟りに至った修行法です

・坐禅はその修行法の形を真似ている

・そして少しでも悟りに近づこうとしている

…ただこれも微妙に宗派によって異なります。

本格的に出家しようとしてる方は注意。

坐禅のやり方

坐禅のやり方として下記の順に紹介します。

・座る場所

・座り方

・目線の処理

・坐禅中に行う事

座る場所

ブッタが悟りに至った形を真似てます。

ブッタはインド菩提樹の木の根に座って悟りを得た。

別の木ですが、ちょうどこのような木の根のイメージ。

この時を再現する為、少し高めの座布団使います。

専用の座布団が売ってますが…

普通の座布団でも2枚重ねたり、折りたためば大丈夫です。

人体工学に基づいた瞑想用の椅子もあります。

良い物と思いますが…10万ぐらいする+本来の坐禅とは少し異なる座り方になるので注意。

…このあたりは道具にこだわるより、実践することの方が大事。

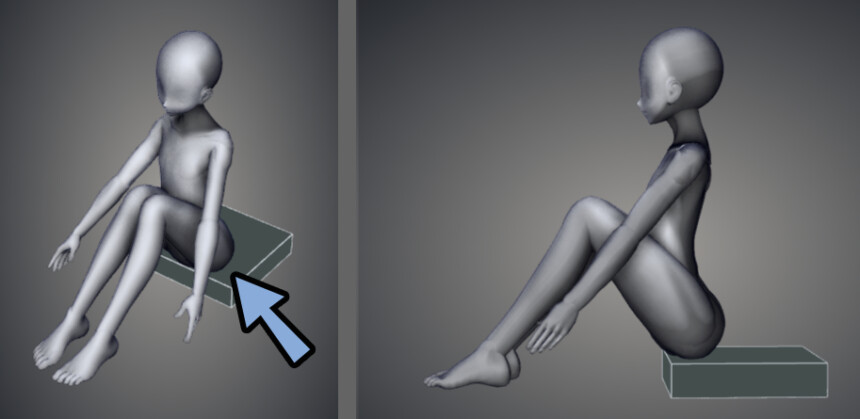

座り方

姿勢と呼吸を整える為、

長時間、姿勢よく座れる方法が必要になります。

・あぐら → 楽な姿勢だが、長時間座ると猫背になる。

・正座 → 背筋は伸びるが、長時間座るのに向かない。

そこで、坐禅の座り方「結跏趺坐」の登場です。

①やや高めの座布団を用意。

手前の方に座ります。

左足を右太ももに乗せます。

その後、右足を左太ももに乗せます。

…?

と思われるかもしれません。

これは、ストレッチなどを重ねて柔軟性が上がればできるようになるそうです。

難しい方は、脚を上げない座り方(半跏趺坐)でも大丈夫です。

この座るの難しい問題を解決するために生まれたのが、10万ぐらいする瞑想チェア。

人体工学に基づいた設計の瞑想椅子。

これに、乗って足を溝に入れる座り方をします。

※ブッタの悟りに至った状態からは離れるので注意。

また、曹洞宗のHPでは、椅子に坐る方法が紹介されてました。

…どんな形でもいいので、実践が大切。

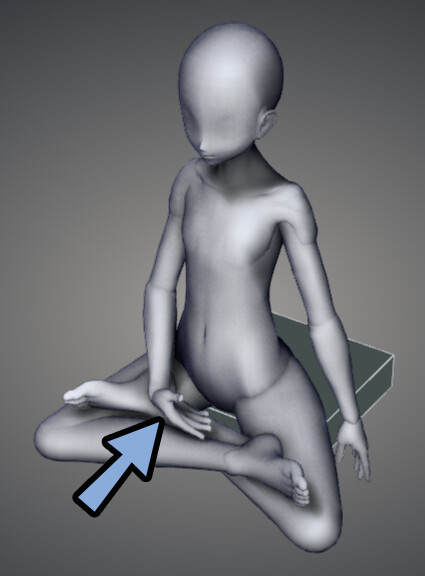

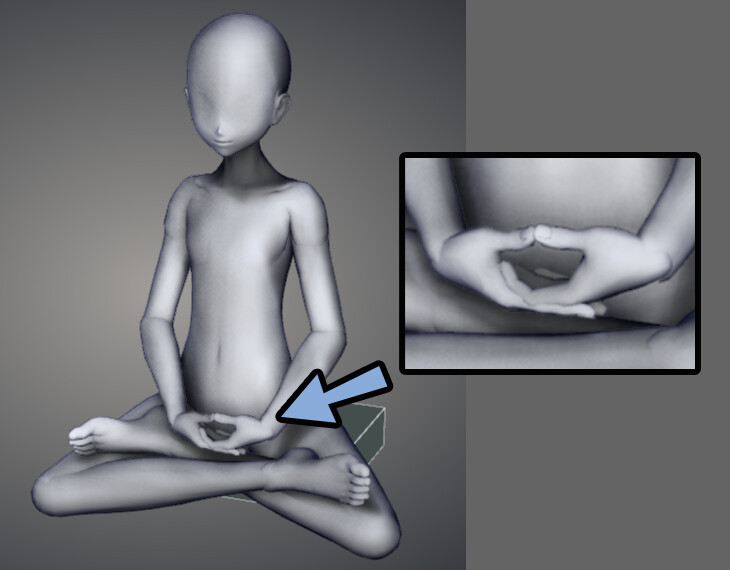

次に、右手を脚の上の楽な位置に置きます。

左手の指の部分を右手に重ねます。

親指を繋いで輪を作ります。(印相)

この手の形は禅定印と呼ばれます。

この印相は緊張感、集中力、姿勢の崩れ、眠けで崩れます。

逆に言うと、印相を保つことで出来度な緊張感や姿勢の維持につながる。

印相=仏様の働きを手の形で表す。

禅定印=静かに慮る(よく考える)という意味。以上が基本的な座り方です。

また、調べると微妙な違い(バリエーション)があります。

・左手、左足が上パターン:「結跏趺坐」- 閻魔座

・右手、右足が上パターン:「結跏趺坐」- 吉祥座

・禅定印 → 大日如来が結ぶ場合は「法世定印」とよぶ。

…など。細かい違いはありますが、気にせず”実践”することが大切です。

以上が座り方です。

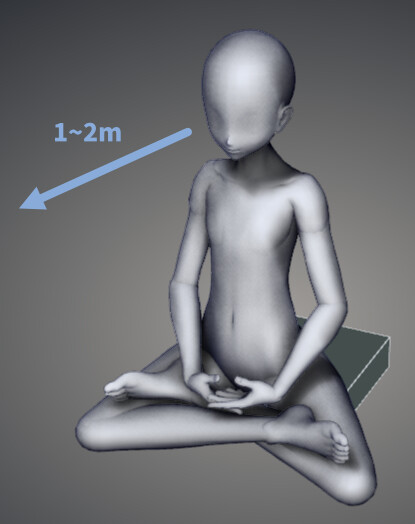

目線の処理(半眼)

手前、1~2mあたりぼんやりと見ます。

半眼=目を開けているのでも閉じているのでもない状態を目指します。

瞑想では目を閉じる事もありますが…

坐禅では”目は閉じません”

・目を完全に閉じると

頭に様々な考え事が浮かび、心が乱れる

・目を見開いてどこかを見ると、見る事に意識が行ってしまう

・なので、半眼で目を空けてるが何処も見てない状態を目指す

脳科学的な私の解釈を付け加えると…

・目を完全に閉じると暗闇になる

・脳には暗闇に恐怖を感じるメカニズムがある

・恐怖により偏桃体が興奮する

・扁桃体の興奮=脳内の非常ベルが鳴ってる状態

・偏桃体が興奮すると禅に悪影響

・なので、暗闇にならないように目から光だけ取り入れる

・しかし、どこも見ない。

慣れるまでは難しいです。

が、何回かやると感覚を掴めます。

“実践”するしか感覚はつかめません。

坐禅中に行う事

「何も考えず、無になる」が理想。

しかし、これでは “何も考えない” こいう事を “考えて” しまう。

人は簡単に無心になれないが、”集中”はできる。

なので、息の回数を数える。(数息観)

・1回、2回、3回、4回と数える

・10まで数えると1に戻る

・それを繰り返す

今どきの言葉で表すなら、

呼吸回数を数える動作でフロー状態を目指す。

フロー状態=時間を忘れる位何かに集中した状態。

誤解を恐れず言い表すなら… この2つが坐禅。

・良い姿勢で座る

・呼吸を数えてフロー状態を目指すさらに、マインドフルネスや脳科学的な私の解釈を付け加えるなら…

・良い姿勢で座る

・丁寧に呼吸をして数える = 自然と細く長い呼吸になる

・細く長い呼吸をすると自律神経が整う

・呼吸を数えてフロー状態を目指す

・フロー状態により、セロトニンやドーパミンなどの幸福を感じる脳内物質がでる

・セロトニンは精神を安定させる効果もある

・「セロトニン」+「自律神経が整う」の効果で「心が調った」ように感じる以上が坐禅のやり方です。

つぎば、禅の思考について解説していきます。

禅の思想を学ぶ

坐禅や悟り本来、頭で考えるものではないです。

ただ、言葉として、その情報に触れていた方が入りやすい。

そこで「禅語」や「法話」や「禅問答」が用いられました。

これらを紐解くと禅の思想を学べます。

禅語について

禅語=言語化された禅の話。

短い話で禅の教えを説いたもの。

禅宗用の”法話”的なもの。

これを見ると、禅の思想に触れれます。

禅語:「放下著」

放下著=すべてを捨てよという意味。

禅の教えの基本は「捨てよ」というのが禅の教え方。

これは、ミニマリストや答えの無い問への付き合い方にもつながります。

・沢山抱えると、生きづらく苦しみが生まれる

・そこで、可能な限り捨てる

・捨てきれなかったものだけを抱えて生きていく禅語:「一掃除二信心」

1に掃除、2に信心。

禅では”掃除”が何よりも重きを置かれてました。

いわば「捨てよ」の実践。

さらに、仏教的には心に積もった穢れを落とす事の比喩に繋がる。

周利槃特は”掃除”で悟りを開いたと言われている。

こうしたことから、信仰心よりも“掃除”に重きが置かれてます。

禅語:「下載清風」

これは、帆を張った船の話です。

・重い荷物を積んで港に入る

・荷物をおろす

・軽やかになって港を出ていく

ここから、心に溜め込んだ荷物を下ろす。

すると心が軽やかになるという教え。(清風が吹く)

禅語:「知足 / 脚下照顧」

知足 = 足るを知る事。

脚下照顧 = しっかりと自分の足元を見つめて丁寧に生きる事

人の心の”もっとの欲求”は無限。

なのでそれに気づき、自分にとっての十分な量を考え直す。

・余計な物を捨てる

・要らないものは手に入れない

・残った大切なモノに意識を向ける

具体例としては「年収400万」以降、そんなに幸福度が変わらない話があります。

詳細はこちらでまとめてます。

なので脚下照顧。

“もっと欲求”に歯止めをかける。

そして、自分の足元をみつめる。

そこにある充足感に気付く事が大切。

このように、禅の考え方を学べるのが禅語です。

法話について

法話=言語化された仏法の話。

短い話で仏教の教えを説いたもの。

これは、禅宗というよりその元になった仏教の思想に触れれます。

禅問答について

答えのない問題です。

本来であれば、師弟関係があることが前提。

・お師匠さんから弟子に問が出される

・それの答えを坐禅の中で考える

・考えた答えを報告する

・何かしらのリアクションを貰う今では、書籍などでその考えの一端に触れることができます。

公案:「隻手音声」

有名なのは禅問答に「隻手音声」というものがあります。

・両手を合わせると音が鳴る

・では、片手はどんな音がするか?大切なのは答えが無い事を考えてる時の心をの動きを掴む事。

・その時現れてくる「素」の自分の心の動きを観察する

・答えを出そうとしてる自分に気づく

これらもの禅問答も思想に触れるきっかけになります。

おまけ:禅宗について

最後に禅宗の歴史、2つある禅宗の違いについてまとめます。

禅宗の歴史

禅宗 = 坐禅修行を重視した仏教宗派。

「禅宗」は達磨大師によって開かれました。

◆達磨大師について

・元々はインド人

・中国に渡り、禅宗の始祖

・中国で9年間坐禅したという逸話が残る

(おそらく広義の坐禅の意味で、坐る以外も禅と捉えたもの)

・この逸話により"赤いダルマ"の元ネタになったそして、13世紀ごろの日本。

天台宗から中国に2人の人物が留学。

その2人が「西栄」と「道元」です。

◆西栄について

・中国に渡り、禅宗と出会う

・日本で 禅宗 -「臨済宗」を開く。

◆道元について

・中国に渡り、禅宗と出会う

・日本で 禅宗 -「臨済宗」を開く。この2人が日本で2つの禅宗を開きました。

そして、禅宗は「臨済宗」と「臨済宗」に分かれました。

これが禅宗の歴史です。

「臨済宗」と「臨済宗」の違い

一番多きな違いは禅問答の有無です。

臨済宗は禅問答を用います。

◆臨済宗

・参加者が向き合って座る

・服 → 絡子という略式の袈裟

・公案という問いかけを用いる(禅問答)

・坐禅の中で禅問答について考える

・座禅を悟りに達する手段を考える

・その悟りに至るために公案を坐禅の中で模索する

◆曹洞宗

・壁に向かって座る

・服 → 通常の袈裟

・だたひたすら坐る(黙照禅、只管打坐)

・なんの目的も持たずに座る

・何も考えないで座る

・修行の中に悟りがあると考える

・達磨大師が行った坐禅の形を守ろうとしている以上が禅宗の違いです。

また、坐禅は修行法の1つ。

この2つは”禅”に重きを置いただけで、他の宗派でも坐禅をする事があります。

まとめ

今回は禅のやり方と思考について紹介しました。

・坐禅でする事の1つは「心の調える」こと

・姿勢、呼吸、心の順で整える(調身、調息、調心)

・無になる事は難しいので呼吸を数えることに集中する

・禅語などを紐解くと禅の考え方に触れられる

また他にも瞑想や生き方についての情報を発信してます。

ぜひ、こちらもご覧ください。

コメント